|

|

��1�T�ԕ��̓���͂�������

������������YouTube�ł�

2022�N12��5��(��)

�u�J��150�N �S����Y�v

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�܂��B

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�܂��B�����V�e�B�K�C�h����Ƃ͓����̗��j�╶���A�ό��n�Ȃǂ̒m���𑪂錟��ł��B���N1���A��20��̌��莎�����s���܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̈�コ��ɁA�V���w���ӂ̓S����Y���ē����Ă��炢�܂����B

���N�́A���{�ɓS�����J�Ƃ���150�N�̐ߖځB�V���w���ӂɂ͊J�Ɠ������ÂԂ��Ƃ��ł���l�X�ȓS����Y������܂��BJR�L�y���w�ƐV���w�����ԃ����K����̍��ˋ��́A110�N�ȏ�O�ɑ����A�֓���k�Ђ����E���ɂ��ς������c���Ă��܂��B���H�������Α��̒ʂ�u����R���h�[�ʂ�i�R���h�[�X�j�v�́A�t�����X��Łg��L�h�Ƃ����Ӗ��́g�R���h�[�h���疼�Â����܂����B�u����̒[�̉�L�v�Ƃ����Ӗ��ł��B

�����V�I�T�C�g�ɂ́A150�N�O�̊J�Ɠ����̐V���w�������u���V����ԏ�v������܂��B���{���̓S���͐V���Ɖ��l���q���H���ł����B�����̗���ɂ͓����̃v���b�g�t�H�[���Ɛ��H����������Ă��܂��B���̐��H��ɂ́u0�v�Ə����ꂽ�Y�A�u0���i�[���}�C���j�W���v�������Ă��܂��B����͓S���̑��ʂ̋N�_�ƂȂ����Y�ŁA���{�̓S���̎n�܂�̃|�C���g�Ƃ��ē����Ɠ����ꏊ�ɕ�������Ă��܂��B

���V����ԏ� �S�����j�W����

HP�Fhttps://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/

2022�N12��6��(��)

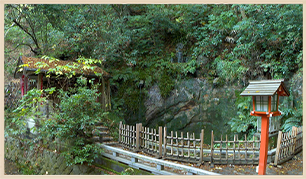

�u�V�h�� �_�y��v

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B���ĉԊX�Ƃ��ē�������_�y����A�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̎O�c����Ɉē����Ă��炢�܂����B

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B���ĉԊX�Ƃ��ē�������_�y����A�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̎O�c����Ɉē����Ă��炢�܂����BJR�ѓc���w����k��1���́u�_�y��ʂ�v�́A���j�`�y�j�̐��߁`�ߌ�1���܂ŕ��s�Ґ�p�ɂȂ�܂��B

�_�y��ʂ��1�{����ɁA���Ă̕���c��u�|�ҐV���v�Ƃ����ʂ肪����܂��B�_�y����ӂ͂��ĕ��m�̉��~����������ł��܂������A��������ɐ��{���F�̉ԊX�ƂȂ�A�����Ȃǂ��W�܂���키�悤�ɂȂ�܂����B�|�ҐV���͓����A����̐ȂɌ������|�҂��삯�オ���Ă������ʂ�ƌ����Ă��܂��B����i�ނƁA�����������Ώ�̒ʂ肪����܂��B���Ă͗����ɑ����̗����̓�����������āA�ʂ�l���ˑR�p���������Ƃ���A�u�������ڒʂ�v�Ɩ��t�����܂����B���̒ʂ�̐Ώ�̒��ɂ́A�n�[�g�^��^�A�Ђ��`�̐��B����Ă��āA�`�̈Ⴄ��T���Ȃ���ʂ������y���݂�����܂��B

�X�ɐi�ނƁA�u�_�y���{�����_�Ёv������܂��B���Ă��̐_�Ђ̐_�y�̉��́A�_�y��ʂ�܂ŋ����Ă����ƌ����Ă��܂��B

2022�N12��7��(��)

�u���c�J�� ���X�͌k�J�v

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̖ؑ�����ɁA23��ŗB��̌k�J�Ƃ��Ēm����u���X�͌k�J�v���ē����Ă��炢�܂����B

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̖ؑ�����ɁA23��ŗB��̌k�J�Ƃ��Ēm����u���X�͌k�J�v���ē����Ă��炢�܂����B���}��䒬���̓��X�͉w����k��3���B�J���ɉ����đ�����1km�̗V�����́A�k�J�̊R�ɐ����鍂�����X�̎G�����������A�쒹�̐��������e���̋�ԂɂȂ��Ă��܂��B

���X�͌k�J���ӂ͕����̌Õ�������A�k�J�̒������ł�6��ȏオ�������Ă���ق��A���ӂɂ́u��ё�ˁi�̂��������j�Õ��v��u��x�R�i�݂�������j�Õ��v�Ȃǂ��������Ă��܂��B

�u�s���̑�v�ƌĂ��A�N�����R�̏ォ�痬�ꗎ���Ă���X�|�b�g������܂��B���Ă͌��݂�葽���̐�������o�Ă��āA��̉����Ƃǂ낢�Ă��������ł��B

��̏�ɂ͌k�J�������낷���Ƃ��ł���W�]�䂪����܂��B���X�͌k�J�ł́A��N�A12����{���ɍg�t�̌������}���܂��B

���X�͌k�J����

HP�Fhttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/012/015/001/004/d00004247.html

2022�N12��8��(��)

�u�������̒��S �{���s�v

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v����������ɁA�{���s�̎j�Ղ��ē����Ă��炢�܂����B

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v����������ɁA�{���s�̎j�Ղ��ē����Ă��炢�܂����B�����d�S�E�{���w����k��1���̂Ƃ���ɂ���u�P���L���v�́A���̓V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ������500m�����Ă��܂��B���ؓ��̓r���ɂ́A�������̐�c�ɂ����錹�`�Ƃ̑�������܂��B960�N�O�A���B����̐��A���j���A�`�Ƃ������ɃP���L�̕c����i�������Ƃ����̎n�܂肾�Ɠ`�����Ă��܂��B�i��������j

�P���L������ƁA�u�嚠���i�������ɂ��܁j�_�Ёv������܂��B���O�ȂNjG�߂̍s�����Ƃɐl���W�܂�A�n���ɂƂ��đ�Ȑ_�Ђł��B

���̑嚠���_�Ђׂ̗ɁA�u�j�ՁE�������{�Ձv������܂��B�u�������i�ނ����̂��Ɂj�v�͑剻�̉��V�����������ɒ�߂�ꂽ���݂̍�ʌ��A�����s�ƁA�_�ސ쌧�̈ꕔ���܂߂��n��ł��B�����A���̒����@�ւ�����ꏊ���u���{�v�ƌ����A�嚠���_�Ў��ӂ����̍��{�̒��S�ł����B�������{�Ղ́u���i�فi�������̂����j�v�ƌĂ��A���ł����s�����̂悤�Ȍ��������������ŁA�~�n���ɂ�10����1�̃X�P�[���ōČ��������i�ق��W������Ă��܂��B

���j�� �������{�Ձi���i�ْn��j

HP�Fhttps://www.kankou-fuchu.com/?p=we-page-entry&spot=239773

2022�N12��9��(��)

�u�������s�@�����������Ձv

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̑�˂���ɁA�u�j�ՁE�����������Ձv���ē����Ă��炢�܂����B

���T�́u�����V�e�B�K�C�h����v�̉ߋ��̎��������Q�l�ɂ����N�C�Y�������Ȃ���A�s���̊ό��X�|�b�g���Љ�Ă��܂��B�����V�e�B�K�C�h����̍��i�҂��W�܂�u�����V�e�B�K�C�h�N���u�v�̑�˂���ɁA�u�j�ՁE�����������Ձv���ē����Ă��炢�܂����BJR�������w����k����20���B�u�j�ՁE�����������Ձv�̕~�n�ɂ́A��1300�N�O�A�����V�c�̏فi�݂��Ƃ̂�j�ɂ�茚�����ꂽ�u���d���v�̊�b�ɂȂ����������̂܂c����Ă��܂��B�����͉u�a�������A�l�X�̐������ꂵ���������ߍ�����߂邽�߂Ɏ��d�������Ă�ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B

�߂��ɂ́u����̓��i�������݂̂��j�v�ƌĂ��V����������܂��B���͂����P����͗c�����������s���ɏZ��ł��āA���̂���̓��ł悭�V��ł��������ł��B���̕ӂ�͍]�ˎ���A��������Ƃ̑���̏ꏊ�Łu���i�����j�v�ƌĂ�Ă��܂����B�����R���ɍ������s���u����̓��v�Ƃ��ėV���������܂����B

����̓��̓r���ɂ́u�����������Վ����فv������܂��B�����ɂ́A10����1�̃T�C�Y�ŕ������ꂽ���d���������Ă��܂��B�����1993�N�ɍ������s���̋{��H�����������̂ŁA���N�O�ɐF��h��ւ����j���[�A������܂����B

�����������Վ�����

HP�Fhttps://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/kouen/1005196/1004239.html

�����V�e�B�K�C�h����

HP�Fhttps://www.tcvb.or.jp/jp/cityguide/

�����V�e�B�K�C�h�N���u

HP�Fhttps://tcgc.jp/

�@