|

|

2021年1月11日(月)

「江戸つまみ簪(かんざし)」

成人式や七五三を華やかに彩る「江戸つまみ簪(かんざし)」。京都で作られていた花びら簪の技法が江戸に伝わり独自に発展したもので、「東京都伝統工芸品」に指定されています。

成人式や七五三を華やかに彩る「江戸つまみ簪(かんざし)」。京都で作られていた花びら簪の技法が江戸に伝わり独自に発展したもので、「東京都伝統工芸品」に指定されています。花びらには「羽二重(はぶたえ)」という絹織物が使われ、独特の弾力を生かし、つまんで立体感のある花びらなどを作ることが「つまみ簪」の名前の由来になっています。

「江戸つまみ簪」を作り続けて70年。東京都伝統工芸士の穂積実さん(84)は、「一つ作るのに3〜4日かかり、さんざん考えて完成した時には“バンザイ”だ」と話します。そして、「常に違う品物を作るのが良かった。ものを作るのは楽しいし嬉しい」と語ってくれました。

夢工房

住所:千葉県市川市大野町1-408電話:047-337-4506

2021年1月12日(火)

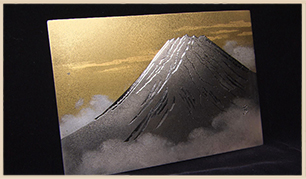

「東京彫金」

金属を彫り、日本画のような意匠が施される「東京彫金」。元々、武士の刀や甲冑の装飾に用いられた技術でしたが、江戸時代に庶民の日用品を彩るものとして独自に発達、「東京都伝統工芸品」に指定されています。祖父の代から続く伝統を受け継ぎ、30年以上「東京彫金」を作り続けている東京都伝統工芸士の小川真之助さん(53)の工房を訪ねました。

金属を彫り、日本画のような意匠が施される「東京彫金」。元々、武士の刀や甲冑の装飾に用いられた技術でしたが、江戸時代に庶民の日用品を彩るものとして独自に発達、「東京都伝統工芸品」に指定されています。祖父の代から続く伝統を受け継ぎ、30年以上「東京彫金」を作り続けている東京都伝統工芸士の小川真之助さん(53)の工房を訪ねました。「東京彫金」は金、銀、銅などを素材とし、「鏨(たがね)」と呼ばれる工具を使い金属を彫ります。数百本ある「鏨」は先端の鋭さや刃の角度、大きさなどがすべて異なり、山肌や動物の毛並みなど表現したいデザインに合わせて使い分けています。彫りの深い部分や浅い部分を織り交ぜ、光が当たる角度によって様々な表情を見せる「東京彫金」。ブローチなど小さなアクセサリーも手掛ける小川さんは、自分の感性だけでなく依頼者と対話しながら創作することに最も作り甲斐を感じているそうです。

東京彫金

住所:東京都杉並区和田3-8-13電話:03-3381-9859

HP:https://ogawachokin.com/

2021年1月13日(水)

「東京本染 ゆかた・てぬぐい」

江戸時代、銭湯と共に庶民に浸透していったと言われる「東京本染ゆかた・てぬぐい」。生地に染料を注いで染める「注染(ちゅうせん)」という技法で作られ、「東京都伝統工芸品」に指定されています。

江戸時代、銭湯と共に庶民に浸透していったと言われる「東京本染ゆかた・てぬぐい」。生地に染料を注いで染める「注染(ちゅうせん)」という技法で作られ、「東京都伝統工芸品」に指定されています。「東京本染ゆかた・てぬぐい」は浴衣などによく使われる江戸小紋柄が多いのが特徴です。使い込むほど糸に空気を含み、手触りが柔らかくなることも魅力の一つです。

6年前から、家業の東京本染に本格的に取り組む瀧澤慶子さん(35)。2色の染料を同時に注ぎ、「ぼかし」と呼ばれる独特のグラデーションを生み出す技術など、昔ながらの伝統を今に伝えています。職人の高齢化が進む中、東京本染の裾野を広げようと、瀧澤さんは一般向けの体験教室も開いています。

東京和晒株式会社

住所:東京都葛飾区立石4-14-9電話:03-3693-3333

HP:https://tenugui.co.jp/

2021年1月14日(木)

「江戸木目込人形」

ひな祭りなど節句人形として作られる「江戸木目込人形」。人形の胴体に溝を彫り、溝に沿って生地を差し込み貼り合わせる「きめこみ」という工程が名前の由来になり、「東京都伝統工芸品」に指定されています。

ひな祭りなど節句人形として作られる「江戸木目込人形」。人形の胴体に溝を彫り、溝に沿って生地を差し込み貼り合わせる「きめこみ」という工程が名前の由来になり、「東京都伝統工芸品」に指定されています。約45年間に渡り「江戸木目込人形」を作り続ける松崎幸一光さん(67)。「きめこみ」の工程では、糊の量が多すぎると生地にシミができてしまうため、糊の量に細心の注意を払っています。

松崎さんの作る人形は、丸顔の柔和で愛くるしい表情。今の人に受け入れられやすいよう、時代に合わせた制作をしています。節句人形には人の無事や成長を祈る気持ちが込められているといい、そうした気持ちを思い返すことができる人形作りを目指しているそうです。

株式会社松崎人形

住所:東京都足立区栗原2-4-6電話:03-3884-3884

HP:https://www.koikko.com/

2021年1月15日(金)

「江戸刷毛(はけ)」

糊付けや漆塗りなど、江戸時代に発展した工芸品づくりを支える道具として進化した「江戸刷毛」。「東京都伝統工芸品」に指定されています。親子で「江戸刷毛」を作る田中さんの工房を訪ね、表具師が掛け軸や襖などを仕立てる時に使う刷毛を見せて貰いました。

糊付けや漆塗りなど、江戸時代に発展した工芸品づくりを支える道具として進化した「江戸刷毛」。「東京都伝統工芸品」に指定されています。親子で「江戸刷毛」を作る田中さんの工房を訪ね、表具師が掛け軸や襖などを仕立てる時に使う刷毛を見せて貰いました。刷毛には動物の毛などが用いられ、用途に合わせて使い分けられています。和紙に糊を塗る“糊刷毛”には、独特のコシがあり“馬尾毛”という馬の尻尾の毛が使われ、和紙を水で湿らせしわを伸ばす時に使う“水刷毛”には、毛の中がストロー状で水の含みがいい鹿毛が使われています。

京都で使われる刷毛は丸みがある形が多い一方、江戸刷毛は指先で刷毛を回転させながら作業がしやすいよう、小ぶりで角ばった形をしているものが多く、江戸っ子の“粋”な気質が表れているといいます。

また刷毛の品質は「毛先」で分かれます。途中で切れていたり、不揃いなものが混じると質の良い刷毛にはなりません。「すれ取り」と呼ばれる工程では、指先の感覚で質の悪い毛先を選別しているそうです。

小林刷毛製造所

住所:千葉県習志野市藤崎5-7-5電話:047-472-3431