|

|

2019年10月21日(月)

「江戸町人の暮らし」

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代から現代までの東京の歴史や文化を、実物の資料や復元模型などで学ぶことができます。

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代から現代までの東京の歴史や文化を、実物の資料や復元模型などで学ぶことができます。江戸時代に多くの町人が暮らしていたのが棟割(むねわり)長屋。1つの棟を数戸に区切った住居で、指物職人などは、住居兼作業場として使っていました。長屋には、読み書きなどを町人の子どもに教えていた寺子屋もありました。

絵草紙屋(えぞうしや)では、歌舞伎役者や力士など、当時人気だったスターの錦絵を売っていました。また江戸時代中期から庶民の間で人気となった黄表紙(きびょうし)は、大人向けの娯楽小説で、全ページに絵が描かれ、しゃれや笑いなどを盛り込んだ内容でした。黄表紙では、漢字にふりがながふってあり、多くの人が読める工夫がされていました。

江戸の町では、屋台の営業が盛んで、お寿司は主に屋台で売られていました。当時のお寿司は現代と比べて一貫が大きく作られていました。屋台の寿司をよく食べていた職人のために、食べ応えが重視されたからです。

2019年10月23日(水)

「戦争そして復興」

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代以降の東京の歴史や文化を実物の資料や復元模型などで学ぶことができます。

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代以降の東京の歴史や文化を実物の資料や復元模型などで学ぶことができます。「空襲と都民」のコーナーでは、昭和19年頃、空襲が本格化する直前の暮らしを再現した木造家屋の内部が復元されています。部屋の窓ガラスには、爆風でガラスが飛び散らないように紙テープが張られています。照明器具には、明かりが外にもれないようにカバーがかけられ、電球も全体が黒く下の部分だけ透明です。スポットライトのように一部分だけ照らし、薄暗い部屋だったといいます。

「高度経済成長期の東京」のコーナーでは、昭和34年に首都圏初の大規模団地として建てられた「ひばりが丘団地」の一部屋が再現されています。台所にはダイニングテーブルと椅子が設置され、畳の生活から椅子の生活に変わったことがわかります。

昭和33年に発売された「スバル360」は、コンパクトで低価格、マイカーブームの火付け役になった車の一つ。東京は、昭和39年の東京オリンピックに向け交通のインフラが整備されていきました。現在の東京は、その時のまちづくりで形作られたといえます。

2019年10月24日(木)

「サムライの暮らし」

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」は、江戸時代の“サムライ”が普段どういった日常生活を送っていたかがわかる展覧会です。

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」は、江戸時代の“サムライ”が普段どういった日常生活を送っていたかがわかる展覧会です。参勤交代で江戸に来た大名の家臣たちの日常生活を描いた絵巻からは、武士の命ともいえる刀を腰から外してリラックスしている様子が見て取れます。また、幕府からの命令で急に帰郷が延期になった家臣たちが、酒を飲んで大暴れする様子も描かれています。単身赴任のサラリーマンに通じる悲哀が感じられます。

幕末の武士が携帯していた所持品の中に手鏡がありました。身だしなみにも気をつかっていた“サムライ”の日常的な姿を感じ取ることができます。

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」

11月4日(月・振替休日)まで特別展専用券:一般1,100円 65歳以上550円

特別展・常設展共通券:一般1,360円 65歳以上680円

2019年10月25日(金)

「サムライの秘話」

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」では、当時の有名人の意外なエピソードを知ることができます。

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」では、当時の有名人の意外なエピソードを知ることができます。浮世絵師の歌川広重は、江戸幕府の防火を担当する役人の家に生まれました。広重が10歳の頃に描いた富士山の絵からは、既に才能の片鱗が伺えます。

“遠山の金さん”で知られる遠山金四郎景元が33歳の時に書いた直筆の書類からは、当時の遠山氏が患っていた意外な病気が分かります。

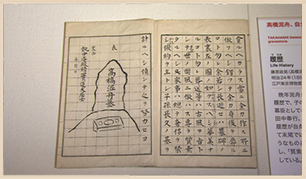

槍の名手として徳川15代将軍慶喜に使えた高橋泥舟(でいしゅう)は、自身の生涯を振り返った「履歴」を残していました。その文書の末尾では、自身の息子に向け、自分が死んだ後の葬儀のやり方や墓石の形までイラストを描いて具体的に指示していました。

特別展「士 サムライ―天下太平を支えた人びと―」

11月4日(月・振替休日)まで特別展専用券:一般1,100円 65歳以上550円

特別展・常設展共通券:一般1,360円 65歳以上680円

東京都江戸東京博物館

住所:墨田区横網1-4-1

電話:03-3626-9974

開館時間:午前9時30分〜午後5時30分(土曜は午後7時30分まで)

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(祝日または振替休日の場合は翌日)、年末年始

常設展観覧料:一般600円 65歳以上300円

HP:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/