|

|

2011年5月9日(月)

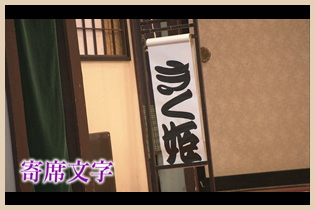

寄席文字の魅力

落語の寄席などで目にする「寄席文字」。

江戸時代には、貼られた紙がビラビラとなびくことから“ビラ字”と呼ばれていました。

書家の春亭右乃香さんに、寄席文字の書き方を教わりました。

右乃香さんは大学時代に落語研究会に所属し、寄席文字の第一人者、

橘右近さんの勉強会に参加し、その魅力にひかれ、弟子入りしました。

寄席文字は、お客さんが隙間なく入るように、太く隙間なく書くことが特徴です。

春亭右乃香さんによる

寄席文字の講座については

毎日文化センター(03-3213-4768)まで 寄席文字の講座については

講座名「江戸の文字とデザイン」

2011年5月10日(火)

和綴じの魅力

きょうは「和綴じ」。

きょうは「和綴じ」。針と糸で束ねる“和綴じ”は、平安時代に考案されたと言われる製本技術です。

台東区にある緑泉寺の青江住職は、写経会で使った和紙を、

“本にしたら愛着がわくのでは”と考え、

豆本作家の蔦谷さんと一緒に、『和綴じで綴じる写経入門』講座を始めました。

きく姫も体験しました。

和綴じで綴じる写経入門』講座については

浄土真宗東本願寺派 緑泉寺(03-3841-0076)まで

HPにて告知も行っています「彼岸寺」

2011年5月11日(水)

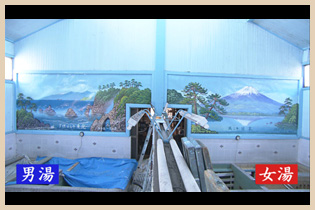

銭湯絵師

きょうは銭湯のペンキ絵を描く「銭湯絵師」。

きょうは銭湯のペンキ絵を描く「銭湯絵師」。中島盛夫さんはこの道47年。銭湯のペンキ絵は、

大正時代に都内の銭湯で描かれたのが始まりと言われています。

中島さんに6年前に弟子入りした、田中みずきさん。

彼女は、空や雲、松などを描くことを任されています。

銭湯絵師 中島さん・田中さんの活動については、

田中みずきさんのブログで紹介

田中みずきさんのブログで紹介

2011年5月12日(木)

街頭紙芝居

きょうは「街頭紙芝居」。

きょうは「街頭紙芝居」。昭和初期には、都内に2000人近くいたと言われている紙芝居業者。

デジタルコンテンツクリエーターの佐々木遊太さんは、

国立市を中心に街頭紙芝居を行っています。

その、佐々木さんの街頭紙芝居を、きく姫も子どもたちと一緒に楽しみました。

“即興紙芝居”も人気です。

佐々木遊太さんの活動については

ささき製作所2011年5月13日(金)

木製の自転車

きょうは「木製の自転車」。

きょうは「木製の自転車」。“SANOMAGIC”。 船大工の佐野末四郎さんは、

“江戸時代から続く船大工の技術を形にして残したい”と、

2007年に木製の自転車を製作しました。

木製の自転車はロードレース用。

ひとつひとつ手作業でつくるため、1台を作るのに約3カ月かかります。

サドルの下の部分を作る作業を見せていただきました。