バックナンバーBACKNUMBER

高齢者トラブル

-

2024年9月2日(月)

『多重債務にご用心』

-

複数のクレジットカード会社や消費者金融から借金を重ね、返済が困難になる「多重債務」。

消費生活センターには、多重債務の相談が多く寄せられています。

都内で一人暮らしをする60代のAさんは、1年前に体調を崩し、パートをやめ、収入が夫の遺族年金を含めた年金14万円になり、生活が苦しい状態です。

体調を崩す前まではパート代を含め24万円の収入があり、孫へのプレゼント代などをクレジットカードのリボ払いにしていて、毎月約3万円返済していました。そのパート代がなくなり、Aさんは返済のために消費者金融からの借り入れを繰り返すようになり、さらに光熱費や物価の高騰で生活費の一部も借り入れするように。1年後には債務が合計で約100万円まで膨れ上がり、返済に困ったAさんは消費生活センターに相談しました。

センターでは債務の状況を確認後、弁護士や司法書士など債務整理の専門家につないでいます。

Aさんはセンターに紹介された専門家から、「任意整理」(今後の利息の免除・減額や毎月の返済可能な額・期間について話し合い、事業者の合意を得て支払う)の提案を受け、今後の返済の目途をたてることができました。任意整理の注意点としては、一定期間新たな借り入れができなくなったり、新規ローンが組めなくなるといったデメリットがあります。多重債務に陥らないためには「借金返済のために借金をしない」ことが鉄則です。

東京都消費生活総合センターでは、9月2日(月)・3日(火)の2日間、「多重債務110番」を実施しています。多重債務110番

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/tokubetu/20240729.html

東京都消費生活総合センター

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/

-

2024年9月3日(火)

『特殊詐欺への対策』

-

「オレオレ詐欺」や「預貯金詐欺」など、年々増えている「特殊詐欺」の実態と対策について警視庁特殊詐欺対策本部を取材しました。

特殊詐欺の様々な手口に共通するのは、被害者に電話をかけるなどして指定した預貯金口座への振込みや、その他の方法により、現金などをだまし取ることです。被害者の約7割が70歳以上の高齢者です。

都内での被害額は、去年6月時点は約37億7000万円でしたが、今年6月時点は約46億6000万円と大きく上回っています。今年も一番多い手口はオレオレ詐欺で、一件当たりの平均被害額も500万円を超えている状況です。

そして、今年被害が急増しているというのが「還付金詐欺」。税金などが返還されると偽り、通話しながら被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。

警視庁では、「ATMでお金が戻ってくることはないので絶対に信じないで下さい」と呼び掛けています。

また、通話しながらATMを操作している人がいた場合は、周囲の人が声をかけて止める、もしくは店や銀行の職員に通報することが被害防止につながります。被害にあわないためには、留守番電話設定にして「知らない番号に出ない」ことが重要です。警視庁

HP:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/index.html

-

2024年9月4日(水)

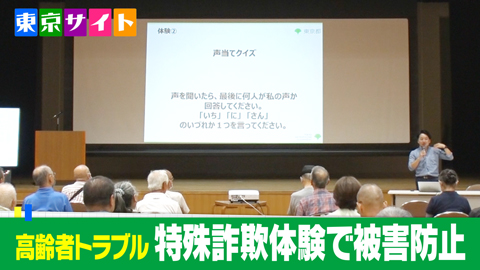

『特殊詐欺体験で被害防止』

-

東京都は、特殊詐欺被害防止に向け、「聞いて体験!特殊詐欺!」と題した出張型体験会を実施しています。実際の犯行手口などを体験することで、被害防止を呼び掛ける取り組みです。

町田市で行われた体験会では、電話の相手を声だけで判断するのは難しいということを体験してもらうための「声当てクイズ」などが行われていました。取材した日の正答率は、わずか2割ほど。体験会の参加者は、「声を聞き取る自信はあったが思い込みが強かったので、落ち着かないといけないと思った」と話しています。

林家きく姫も、「サポート詐欺」を体験。送られてきたメッセージなどからサイトに誘導されリンクを押してしまうと、警告音などとともに「ウイルスに感染した」とのうその警告画面が現れます。被害者の不安をあおることで、ニセのサポート窓口に誘導し金銭をだましとるなどする手口です。対処方法は、「端末を再起動する」「記載された番号に電話をしない」「金銭を支払ったりしない」などが挙げられます。

-

2024年9月5日(木)

『給湯器の点検商法』

-

相談件数が2023年度から急激に増加している「給湯器の点検商法」について紹介します。

都内で一人暮らしをする70代のAさんのもとへ、ガス給湯器の点検に来たという作業員が訪れました。Aさんは契約中のガス会社が定期点検に来たものと思い込み、身分証などは確認せずに点検を受け入れました。点検を終えた作業員から、「給湯器が古くなっているので交換したほうがいい。今日契約すればお安くします」と言われ、その場で給湯器交換の契約を交わしました。2日後、実家を訪れた長女が、契約書を不審に思い、契約中のガス会社に連絡。ガス設備定期保安点検はその日実施しておらず、訪ねてきた会社は契約中のガス会社と無関係ということが分かりました。Aさんは、契約を解除するために消費生活センターに相談したところ、このケースは訪問販売での契約に該当し、契約から8日以内だったため、クーリング・オフをすることができました。

センターでは、相手の事業者名と点検の目的を確認し身分証を確認すること、不要な場合はきっぱりと断り、検討する場合でもその場ですぐに契約せず、家族や周囲の人に相談するように呼びかけています。

東京都消費生活総合センターでは9月9日(月)・10日(火)・11日(水)の3日間「高齢者被害特別相談」を実施します。高齢者被害特別相談

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html

東京都消費生活総合センター

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/

-

2024年9月6日(金)

『定期購入契約の注意点』

-

高齢者からの相談が多く寄せられている、インターネット通信販売での定期購入契約について紹介します。

都内で一人暮らしをする70代のAさんがスマートフォンを見ていると、「通常価格9,900円が初回のみ1,980円」というサプリメントの広告に目が留まりました。その安さと「回数縛りなし」という手軽さにひかれ注文を進めると、クーポン利用で、さらに1,000円の割引を示す画面が表示され、Aさんはすぐにそのクーポンを選択し、契約内容などはよく読まずに購入手続きをしました。送られてきた商品は期待していたものとは違ったので2回目以降を解約したいと思い、事業者に連絡すると、「クーポンを使用しているので最低4回の購入が条件。2回目以降は通常価格の9,900円になり、解約は4回目終了後になる」と言われました。確かに画面に小さく2回目以降の料金やクーポン利用時の条件が記載されていたのです。困ったAさんは消費生活センターに相談。センター相談員があっせんに入り広告表示の分かりにくさを指摘した結果、通常価格の9,900円を支払うことで、初回のみで解約できました。

センターでは、「お試し価格」「回数縛りなし」などが強調され、解約条件などは小さく記載されている場合があるので注意が必要であること、注文前には必ず契約内容を最後まで読み、最終確認画面は必ず「スクリーンショット」で保存することを呼びかけています。

東京都消費生活総合センターでは9月9日(月)・10日(火)・11日(水)の3日間「高齢者被害特別相談」を実施します。高齢者被害特別相談

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/kourei_press.html

東京都消費生活総合センター

HP:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/