バックナンバーBACKNUMBER

おしゃれな伝統工芸品

-

2024年8月26日(月)

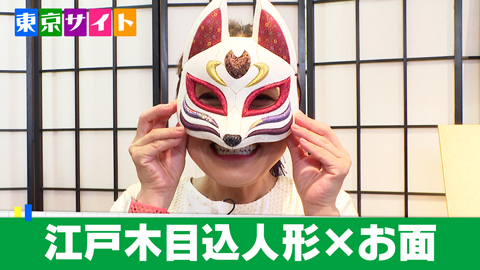

『江戸木目込人形×お面』

-

伝統工芸の職人とデザイナーなどのコラボレーションによって新商品を開発し、国内外へ発信する「東京手仕事」プロジェクトから生まれた商品を紹介します。

「木目込神楽(きめこみかぐら)」は、「江戸木目込人形」の技で作られたお面です。お面のモチーフは、狐(きつね)・般若(はんにゃ)・お多福の3種類。職人歴20年の柿沼利光さんが製作しました。

江戸木目込人形は、人形の胴体に彫った溝に布の端を押し込む「木目込み」と呼ばれる技法を使った工芸品です。お面に使われている布は、ひな人形の衣装と同じ西陣織。お面の裏側まで木目込みで丁寧に処理されています。

お面のアイデアは、コラボしたデザイナーの板倉健太郎さんからの提案でした。江戸木目込人形は、人形の原型を粘土でつくる工程から始まりますが、お面の原型には柿沼さんが以前から挑戦したかった3Dプリンターを活用しました。板倉さんの3Dの技術力で、木目込みがしやすい造形に改善されたそうです。

「木目込神楽」の展示販売も行われる「東京手仕事展」が、9月1日(日)まで開催されています。木目込神楽

東京手仕事:https://tokyoteshigoto.tokyo/product/kimekomi-kagura01/

東京手仕事展

HP:https://tokyoteshigoto.tokyo/news/240807/

-

2024年8月27日(火)

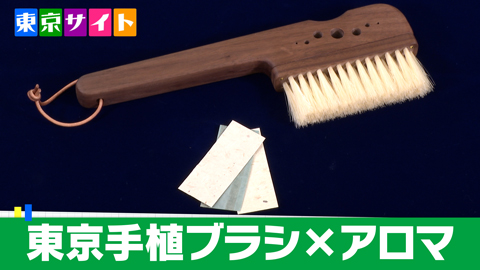

『東京手植ブラシ×アロマ』

-

伝統工芸の職人とデザイナーなどがコラボした「東京手仕事」プロジェクトで開発された「かおる洋服ブラシ」を紹介します。

かおる洋服ブラシは、付属の和紙に好きなアロマや香水をつけて、ブラシの背面に差し込めるようになっていて、洋服にブラシをかけながら香りを楽しむことができます。製作したのは、「東京手植(てうえ)ブラシ」職人の宮川久美子さん。職人歴32年です。

東京手植ブラシは、馬や豚などの毛を木の土台に手作業で植え付けたブラシのこと。かおる洋服ブラシのアイデアは、コラボしたデザイナーの中島保久さん・麻友子さん夫妻からの提案でした。背面のスリットに和紙を入れる形にするなど、試行錯誤を繰り返しました。

さらに目指したのは、より軽くて使いやすい“スリムな洋服ブラシ”。毛を植え付ける土台部分は、わずか2cm幅の板に毛を3列植え付けるものにしました。土台の厚みもできるだけ薄くし、ブラシの毛を限界まで長くすることで、毛のしなりを出すようにしました。

「かおる洋服ブラシ」の展示販売も行われる「東京手仕事展」が、9月1日(日)まで開催されています。かおる洋服ブラシ

東京手仕事:https://tokyoteshigoto.tokyo/product/kaoru-clothes-brush14/

東京手仕事展

HP:https://tokyoteshigoto.tokyo/news/240807/

-

2024年8月28日(水)

『東京三味線×チャイム』

-

伝統工芸の職人とデザイナーなどがコラボした「東京手仕事」プロジェクトで開発された「天神チャイム(TENJIN CHIME)」を紹介します。

「東京三味線」の職人、河野公昭さんは、この道34年。東京三味線は、分業ではなく一人の職人が棹(さお)づくりから仕上げまで行います。チャイムは、三味線の棹の上部「天神」の形を生かして作られました。鳴らす道具は三味線の糸巻きを利用したものです。心地よい音が響き、余韻が長く続くのが特徴です。

天神の形を生かすアイデアは、コラボレーションしたロンドン在住のデザイナー、Andy Y.W. Leeさんからの提案でした。土台の大きさや形は音の響きに影響するため、試行錯誤して作り上げたそうです。土台の素材は、東京三味線でも使っている「黒檀(こくたん)」で、音を鳴らす金属素材は、種類や長さなどを変えて試し、加熱処理をした青銅を使うことにしたそうです。天神チャイム(TENJIN CHIME)

東京手仕事: https://tokyoteshigoto.tokyo/product/tenjin-chime13/

-

2024年8月29日(木)

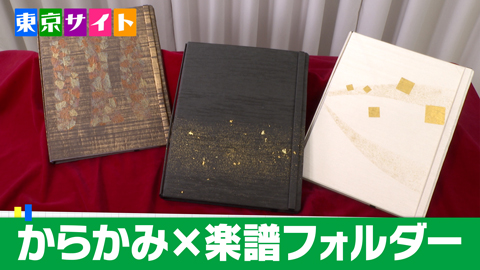

『からかみ×楽譜フォルダー』

-

伝統工芸の職人とデザイナーなどがコラボした「東京手仕事」プロジェクトで開発された「江戸砂子(すなご)師 楽譜フォルダー 砂雲音(さうんど)」を紹介します。ふすまなどに使われる室内装飾用の和紙「からかみ」の技を使って作られています。砂子師の一色(いっしき) 清さんが製作しました。

この楽譜フォルダーは、合唱などで楽譜を片手で持つ時、背表紙にあるゴムバンドを活用できるのもポイントです。コラボレーションしたデザイナーの向井順子さんが「シニアが“合唱の舞台にもう一度立ちたい”と思える楽譜フォルダー」を提案しました。

こだわったのは見た目の豪華さと、軽さ。試行錯誤の結果、全て紙の素材を使って、重さは200g以下、機能性と強度を備えた楽譜フォルダーが出来上がったそうです。

そして装飾には、金箔(きんぱく)を和紙の上に砂のようにまいていく「砂子」と呼ばれる技が使われています。仕上げに「こんにゃくのり」を塗ることで、舞台照明で反射しすぎないように金箔の輝きを抑え、耐久性を高めました。

楽譜フォルダーの展示販売も行われる「東京手仕事展」が、9月1日(日)まで開催されています。江戸砂子師 楽譜フォルダー 砂雲音(さうんど)

東京手仕事:https://tokyoteshigoto.tokyo/product/edo-sunakoji-score-folder-saundo18/

東京手仕事展

HP:https://tokyoteshigoto.tokyo/news/240807/

-

2024年8月30日(金)

『東京本染ゆかた・てぬぐい×羽織』

-

伝統工芸の職人とデザイナーなどがコラボした「東京手仕事」プロジェクトで開発された「東京本染(ほんぞめ)HAORI」を紹介します。「東京本染ゆかた・てぬぐい」の伝統的な技法を使って作られています。その技法「注染(ちゅうせん)」は、生地に型紙を当ててのりを置き、その後に染料を注いで色をつけると、のりの部分だけが染まらず模様となります。裏表なく生地の両面が染め上がるのが特徴です。

東京本染HAORIは、葛飾区立石の盆踊りと熊野神社(葛飾区立石)の神紋・八咫烏(やたがらす)をモチーフにした2種類の柄があります。葛飾区にある「東京和晒(わざらし)」という会社が製作しました。

最も試行錯誤したのは、羽織のサイズ感。どんな体型の人でも楽に着られるように袖を広く改良したそうです。また、コラボレーションしたデザイナーの芝崎るみさんからの提案で、幅が10cmほどある大きな襟が特徴になっています。

生地は、透け感があり風通しが良い「綿絽(めんろ)」を使っています。その生地を真っ黒に染めてから、「抜染(ばっせん)」と呼ばれる技法で、薬剤を使って八咫烏の柄の部分の色を抜きます。その後、染料を注いで柄だけをグレーに染めあげています。

東京本染HAORIの展示販売も行われる「東京手仕事展」が、9月1日(日)まで開催されています。東京本染HAORI

東京手仕事:https://tokyoteshigoto.tokyo/product/tokyo-honzome-haori07/

東京手仕事展

HP:https://tokyoteshigoto.tokyo/news/240807/

東京手仕事

HP:https://tokyoteshigoto.tokyo