第106回『イクラ』

11月26日放送予定

★いつから「イクラ」?

★いつから「イクラ」?

「イクラ(Икра:ikra)」は元々ロシア語で「魚卵」の意。したがってロシアではタラコもキャビアもすべてイクラ。(キャビアは魚の腹子を意味するトルコ語「カハービヤ(khaviar)」が語源)日本では、この名前で呼ばれるようになったのは大正から昭和にかけてだと言われています。ではそれ以前の日本人はイクラを食べていなかったのか、というとそんなことはありません。平安時代の「延喜式」(967年)にはサケとその加工品として「内子鮭」の名が記載されています。<こごもりのさけ>と読んで子籠りの鮭、つまり「筋子」をもったサケのことです。後の「本朝食鏡」(1697年)には<はららご>としてイクラのことが記されています。今日は意外な料理法で味わいが増す、ちょっと贅沢な「赤い真珠」、イクラの旅物語を編んでいきましょう。

★荒浜名物「はらこめし」

★荒浜名物「はらこめし」

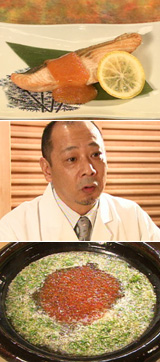

川が美しかった昔、サケは太平洋側では静岡の天竜川まで獲れました。現在でも11月になると、三陸や新潟まで下ってきます。漁は海側で刺し網や定置網で行われ、獲れるのはシロザケ。日本で一般にイクラといわれるものはシロザケの卵です。ことイクラに関しては宮城県南部、阿武隈川河口に位置する亘理町荒浜(わたりちょうあらはま)の「はらこめし」が有名です。狩りに訪れた藩主伊達政宗に漁民が献上したところ、口にして大変喜んだという言い伝えもあるこの料理、なんと生のイクラ(はらこ)を煮汁にいれてトロリ半熟に…

★江戸の知恵、現在の技

★江戸の知恵、現在の技

仙台藩士が書いた料理書(1733年)からイクラ料理を再現。手の込んだイクラソースはまるでフレンチ。江戸庶民も「はららご汁」を旬の味として楽しんでいたようです。

「はららごを千々に砕くや秋の月」(其角)

もし、極上のイクラが手に入ったら…既成の概念を超えた料理を手がけている割烹「堀兼」主人、堀内英弘さんが腕をふるいます。鮮やかで豪快な「イクラ雑炊」そして…華やかで趣きのあるイクラを愛でてきた日本人ならではの逸品です。

★サケの命の賜物

★サケの命の賜物

日本海側のサケの産地と言えば新潟。なかでも村上市はサケとともに歩んできた町です。土地の人々が愛情を込めて「イヨボヤ(魚の中の魚)」と呼ぶ三面川(みおもてがわ)のサケ。和船を使った居繰(いぐり)網漁を始め、様々な伝統漁法で魚を追い、それを徹底的に使い、料理し尽します。なかでもイクラを使った料理は、特に入念に仕上げられました。そこには「サケの命を頂く」ことを感謝する、人々の気持ちが込められているのです。

今週のおすすめレシピ

今週のおすすめレシピ

【はらこめし】

太平洋に面した海の町、宮城県亘理町に伝わる郷土料理です。

この料理の最大のポイントは『はらこ(生イクラ)を半熟に煮る』こと。普段口にしている塩や醤油漬けのイクラとは違う食感を楽しめます。

一度食べたらやみつきになる伝統の味『はらこめし』を是非お試し下さい。

<材料(4~6人分)>

米 ― 3~4合(540~720cc)

鮭 ― 200~250g

はらこ(生イクラ) ― 100~150g

薄口醤油 ― 200cc

濃口醤油 ― 100cc

酒 ― 100cc

水 ― 300cc

砂糖 ― 約70g(大さじ6杯位)

<作り方>

1.鮭の身は、皮や骨を取り除き、2~3cm角に薄く切る。

2.薄口・濃口醤油、酒、水、砂糖を火に掛け、一煮立ちしたら、その中に鮭の身を入れて煮る。煮えたら容器にすくい上げる。

3.さらに、煮立った汁ではらこを煮て、容器にすくい上げる。

※はらこは煮すぎると固くなり風味がなくなってしまうので、煮すぎないように注意。半熟状になったらすくい上げる。

4.炊飯器に煮汁(100~150cc)を加え、分量の目盛りまで水を加えてご飯を炊く。

5.ご飯を盛り、鮭の身とはらこを盛り付けてできあがり。

(レシピ提供:菊地屋旅館)

取材先

制作担当

【ディレクター】林 英幸(ViViA)

【プロデューサー】加納 満(ViViA)

【プロデューサー】高階秀之(テレビ朝日)