三重・いなべ市

~藍ラブ夫婦の藍染工房~

今回はSDGsの目標の中で、環境に優しい技術で持続可能な産業を目指す、ご夫婦を紹介します。

舞台は三重県いなべ市。“灰汁発酵建(あくはっこうだ)て”の藍染(あいぞめ)を守り伝えようと藍染工房を開いた板東祐次さん(68歳)と妻の美樹さん(57歳)が主人公です。徳島県出身の祐次さんは東京の大学を卒業後、不動産系企業で財務を担当。バブルの真っ只中、仕事に追われ体を壊してしまいます。そんな時期に祐次さんの頭に浮かんだのが母親の手伝いで農作業をした徳島県での幼い頃の記憶。祐次さんは農業をやりたいと考え始めました。丁度その頃に新潟県出身で画家として活動していた美樹さんと出会い結婚。祐次さんは思い切って会社を辞め農業を始めようと、以前、美樹さんが暮らしていた三重県の菰野(こもの)町に移住します。そして農家を手伝いながら農業を学び始め、体調も回復していきました。しかし、そんな生活は長く続かず、祐次さんの母親が病に倒れたため、急きょ夫婦で徳島県に行き母親の介護を始めることに。さらに、介護生活の3年目、今度は祐次さんが介護うつになってしまいます。「このままでは、いけない」と、気持ちを切り替えるために近所の藍染教室に通い始め、およそ2カ月で元気を取り戻し、祐次さんは益々藍染にのめり込んで行きました。

“灰汁発酵建て”の藍染とは、乾燥させた藍の葉に水を掛け攪拌を繰り返し100日間熟成発酵させて出来る“蒅(すくも)”を染料の元とする染色技法。手間がかかるので、技法そものが殆ど無くなって来ているのが現状で、流通している藍染の中で“灰汁発酵建て”によるモノはごくわずかと言われています。そのことを知った祐次さんは、伝統技術を無くしてはいけないと考え、三重県菰野町へ戻り『藍染工房・伊勢藍』を立ち上げ、2021年に現在のいなべ市に工房を移しました。

伝統技術の藍染を守り、未来に繋いでいこうと奮闘する祐次さんと美樹さんの日常と支える仲間たちとの交流を紹介します。

『藍染工房・伊勢藍』では、手ぬぐい、Tシャツ、ストールなどの藍染作品をお店と通信販売しています。また“灰汁発酵建て藍染”の技を伝えたいと体験教室も開いています。布を結んだり、ビー玉を入れ縛ったりすることで、色々な模様の藍染作品を作ることが出来きます。

祐次さんは1日の終わりに染め液のお世話をします。備長炭の灰にお湯を掛け一晩置いて出来た「灰汁(あく)」を瓶に入れ、底に沈んでいる染料の元「蒅(すくも)」と混ぜ合わせます。その時に出来る泡が「藍の華」と言います。この藍の華で色や染液の状態を確認するのです。泡立ちや発色が悪いなど“液が疲れている”と感じたら、その染液は数日休ませるそうです。染液も人間と同じなんですね。

藍染に使う藍は自分たちでも栽培していますが、数量が少ないため地元農家や就労支援施設などに栽培をお願いしています。そもそも藍は室町時代に現在の徳島県に伝わったと言われています。その後、江戸時代に木綿の普及と共に全国に広がっていきました。しかし、化学染料が誕生し藍の栽培は次第に減っていきました。お2人は環境にやさしい灰汁発酵建て藍染の技術を守り伝えたいと、藍の栽培から広めているのです。収穫した藍はハウスで乾燥させた後、室の中で水をかけて攪拌しながら熟成発酵させます。そして100 日後ようやく藍染の元“蒅”が完成します。祐次さんは「手作業だからこそ、良い物が出来る」と言い切ります。藍染への愛が溢れています!

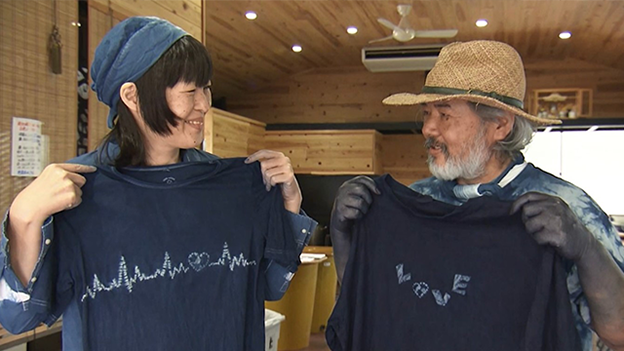

美樹さんは祐次さんにプレゼントするため藍染のTシャツを作っていました。染めない部分を糸で縫って模様を作る「縫い絞り」という技法です。出来上がった藍染Tシャツには祐次さんへの愛を込め“LOVE”の文字が!「美樹さんと藍染に出会えて、本当に良かった」と笑顔の祐次さんです。正に藍は愛!これからも、お2人で伝統の藍染を守り伝えていって下さい!

藍染工房∞伊勢藍

板東祐次さんと美樹さんご夫婦の営む藍染工房。

Tシャツや手ぬぐい、ストールなどを通信販売しています。

また、体験教室も行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

090-4182-8311

営業時間 午前10時~午後5時

不定休

Tシャツ 10,000円~

手ぬぐい 4,000円~