バックナンバー

#905

2024年3月10日

堤 伸輔さんとテレビ 後編

【司会】山口豊(テレビ朝日アナウンサー)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】堤伸輔(コメンテーター・解説者)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】堤伸輔(コメンテーター・解説者)

木曜よる7時放送の「楽しく学ぶ!世界動画ニュース」や

土曜午前11時30分放送の「中居正広の土曜日な会」などで

コメンテーターや解説者として活躍する堤伸輔さんに

テレビについて伺いました(後編)。

土曜午前11時30分放送の「中居正広の土曜日な会」などで

コメンテーターや解説者として活躍する堤伸輔さんに

テレビについて伺いました(後編)。

<堤伸輔さんの講演テーマ>

・日本と世界の「いま」を語る

(国内国際政治から新型コロナ etc.)

・メディア・リテラシーとは何か

(フェイクニュースからニュースの読み方 etc.)

・作家からスポーツ選手まで「すごい人物」

(松本清張からイチロー選手 etc.)

これは、私の講演のごく一部のタイトルです。

“日本と世界の「いま」”というのは

まさしく今やっている国際情勢に絡む話です。

“メディア・リテラシー”というのは

ある社会人向けの大学院で毎年授業をやっていて

今だったらフェイクニュースなんて、当たり前のように言われるようになっていますけど。

ディープフェイクと言う映像を使った、本人が言ってもいないことを

「オバマ大統領がいいました」というような偽動画ですよね、

それが今、AIも使って進化しています。

そんな内容も初期の頃から授業で取り上げています。

“スポーツ”はもともと自分が好きで、自然と講演テーマになりました。

近年は、K-POPに物凄くハマっています。

K-POPもちゃんと見ていくと国際情勢に絡めて話せるんです。

(国内国際政治から新型コロナ etc.)

・メディア・リテラシーとは何か

(フェイクニュースからニュースの読み方 etc.)

・作家からスポーツ選手まで「すごい人物」

(松本清張からイチロー選手 etc.)

これは、私の講演のごく一部のタイトルです。

“日本と世界の「いま」”というのは

まさしく今やっている国際情勢に絡む話です。

“メディア・リテラシー”というのは

ある社会人向けの大学院で毎年授業をやっていて

今だったらフェイクニュースなんて、当たり前のように言われるようになっていますけど。

ディープフェイクと言う映像を使った、本人が言ってもいないことを

「オバマ大統領がいいました」というような偽動画ですよね、

それが今、AIも使って進化しています。

そんな内容も初期の頃から授業で取り上げています。

“スポーツ”はもともと自分が好きで、自然と講演テーマになりました。

近年は、K-POPに物凄くハマっています。

K-POPもちゃんと見ていくと国際情勢に絡めて話せるんです。

<K-POPと国際情勢>

例えば、BTS(韓国出身・7人組の世界的なアイドルグループ)という

韓国で一番人気のK-POPのグループがあります。

この人たちは、例えばホワイトハウスに呼ばれたり、国連総会に呼ばれたり。

ある意味、国際政治にもある程度影響を与えうる存在になっちゃったんです。

「芸能グループのやることか」という批判もあるかもしれません。

でも彼らがそれをやることで、彼らのファンは

「あ、そうか、こういう問題があるんだ」ということを知り、

納得していく人たちもたくさんいるわけです。

一方で、政治家も彼らの人気を利用しようとして、

当時の文在寅(ムン・ジェイン)大韓民国第19代大統領は、

2021年9月ニューヨークで開催された国連総会にBTSを連れていきました。

この行為は、私には、自分の得点稼ぎに彼らを使ったように見えたんです。

だから、そういうのは逆にクールに見とかなきゃいけない。

― 日本と韓国の芸能界を比較すると?

韓国のK-POPの4大事務所(SMエンターテインメント・JYPエンターテインメント・HYBE・YGエンターテインメント)のうちのいくつかは、日本の芸能界をお手本にして、成長してきたわけです。

ところが、もう今、世界戦略とかそういうものは韓国の方が先に行っていて、おそらく日本の芸能界もそれをある意味追いかけなきゃいけなくなっている。

では、韓国のグループはなぜ今、世界戦略をそんなにやっているのか?

韓国はご存知のように出生率がものすごく下がっています。

もう0.8を切るかどうか、というところまで来てしまった。

人口も5千万人台で日本の半分以下です。

これから、K-POPが生き残っていくためには、世界に出ざるを得ない。

その一番のマーケットが近くにある倍の人口がいる日本だった。

今すごいのは、インドネシアとかに一生懸命行っているんです。

なぜインドネシアか?

インドネシアは2億8千万人の人口がいる世界で4番目の人口大国で、

しかもその50パーセント以上が30代以下の若者なんです。

その若者たちが、K-POPのファンにもしなってくれたら、

どこの国よりも熱いファン層ができ上がるんです。

ですから、K-POPグループの中にはジャカルタでライブをやって、

ジャワ語でMCを出来るようにしているとか、努力がすごいです。

さらに言うと韓国の芸能4大事務所は全て株式を上場しています。

韓国取引所かKOSDAQ(コスダック)に。

株式を上場するということは、透明性を確保しなければいけないわけです。

日本と比較対照して見ていくことで、参考にもなりますし、

語れることもあります。

韓国で一番人気のK-POPのグループがあります。

この人たちは、例えばホワイトハウスに呼ばれたり、国連総会に呼ばれたり。

ある意味、国際政治にもある程度影響を与えうる存在になっちゃったんです。

「芸能グループのやることか」という批判もあるかもしれません。

でも彼らがそれをやることで、彼らのファンは

「あ、そうか、こういう問題があるんだ」ということを知り、

納得していく人たちもたくさんいるわけです。

一方で、政治家も彼らの人気を利用しようとして、

当時の文在寅(ムン・ジェイン)大韓民国第19代大統領は、

2021年9月ニューヨークで開催された国連総会にBTSを連れていきました。

この行為は、私には、自分の得点稼ぎに彼らを使ったように見えたんです。

だから、そういうのは逆にクールに見とかなきゃいけない。

― 日本と韓国の芸能界を比較すると?

韓国のK-POPの4大事務所(SMエンターテインメント・JYPエンターテインメント・HYBE・YGエンターテインメント)のうちのいくつかは、日本の芸能界をお手本にして、成長してきたわけです。

ところが、もう今、世界戦略とかそういうものは韓国の方が先に行っていて、おそらく日本の芸能界もそれをある意味追いかけなきゃいけなくなっている。

では、韓国のグループはなぜ今、世界戦略をそんなにやっているのか?

韓国はご存知のように出生率がものすごく下がっています。

もう0.8を切るかどうか、というところまで来てしまった。

人口も5千万人台で日本の半分以下です。

これから、K-POPが生き残っていくためには、世界に出ざるを得ない。

その一番のマーケットが近くにある倍の人口がいる日本だった。

今すごいのは、インドネシアとかに一生懸命行っているんです。

なぜインドネシアか?

インドネシアは2億8千万人の人口がいる世界で4番目の人口大国で、

しかもその50パーセント以上が30代以下の若者なんです。

その若者たちが、K-POPのファンにもしなってくれたら、

どこの国よりも熱いファン層ができ上がるんです。

ですから、K-POPグループの中にはジャカルタでライブをやって、

ジャワ語でMCを出来るようにしているとか、努力がすごいです。

さらに言うと韓国の芸能4大事務所は全て株式を上場しています。

韓国取引所かKOSDAQ(コスダック)に。

株式を上場するということは、透明性を確保しなければいけないわけです。

日本と比較対照して見ていくことで、参考にもなりますし、

語れることもあります。

<言語化する能力>

― 堤さんは、「言語化する能力」がすごいですよね。

作家や翻訳家・プロの方たちの原稿をそれこそ40年直し続けてきました。

恐れ多いけど松本清張や塩野七生、ドナルド・キーンといった人たちの原稿も「先生、ここちょっと意味通じないからこうしましょうよ」と直してきたんです。

編集者は、コピーライターの仕事のようなこともします。

本の帯の文章とか、本の背表紙にあらすじみたいなのが書いてありますけど、

あれもいかに短い言葉で面白さを伝えるかという。

無駄な言葉を挟まない。でも、ある時はわざと言葉を重ねたりとか。

強調するために余計な言葉も使うとか、それをず~っと考えてきました。

お話するときに心がけているのは、

「私は~」と話し始めたのに、「私は」を受ける言葉がとうとう出てこないまま終わる方がよくいらっしゃいます。

ちゃんと言葉を完結させたいというのはいつも意識して話しています。

もう1つは、今もちょっと饒舌になりすぎているかなと…さっきから思っているんですけど、なるべくセンテンスを長くしすぎないように喋ろうということも心がけています。

ただ、なかなかうまくいかないです。

作家や翻訳家・プロの方たちの原稿をそれこそ40年直し続けてきました。

恐れ多いけど松本清張や塩野七生、ドナルド・キーンといった人たちの原稿も「先生、ここちょっと意味通じないからこうしましょうよ」と直してきたんです。

編集者は、コピーライターの仕事のようなこともします。

本の帯の文章とか、本の背表紙にあらすじみたいなのが書いてありますけど、

あれもいかに短い言葉で面白さを伝えるかという。

無駄な言葉を挟まない。でも、ある時はわざと言葉を重ねたりとか。

強調するために余計な言葉も使うとか、それをず~っと考えてきました。

お話するときに心がけているのは、

「私は~」と話し始めたのに、「私は」を受ける言葉がとうとう出てこないまま終わる方がよくいらっしゃいます。

ちゃんと言葉を完結させたいというのはいつも意識して話しています。

もう1つは、今もちょっと饒舌になりすぎているかなと…さっきから思っているんですけど、なるべくセンテンスを長くしすぎないように喋ろうということも心がけています。

ただ、なかなかうまくいかないです。

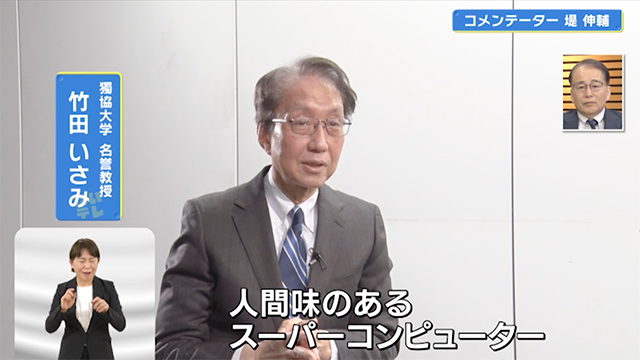

<研究仲間から見た堤さん>

- ―

- 堤さんが編集長をしていた国際情報誌「フォーサイト」で

当時エッセイを執筆していた竹田いさみ教授(獨協大学 名誉教授)に伺いました。

- 竹田

- 堤さんは、“人間味のあるスーパー・コンピューター”だと思います。

記憶力がものすごく良い方で、記憶のレベルが高いんです。

「歴史年表」と「未来の年表」、2つの年表が頭に入っているんです。

「歴史年表」で言うと例えば過去3千年ぐらい、

2千年~3千年の歴史が頭に入っている。

横軸は、政治・経済・外交・軍事・戦争・文化・文学・芸能とか。

これでものすごい分類の引き出しができるわけです。

「未来の年表」に関して言うと、今日から、例えば1週間、1か月、1年、5年、10年という単位で年表を作っているんです。分かる範囲で。

未来の年表も頭に入っているんです。

これから、今年どこで総選挙があるとか、大統領選があるとか。

それも何月何日にあるとか、総選挙がいつあるとか、

G7の首脳会議がいつあるとか。

これは普通の方にはできないです。

「頭の中がどうなっているのかな」と、いつも疑問に思っています。

でも、それらが、綺麗に整理されているんです。

竹田名誉教授とは、もうそれこそ20数年来の付き合いですけど、

ちょっと大げさな方なんです。

“スーパー・コンピューター”って言い過ぎです。

ただ、一方で私がやっていることにすごく関心を持ってくださる方です。

― 年表はどういうものを作っているのですか?

<年表の作り方>

タイムライン、みたいなものを作っています。

例えば「新型コロナウイルスが中国の武漢で出ました」

というニュースが出て、「これはしばらく続きそうだな」と思ったら

そのタイムラインをずっと作っていくんです。

― 年表は99パーセント、堤さんが書きます。

何月何日、武漢の病院で眼科のお医者さんが亡くなって。

これはどうも感染症としてはかなり危険なものらしい、など。

日々のあれこれを書くんです。

例えば、ワクチンが開発されているとか、そういうニュースもそこに書き込みます。

実を言うと「新型コロナウィルスのドキュメントを書きたい」という専門家のドクターがいらしたので、その方にその資料を全部提供しました。

ドクターは、私が作った資料を元に、自分の臨床でどうやって患者を治療していったか、というそのドキュメントを書くのに、この日に政府がこういう発表をしたとか、緊急事態宣言が出たとか、政府の動きとかをチェックしながら書いていくのに役立ててもらおうと思って提供しました。

そういう分野ごとに個別のタイムラインを作っているのと

未来も分かる範囲で作ります。

例えば、2年後にどこでどういう集まりがありますとか。

新聞を読んでいくプロセスで、日付が出ているものは必ずチェックします。

それによって今日と照らし合わせた時に、「あ!これに向けて何か物事が動いていくかもしれない」ということがありえますよね。

― もともと編集者だからなのでしょうか?

それもありますね。

例えば、松本清張先生に、あるミステリーを書いてもらう。

日本とヨーロッパを行ったり来たりするような。

舞台がこっち行ったり来たりするじゃないですか。

時差の問題もあり、書いているうちに

前後関係が先生自身分からなくなってしまうことがあるんです。

殺された男がまた後で出てきたりとか、そういうことが極端な場合ありうるので。

その頃は手書きだから大変だったんですけど、連載小説の年表も作って毎週届けていました。

例えば、ここで主人公のカナコは迎賓館の中でアメリカ大統領と会う。とか。これは何月何日、小説の上ではね。その翌日、こうこうみたいな。

ところが、手書きで年表を作成していたので、この間に別のエピソードを書かれちゃうとまた全部イチから書き直さなきゃならない(笑)。

2000年代の仕事の仕方と、80年代の仕事の仕方ってものすごく違っていて。アナログで、まだワープロも無い時代です。

なるべく行間を開けて年表を書くんですけど、先生が調子に乗っちゃうと幾つもエピソードがその間に挟まってくるんですね。

「またこんなこと書いちゃったんだ」と思いながら年表を作り直していました。

だから、そういう積み重ねがひょっとしたら今日につながっているのかもしれないです。

例えば「新型コロナウイルスが中国の武漢で出ました」

というニュースが出て、「これはしばらく続きそうだな」と思ったら

そのタイムラインをずっと作っていくんです。

― 年表は99パーセント、堤さんが書きます。

読むだけでなく、書いて整理することで

他との関連性が見えてくるそうです。

他との関連性が見えてくるそうです。

何月何日、武漢の病院で眼科のお医者さんが亡くなって。

これはどうも感染症としてはかなり危険なものらしい、など。

日々のあれこれを書くんです。

例えば、ワクチンが開発されているとか、そういうニュースもそこに書き込みます。

実を言うと「新型コロナウィルスのドキュメントを書きたい」という専門家のドクターがいらしたので、その方にその資料を全部提供しました。

ドクターは、私が作った資料を元に、自分の臨床でどうやって患者を治療していったか、というそのドキュメントを書くのに、この日に政府がこういう発表をしたとか、緊急事態宣言が出たとか、政府の動きとかをチェックしながら書いていくのに役立ててもらおうと思って提供しました。

そういう分野ごとに個別のタイムラインを作っているのと

未来も分かる範囲で作ります。

例えば、2年後にどこでどういう集まりがありますとか。

新聞を読んでいくプロセスで、日付が出ているものは必ずチェックします。

それによって今日と照らし合わせた時に、「あ!これに向けて何か物事が動いていくかもしれない」ということがありえますよね。

― もともと編集者だからなのでしょうか?

それもありますね。

例えば、松本清張先生に、あるミステリーを書いてもらう。

日本とヨーロッパを行ったり来たりするような。

舞台がこっち行ったり来たりするじゃないですか。

時差の問題もあり、書いているうちに

前後関係が先生自身分からなくなってしまうことがあるんです。

殺された男がまた後で出てきたりとか、そういうことが極端な場合ありうるので。

その頃は手書きだから大変だったんですけど、連載小説の年表も作って毎週届けていました。

例えば、ここで主人公のカナコは迎賓館の中でアメリカ大統領と会う。とか。これは何月何日、小説の上ではね。その翌日、こうこうみたいな。

ところが、手書きで年表を作成していたので、この間に別のエピソードを書かれちゃうとまた全部イチから書き直さなきゃならない(笑)。

2000年代の仕事の仕方と、80年代の仕事の仕方ってものすごく違っていて。アナログで、まだワープロも無い時代です。

なるべく行間を開けて年表を書くんですけど、先生が調子に乗っちゃうと幾つもエピソードがその間に挟まってくるんですね。

「またこんなこと書いちゃったんだ」と思いながら年表を作り直していました。

だから、そういう積み重ねがひょっとしたら今日につながっているのかもしれないです。

<コメンテーター・解説者として大切にしていること>

1番大切にしていることは、「思ってもいないことを言わない。」ということです。

迎合して、そのスタジオの雰囲気がそうなったからとか。

世の中が今こっち側の意見で固まりつつあるからという時に

自分はそう思わないんだけど、「ここに同調しとこうか。」ということだけは

やらないようにしています。

もうひとつは、それが今日だってできているかどうかわからないですけど。

編集者として、いろんな方に原稿の書き方をアドバイスしてきたわけです。

よく私が言っていたのが

「1番最初に1番面白いエピソードを書いてください」ということでした。

あなたが持っている材料の中で、1番面白いことを冒頭に書いて、2番目に

面白いことを末尾に持ってきてください。

多くの人は、末尾に美味しい話をとっておこうとするんです。

でも記事が4ページあると、400字詰め原稿用紙で15~16枚あるんですけど、今の時代は最後まで読んでくれないかもしれない。

だから「1番面白い話から始めて、その後をこう展開していきましょう」って先生方に、散々口酸っぱく言ってきました。

ですから、なるべく余計な前置きとかせずにズバリと言って、

そこから面白くしていくことが出来ればいいな、とは思っていますけど…

ただ、毎回はとても出来ないです。

迎合して、そのスタジオの雰囲気がそうなったからとか。

世の中が今こっち側の意見で固まりつつあるからという時に

自分はそう思わないんだけど、「ここに同調しとこうか。」ということだけは

やらないようにしています。

もうひとつは、それが今日だってできているかどうかわからないですけど。

編集者として、いろんな方に原稿の書き方をアドバイスしてきたわけです。

よく私が言っていたのが

「1番最初に1番面白いエピソードを書いてください」ということでした。

あなたが持っている材料の中で、1番面白いことを冒頭に書いて、2番目に

面白いことを末尾に持ってきてください。

多くの人は、末尾に美味しい話をとっておこうとするんです。

でも記事が4ページあると、400字詰め原稿用紙で15~16枚あるんですけど、今の時代は最後まで読んでくれないかもしれない。

だから「1番面白い話から始めて、その後をこう展開していきましょう」って先生方に、散々口酸っぱく言ってきました。

ですから、なるべく余計な前置きとかせずにズバリと言って、

そこから面白くしていくことが出来ればいいな、とは思っていますけど…

ただ、毎回はとても出来ないです。

<影響を受けたテレビ番組>

― 幼少期に観ていたテレビ番組は?

テレビを観るのが大好きで

「サンダーバード」とか「ウルトラQ」に始まるウルトラシリーズとか。

どちらかというと趣味の世界のもの。

あとディズニーの実写モノ。

アメリカのコヨーテとかビーバーとか、動物の生活を追いかけたような。

それらはとても好きでよく観ていました。

― 最近よく観ているテレビは?

もちろんニュース・スポーツ。

ニュースは海外の番組も含めて。

あとは、将棋。将棋が大好きなんです。

これらが自分の趣味で観ている番組です。

純粋な楽しみとして観ている番組が2つあって。

ドラマの「相棒」と「アメトーーク!」です。

ヨイショしようと思って言ってるわけじゃないですよ。

たまたま観ているのがその2つの番組で。

「アメトーーク!」の魅力は、ちょっと自分と近い人たちが

出てくることがあるんです。

「バスケ大好き芸人」とか。

自分もバスケが好きだから。

「NBAのステフィン・カリーはいいよね。あの3点シュートすごいよね。」

と、誰かが語ってくれることは、共感性が高くて好きですね。

もちろんそれをまた面白く発言しているところが

芸人さんたちはすごいなと思います。

だから「アメトーーク!」はとても好きです。

「運動神経悪い芸人」も大好きです。

テレビを観るのが大好きで

「サンダーバード」とか「ウルトラQ」に始まるウルトラシリーズとか。

どちらかというと趣味の世界のもの。

あとディズニーの実写モノ。

アメリカのコヨーテとかビーバーとか、動物の生活を追いかけたような。

それらはとても好きでよく観ていました。

― 最近よく観ているテレビは?

もちろんニュース・スポーツ。

ニュースは海外の番組も含めて。

あとは、将棋。将棋が大好きなんです。

これらが自分の趣味で観ている番組です。

純粋な楽しみとして観ている番組が2つあって。

ドラマの「相棒」と「アメトーーク!」です。

ヨイショしようと思って言ってるわけじゃないですよ。

たまたま観ているのがその2つの番組で。

「アメトーーク!」の魅力は、ちょっと自分と近い人たちが

出てくることがあるんです。

「バスケ大好き芸人」とか。

自分もバスケが好きだから。

「NBAのステフィン・カリーはいいよね。あの3点シュートすごいよね。」

と、誰かが語ってくれることは、共感性が高くて好きですね。

もちろんそれをまた面白く発言しているところが

芸人さんたちはすごいなと思います。

だから「アメトーーク!」はとても好きです。

「運動神経悪い芸人」も大好きです。

<これからのテレビに期待すること>

テレビに言いたいことは幾つかあるんですけど、

「老け込まないでほしい」です。

CBSテレビが実験放送を始めて、100年経ってないんです。

(*CBSは1931年7月に実験放送局を開設*テレビの実験放送・世界初は諸説あります)

「まだ100年も経っていないテレビという媒体が老け込むのは早いでしょう」と言いたい。

例えば「本」は、テレビよりもっと古く、何千年かの歴史があるわけです。

パピルスとか竹簡(ちっかん)とか。

本もただその文字を載っけて出来てきたわけではなく、本も我々の先輩の編集者がいろんな「付加価値」を付けてきたんです。

「本の付加価値」って例えば何だと思われます?

― なんだろう。レイアウトとか?

そういう感じです。

1番わかりやすいのが「目次」なんです。

本って、昔はただ文章が書かれて、それは和紙に書かれていたり。

1番表には「源氏物語帚木(ははきぎ)の巻き」とかは

書いてあったかもしれないけれど、その和本のタイトルと

あとは文章「いづれの御時にか」っていうのが始まっていくわけです。

ただ、いつからか特にあの印刷して本が出版されるようになった時に

我々の先輩の中で、「本に目次があったら選ぶとき便利だよね」とか

「索引があったらいいよね」とか。

「じゃあ地図を乗っけよう」とか、そういう付加価値を

色々くっつけながら、本は今日まで生き延びてきたわけです。

それで利便性も高まる。

テレビだってまだ工夫する余地は幾らでもあるし、ネットと融合することも

あるだろうし。

それはテレビ界の人たちの工夫次第じゃないでしょうか。

だから私は「これからがテレビの時代」だと思ってほしいなと言っています。

「老け込まないでほしい」です。

CBSテレビが実験放送を始めて、100年経ってないんです。

(*CBSは1931年7月に実験放送局を開設*テレビの実験放送・世界初は諸説あります)

「まだ100年も経っていないテレビという媒体が老け込むのは早いでしょう」と言いたい。

例えば「本」は、テレビよりもっと古く、何千年かの歴史があるわけです。

パピルスとか竹簡(ちっかん)とか。

本もただその文字を載っけて出来てきたわけではなく、本も我々の先輩の編集者がいろんな「付加価値」を付けてきたんです。

「本の付加価値」って例えば何だと思われます?

― なんだろう。レイアウトとか?

そういう感じです。

1番わかりやすいのが「目次」なんです。

本って、昔はただ文章が書かれて、それは和紙に書かれていたり。

1番表には「源氏物語帚木(ははきぎ)の巻き」とかは

書いてあったかもしれないけれど、その和本のタイトルと

あとは文章「いづれの御時にか」っていうのが始まっていくわけです。

ただ、いつからか特にあの印刷して本が出版されるようになった時に

我々の先輩の中で、「本に目次があったら選ぶとき便利だよね」とか

「索引があったらいいよね」とか。

「じゃあ地図を乗っけよう」とか、そういう付加価値を

色々くっつけながら、本は今日まで生き延びてきたわけです。

それで利便性も高まる。

テレビだってまだ工夫する余地は幾らでもあるし、ネットと融合することも

あるだろうし。

それはテレビ界の人たちの工夫次第じゃないでしょうか。

だから私は「これからがテレビの時代」だと思ってほしいなと言っています。

テレビとは

可能性を大いに秘めたメディア

コメンテーター・解説者

堤 伸輔

可能性を大いに秘めたメディア

コメンテーター・解説者

堤 伸輔