| |

|

8月27日 初めての裁判員裁判を傍聴してきました。 |

|

「立ち止まらないでくださーい。」

警備員に背中を押されるようにして、私も列に加わります。

霞ヶ関駅を降りてすぐの東京地裁には、

すでに、傍聴を求める人の行列ができていました。

並んだ1300人余のうち、傍聴できるのは、わずか57人。

9時の締め切りを合図にパソコンによる抽選が行われ、

ホワイトボードに当選番号が掲示されます。

ボードの前を通り過ぎながら自分の整理券と照らし合わせ、

同じ番号だったら当選、傍聴できるという仕組みです。

…まるで何かの合格発表のようですね。

ところで、

裁判所は“a court of Justice”、

法務大臣は “the Minister of Justice”と言うくらい、

Justice、つまり正義という単語が使われています。

もしかすると政治の世界で叫ばれるより、

よっぽどこちらの方がしっくりくるのかもしれません。

何が正義で何が不正義かを判断する、

それが有罪か無罪かを決める、ということでしょうか。

もちろん、それぞれの国の、現行法に基づいて、ということになりますが。

私も、日本で初めての裁判員裁判、2日目を傍聴できることになりました。

印象に残ったことは…

① 裁判員が落ち着いていて、真剣かつ積極的に見えたこと

② 検察側の説明が、特に分かりやすかったこと

初めてということもあってか、

裁判員も裁判長も検察も、より丁寧に、慎重に取り組んでいたように思います。

女性が多いのに驚きましたが、

裁判員はみな、丁寧な言葉遣いで穏やかに質問し、

気になる点を質問し、

それを裁判長もサポートしようとしていたのが見て取れました。 |

|

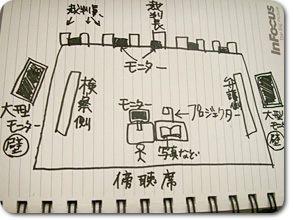

特に今回は、検察側のプレゼンテーションが上手でした。

両サイドの壁や裁判員の前に置かれたモニターを最大限利用し、

要旨を映し出します。

中身がすっきりまとまっていて非常に分かりやすいんです。

プレゼン用ソフトを使って、

ブルー地に、白文字で、文字数を少なめにして書かれていて、

大事な部分や特に言いたい部分は、黄色い文字でスライドイン。

時には、凶器や傷を加えた人形の写真が表示され、視覚にも訴えていました。

求刑の部分では、

「殺人罪は『無期懲役』と『死刑』」というところから説明を始め、

「計画的でないなど、いくつか被告人に有利に働く部分もあるため、

『有期懲役』にすべきである。」と続け、

その後、

「累犯前科があるので、

『懲役5年以上30年以下』の範囲で考えるのが相当である。」と展開、

したがって、「求刑:懲役16年、サバイバルナイフ1本没収」。

という風に、段階を追って、

初心者の理解のスピードに合わせるように

丁寧に説明しようとしているのが分かりました。

裁判員制度は、裁判員が裁判官と一緒になって

『事実認定』(有罪か無罪か)と『量刑』を決めるものですが、

弁護士の知り合いによると、この『事実認定』こそが難しいのだとか。

弁護士だって、この『事実認定』とやらについては一年半かけて勉強するらしく、

それを一般の方が、そういった勉強なしに行うと果たしてどうなるのだろう、

と話していました。

今回は被告が罪を認めている事件でしたが、

これが否認事件になって、裁判員が一週間も缶詰になったらどうなるのか。

一般的には

(その一般的というものが、私も専門的な勉強をしていないのでよく分からないが)、求刑の8ガケと言われている中で、

初めての裁判員裁判では、一般的な判断基準より重い量刑が言い渡されました。

控訴審は裁判官のみで裁くことになりますが、

そこでどういった量刑が言い渡されるのか、注目です。 |

|

|

|

|