|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2023年10月30日(月)

「旧三井文庫第二書庫」

現在開催中の「東京文化財ウィーク2023」。都内の史跡などを身近に感じてもらおうと、特別に公開されるものも含め480件以上の文化財を楽しむことができます。

現在開催中の「東京文化財ウィーク2023」。都内の史跡などを身近に感じてもらおうと、特別に公開されるものも含め480件以上の文化財を楽しむことができます。東急大井町線「戸越公園駅」から徒歩6分の所にある「文庫の森」の敷地内に、「旧三井文庫第二書庫(国の登録有形文化財)」があります。江戸時代に呉服や両替などの商いで財を成した三井家の帳簿などを保管する場所として、大正11(1922)年に造られました。鉄筋コンクリートの3階建てで、壁を2重構造にするなど、火災に強い工夫が施されています。また、室内には本棚の支柱がたくさん並んでいます。これらの支柱には建物を支える役目もあり、大きな柱を使わずに室内を広く使える造りとなっています。

普段、建物の中は公開されていませんが11月3日から5日まで、特別に見学することができます。

旧三井文庫第二書庫

特別公開:11月3日(金・祝)〜5日(日)HP:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunkazai/20200925125031.html

2023年10月31日(火)

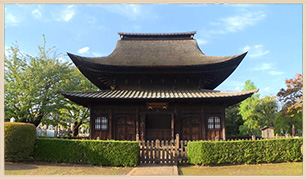

「正福寺地蔵堂」

西武新宿線「東村山駅」から徒歩15分の正福寺の境内に、木造建築物として都内で唯一の国宝「正福寺地蔵堂(1407年建立)」があります。鎌倉時代に中国から日本に渡って来た「禅宗様(ぜんしゅうよう)」と呼ばれる建築様式が取り入れられていて、屋根が大きく反り返った形をしています。

西武新宿線「東村山駅」から徒歩15分の正福寺の境内に、木造建築物として都内で唯一の国宝「正福寺地蔵堂(1407年建立)」があります。鎌倉時代に中国から日本に渡って来た「禅宗様(ぜんしゅうよう)」と呼ばれる建築様式が取り入れられていて、屋根が大きく反り返った形をしています。堂内には、江戸時代に造られたと伝わる「地蔵菩薩像」が安置され、その両側に小さな木製の地蔵菩薩が数多く並んでいます。そのためこのお堂は、別名「千体地蔵堂」という名前でも親しまれています。

天井の中心は、装飾が無い、平らな「鏡天井(かがみてんじょう)」になっています。禅宗様建築は、彩色を施さず、白木を組み合わせて装飾代わりにする様式と言われ、この天井も、平らな面を残すことで装飾された部分とのコントラストをはっきりとさせた、と伝えられています。

普段、建物の中は公開されていませんが、11月3日(文化の日)に、特別に見学することができます。

正福寺地蔵堂

特別公開:11月3日(文化の日)※文化財保護のためハイヒールなどでは入堂できません

HP:https://shofuku-ji.org/

2023年11月1日(水)

「一之江名主屋敷」

都営新宿線「瑞江駅」からバスで6分の場所に、都の史跡に指定されている「一之江名主屋敷(1772〜1780年築)」があります。江戸時代、このあたりで新田を開発した田島家の屋敷で、約2000坪の敷地の中に長屋門や主屋、庭などがあります。名主である田島家は、この自宅を役所として使い、あたりを治めていました。主屋の正面は訪問客のための玄関になっていて、ここで年貢米の取りまとめや紛争の調停などを行っていたそうです。屋敷の公用のスペースには畳縁(たたみべり)がある高級な畳が使われていますが、居住スペースの畳には畳縁がなく、質素なものが使われています。

都営新宿線「瑞江駅」からバスで6分の場所に、都の史跡に指定されている「一之江名主屋敷(1772〜1780年築)」があります。江戸時代、このあたりで新田を開発した田島家の屋敷で、約2000坪の敷地の中に長屋門や主屋、庭などがあります。名主である田島家は、この自宅を役所として使い、あたりを治めていました。主屋の正面は訪問客のための玄関になっていて、ここで年貢米の取りまとめや紛争の調停などを行っていたそうです。屋敷の公用のスペースには畳縁(たたみべり)がある高級な畳が使われていますが、居住スペースの畳には畳縁がなく、質素なものが使われています。主屋には広い土間も設けられ、年貢米や種籾(たねもみ)などを保管していたと思われる、仕切りが付いた収納スペースがあります。また、かつてこの周辺は水害が絶えず、避難する際に使われる非常用の舟が、土間の天井裏に今も保管されています。

一之江名主屋敷

HP:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e_bunkazai/bunkazai/nanushi-yashiki/index.html

2023年11月2日(木)

「旧府中町役場庁舎」

府中市「分倍河原駅」からバスで7分の「府中市郷土の森博物館」の敷地内に、大正10(1921)年に建てられた木造2階建ての「旧府中町役場庁舎(東京都指定有形文化財)」があります。外観は洋風建築のように見えますが、玄関の一部に「唐破風(からはふ)」と呼ばれる日本の伝統的な建築様式が取り入れられているなど、西洋と日本の文化が入り混じった造りです。

府中市「分倍河原駅」からバスで7分の「府中市郷土の森博物館」の敷地内に、大正10(1921)年に建てられた木造2階建ての「旧府中町役場庁舎(東京都指定有形文化財)」があります。外観は洋風建築のように見えますが、玄関の一部に「唐破風(からはふ)」と呼ばれる日本の伝統的な建築様式が取り入れられているなど、西洋と日本の文化が入り混じった造りです。現在、建物の1階は地域の歴史を紹介する展示スペースとして使われています。1階の奥にある和室は、かつて職員専用の休憩場所や宿直室として使われていたそうです。そして2階には、議会が開かれていた広い部屋があります。部屋の天井には、クジャクの形に穴を開けた換気口があり、この庁舎を建築した人の遊び心が表れています。

府中市郷土の森博物館

※博物館本館は改修工事のため2024年6月頃まで休館HP:http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

2023年11月3日(金)

「子規庵」

JR鶯谷駅から徒歩5分の場所に、明治27(1894)年、正岡子規が26歳の頃から約8年間暮らした家、「子規庵(東京都指定史跡)」があります。元の家は空襲で焼失しましたが、昭和25(1950)年に再建されました。玄関を上がった正面には、歌会や勉強会などが開かれていた8畳の客間があり、夏目漱石や森?外など、たくさんの友人たちが訪れていたそうです。

JR鶯谷駅から徒歩5分の場所に、明治27(1894)年、正岡子規が26歳の頃から約8年間暮らした家、「子規庵(東京都指定史跡)」があります。元の家は空襲で焼失しましたが、昭和25(1950)年に再建されました。玄関を上がった正面には、歌会や勉強会などが開かれていた8畳の客間があり、夏目漱石や森?外など、たくさんの友人たちが訪れていたそうです。20代後半で大病を患った子規は、ほとんどの時間を客間の隣にある書斎で過ごしました。書斎には子規が使っていた机の複製が展示されています。この庵の庭には、歩行が困難になった子規を案じて、家族や友人たちが様々な草木を植えたそうです。庭に咲いていた「鶏頭(ケイトウ)」を詠んだ子規の句が残されています。「鶏頭の 黒きにそそぐ 時雨かな」。季節が進み、鶏頭の色が黒く変わっても、窓越しにずっと眺め続けていた子規の気持ちを表した一句だと言われています。

子規庵

HP:https://shikian.or.jp

東京文化財ウィーク2023

HP:https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/week.html