|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2023年7月31日(月)

「板金」

「板金加工」とは、薄く延ばした金属を加工し、様々な製品を作り出す技術です。

「板金加工」とは、薄く延ばした金属を加工し、様々な製品を作り出す技術です。阿部道雄(あべ・みちお)さんは、金属の屋根や台所まわりの施工を得意とする建築板金加工の匠。「東京都ものづくりマイスター」に認定されています。

阿部さんに、直径120cmの銅板の円球作りを見せてもらいました。まず、銅板を切り分け、五角形と六角形に「板取り」。これを32枚組み合わせて球体を作ります。板取りした銅板をバーナーでしっかり炙り、水で一気に冷やす「焼きなまし」。柔らかくなった銅板を丸い窪みに合わせて叩いていきます。木槌でシワを抑え、金槌で強度を持たせます。何万回も叩くそうです。丸く加工した銅板をハンダ付けし、球体の形に整え、最後に表面を研磨して仕上げます。

板金の匠の技なども見ることができる「ものづくり・匠の技の祭典2023」は8月4日(金)〜6日(日)東京国際フォーラムで開催されます。

東京都板金工業組合

HP:https://www.touban.or.jp

2023年8月1日(火)

「印章彫刻」

木や石など天然素材を使い、文字やシンボルを彫刻する「印章彫刻」。

木や石など天然素材を使い、文字やシンボルを彫刻する「印章彫刻」。眞田智成(さなだ・ともなり)さんは、東京都優秀技能者「東京マイスター」に選ばれた印章彫刻の匠です。眞田さん曰く、印章彫刻で一番大事なことは、唯一無二のものを作ること。手彫りにこだわります。

印章を彫刻する様子を見せてもらいました。まず、文字を彫る印面をきれいに磨きます。平らになった印面に朱墨(しゅずみ)を塗り、鉄筆で軽く線を引き文字の配置を決める「字割り」をします。次に、篆刻台(てんこくだい)という台に固定し、字割りの幅に合わせ筆で黒墨の文字を書き込む「字入れ」。朱墨で修正しながら形を整えます。その次の工程が「荒彫り」。彫刻刀で、黒墨の文字の周りを彫っていきます。最後に仕上げ刀を使い、文字の幅を細くする面取りを行います。

印章彫刻の匠の技なども見ることができる「ものづくり・匠の技の祭典2023」は8月4日(金)〜6日(日)東京国際フォーラムで開催されます。

宝文堂印舗

HP:https://kunitachi.shop-info.com/hobundo/

2023年8月2日(水)

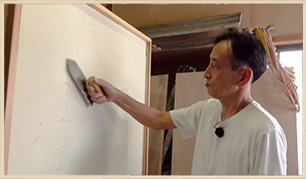

「左官」

「左官」とは、土や砂、石灰など、身近な自然素材を使った日本古来の伝統的な壁塗り職人です。

「左官」とは、土や砂、石灰など、身近な自然素材を使った日本古来の伝統的な壁塗り職人です。木村一幸(きむら・かずゆき)さんは、東京都優秀技能者「東京マイスター」に選ばれた左官です。

木村さんの匠の技を見せてもらいました。左官で最も重要な道具が、平らな壁に漆喰(しっくい)などを塗る「コテ」。木村さんは400種類近くを使い分けています。壁に塗る漆喰は、石灰、貝の灰、わら、海藻を水で練った木村さんオリジナルの配合。コテを操り、ムラがでないように塗るのが熟練の技です。木村さん曰く、「平らになれ平らになれ」と壁と会話しながら、コテを押し付けるように動かし表面を平らにしていきます。最後に壁に光を当て、凹凸(おおとつ)がないかを確認。薄いコテを使い修正し、ムラのない漆喰の壁が完成します。

左官の熟練の技なども見ることができる「ものづくり・匠の技の祭典2023」は8月4日(金)〜6日(日)東京国際フォーラムで開催されます。

東京都左官組合連合会

HP:http://www.tousaren.jp

2023年8月3日(木)

「かわらぶき」

「かわらぶき」は屋根の上に瓦をのせて固定し、雨漏りなどしないようにする技術。

「かわらぶき」は屋根の上に瓦をのせて固定し、雨漏りなどしないようにする技術。鈴木雅祥(すずき・まさよし)さんは、「東京都ものづくりマイスター」に認定されたかわらぶきの匠です。これまでに根津美術館や、歌舞伎座のかわらぶきを担当しました。

鈴木さんは、かわらぶきの技術を未来に継承するため、毎年、北区の専門学校でかわらぶきの講義を行っています。

和瓦を葺く様子を見せてもらいました。最初に、屋根全体に防水シートを貼ります。次に、桟木(さんぎ)を屋根に取り付け、そこに瓦をひっかけ、1枚ずつ釘で固定します。しっかり固定させることで、瓦が動いたり、飛ばされる危険を防ぐことができます。屋根の両側に瓦を載せたら、頂上の開口部を防水機能に優れた漆喰(しっくい)でふさぎ、「のし瓦」を固定して屋根の完成です。

かわらぶきの匠の技なども見ることができる「ものづくり・匠の技の祭典2023」は8月4日(金)〜6日(日)東京国際フォーラムで開催されます。

一般社団法人 全日本瓦工事業連盟

HP:http://www.yane.or.jp/

2023年8月4日(金)

「建具」

「建具職人」とは、戸や窓、障子など開閉機能を持った仕切りを作り、建物に取り付ける職人のこと。

「建具職人」とは、戸や窓、障子など開閉機能を持った仕切りを作り、建物に取り付ける職人のこと。友國三郎(ともくに・さぶろう)さんは、「現代の名工」に選ばれた建具の匠です。浜離宮恩賜庭園の「松の御茶屋」の復元にも関わり、書院の障子を作りました。

「障子のついたて」作りを見せてもらいました。まずは、骨組みとなる組子(くみこ)をくみ合わせるための「?(ほぞ)穴」作り。中でも熟練の技を要する技法の一つが、重能(じゅうのう)という刃物を使う組手腰型(くでこしかた)です。重能で開けた?(ほぞ)穴同士を仮で合わせてみると、ピッタリ組むことができます。次に、かんなを使って組子を削ります。そして、すべての木材の表面をかんながけします。組子細工の障子を作り、和紙を貼って完成。細部にまでこだわりの技がこらされています。

建具の匠の技なども見ることができる「ものづくり・匠の技の祭典2023」は8月4日(金)〜6日(日)東京国際フォーラムで開催されています。

東京建具協同組合

HP:https://www.tategutokyo.or.jp

「ものづくり・匠の技の祭典2023」

電話:03-6427-5666(ものづくり・匠の技の祭典 2023 制作事務局)

開催日時:8月4日(金)〜6日(日) 午前10時〜午後6時(6日は午後5時まで)

会場:東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー

入場無料 ※一部体験プログラムは有料

HP:https://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo