|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2023年7月24日(月)

「国立科学博物館」

夏休みの自由研究に役立つ“日本の哺乳類学”をテーマとした展覧会を紹介します。

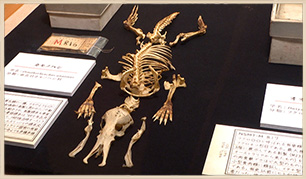

夏休みの自由研究に役立つ“日本の哺乳類学”をテーマとした展覧会を紹介します。「国立科学博物館」では、企画展「科博の標本・資料でたどる日本の哺乳類学の軌跡」が開催されています。約200年前に来日したシーボルトをきっかけとして始まった日本の哺乳類学の歴史を、標本などとともに紹介しています。

“原始的な哺乳類”といわれる「カモノハシ」は、哺乳類でありながら鳥のようなくちばしを持ち、卵を産む珍しい特徴があります。骨格標本では、くちばしの部分が左右に分かれ角のように見える独特な頭の骨を観察できます。

「アジアゾウ」(11歳・メス)の骨格標本を観察すると、額の部分に大きなくぼみがあります。長い鼻の根元の部分で、ここから大きな筋肉がぶら下がっています。そのようなくぼみがあることは外部からは想像できません。骨格標本でなければ観察できない見どころの一つです。

通常は展示されることがない、研究者たちが使う標本も多く公開されています。「ニホンカモシカ」や「ウスイロホソオクモネズミ」など、成長に伴って毛色が変化する哺乳類の標本を集めたコーナーや、触ることができる「ヒツジ」の標本もあります。

企画展は、8月16日(水)まで開催されています。

国立科学博物館

HP:https://www.kahaku.go.jp/index.php

2023年7月25日(火)

「東武博物館」

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“鉄道”に関する博物館を紹介します。

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“鉄道”に関する博物館を紹介します。「東武博物館」では、電車や機関車の実物車両や運転シミュレーション体験を通して、楽しみながら鉄道について学ぶことができます。

館内で一番古い電車は、木造の「デハ1形5号電車」です。1924(大正13)年に製造され、当時の浅草駅(現在のとうきょうスカイツリー駅)から西新井駅の区間を主に走っていました。当時は車内の照明が暗く外の明かりを取り入れるため、屋根が二段になっている“ダブルルーフ”が特徴です。車内は床や窓のブラインドも全て木製で、レトロな雰囲気を味わうことができます。

電車の走る仕組みを学べる展示もあります。電車線から電気を電車に取り込むパンタグラフを上げ、ハンドルを操作してモーターを回すなどの作業を実際に行うことができます。

東武博物館

HP:https://www.tobu.co.jp/museum/

2023年7月26日(水)

「貨幣博物館」

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“お金”に関する博物館を紹介します。

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“お金”に関する博物館を紹介します。「日本銀行金融研究所・貨幣博物館」では、古代から現代までの実際に使われていた様々なお金や、お金に関する資料などを展示しています。

自由研究では、“お金の偽造防止対策”について調べるのもおすすめです。偽札を防ぐ技術は、お札が流通するようになった江戸時代が始まりで、全国の各藩が発行したお札に使われていました。例えば「尾張名古屋藩札」や「若狭小浜藩札」には、「すかし」の技術が使われています。「陸奥(むつ)盛岡藩札」には、図柄の中に小さな「モ」という文字が書かれていました。その手法は現在の千円札にも活かされています。千円札を拡大して見ることができる展示では、裏面のサクラの花の図柄の中にカタカナで「ニ」「ホ」「ン」と、ごく小さな文字が印刷されているのを見ることが出来ます。

来年発行される新紙幣には、人物の背景にも細かいすかし模様を入れるなど、さらに進化した偽造防止技術が使われています。

日本銀行金融研究所 貨幣博物館

HP:https://www.imes.boj.or.jp/cm/

2023年7月27日(木)

「気象科学館」

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“天気”に関する科学館を紹介します。

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“天気”に関する科学館を紹介します。「気象科学館」では、気象庁の仕事や津波などの自然災害の仕組みについて、体験しながら学ぶことができます。気象庁で実際に使用している気象の観測機器も展示されています。「通風型乾湿計」は、気温と湿度を測定します。測定するのは芝生の上で、地面からの熱などの影響を受けない約150cmの高さにすることも決められています。「雨量計」は、「転倒マス」と呼ばれる部分に水が溜まると傾くようになっており、傾いた回数で降水量を測定します。これらの機器などを使って自動で気象観測を行うシステムが「アメダス」です。観測データは気象庁のホームページから見ることができます。

「災害ポイントウォッチャー」という展示では、防災知識を学ぶことができます。たとえば「夕立」などの自然現象が発生した時、“危険な状況”と“安全な状況”をモニター画面に映った絵で確認することができます。さらに具体的な危険を文字で解説し、取るべき行動をアドバイスしてくれます。

気象庁(気象科学館)

HP:https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/kagakukan.html

2023年7月28日(金)

「足立区生物園」

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“昆虫”を研究できる生物園を紹介します。

夏休みの自由研究におすすめのテーマ、“昆虫”を研究できる生物園を紹介します。「足立区生物園」では、哺乳類や爬虫類、魚類など、約500種類の生き物を飼育しています。

里山の自然を再現した昆虫ドームで昆虫を探してみると、最初に見つけたのは、「オンブバッタ」。草を食べるため、食べた跡が残っている付近を探すのがポイントです。ドームには雑木林エリアもあります。夏の時期はえさ場などでカブトムシを見つけることができるかもしれません。

展示室では、企画展「カブトムシ クワガタムシ くらべてみると ちがいが見える」が開催されています。世界最大級のカブトムシ「ヘラクレスオオカブト」を観察すると、日本のカブトムシとは逆で、上のツノが長く、下のツノが短いのがわかります。その他にもさまざまな種類のカブトムシやクワガタムシを見ることができます。

企画展は9月3日(日)まで開催されています。

足立区生物園

HP:https://seibutuen.jp/index.html