|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2022年9月26日(月)

「太宰治展示室」

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は三鷹市にゆかりのある文豪、太宰治について紹介します。

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は三鷹市にゆかりのある文豪、太宰治について紹介します。太宰治は30歳の時に三鷹市に移り住み、亡くなるまでの約7年半をここで過ごしました。三鷹市美術ギャラリー内に2年前オープンした「太宰治展示室 三鷹の此(こ)の小さい家」では、太宰が家族とともに暮らした借家を実寸大で再現、代表作『人間失格』の原稿(複製)などを展示しています。

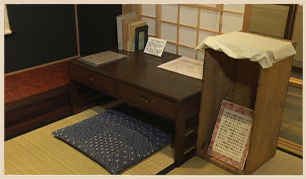

太宰はこの借家の6畳間を書斎兼応接間として使用し、部屋の隅に小さな文机を置いて執筆活動をしていました。机の横には、蔵書を持たなかったことで有名な太宰が最後に残していたという蔵書6冊も再現されています。

心中未遂を繰り返した太宰ですが、三鷹では家庭人としての一面も見せていました。展示室にある娘2人と縁側で撮った写真は、珍しく歯を見せて笑っている太宰の表情が印象的です。このほか、この展示室には太宰の描いた油絵も展示されており、彼の美術の才能を知ることができます。

また展示室から歩いて5分のところにある、太宰が通っていた酒屋「伊勢元」の跡地には、「太宰治文学サロン」が建てられています。来館者は、コーヒーを飲みながら太宰にまつわる資料を閲覧することができます。

太宰治展示室 三鷹の此の小さい家

住所:東京都三鷹市下連雀3-35-1 CORAL5階電話:0422-79-0033

開館時間:午前10時~午後6時

休館日:月曜(祝日の場合は翌日と翌々日)、年末年始

観覧料:無料

HP:https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/dazaihouse/

※最新の開館情報はHPをご確認ください

太宰治文学サロン

住所:東京都三鷹市下連雀3-16-14 グランジャルダン三鷹1階電話:0422-26-9150

開館時間:午前10時~午後5時30分

休館日:月曜(祝日の場合は翌日と翌々日)、年末年始

入館料:無料

HP:https://mitaka-sportsandculture.or.jp/dazai/

※最新の開館情報はHPをご確認ください

2022年9月28日(水)

「旧江戸川乱歩邸」

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は池袋にゆかりのある文豪、江戸川乱歩について紹介します。

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は池袋にゆかりのある文豪、江戸川乱歩について紹介します。『怪人二十面相』や『蜘蛛男』などの推理小説で知られる江戸川乱歩の邸宅が、今も池袋に残されています。生前46回も引っ越しをした乱歩ですが、池袋の地を気に入り、1934(昭和9)年から亡くなるまでの31年間をここで過ごしました。ここでは、自ら設計したと言われる応接間を庭から見学することができます。海外のミステリーが好きだった乱歩は洋室に憧れを持ち、ペルシャ絨毯などの調度品にもこだわりました。来客時に乱歩が座っていたという背もたれが高いソファが、部屋の奥に残されています。

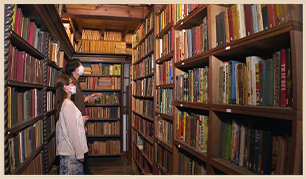

邸宅の裏には、乱歩がお気に入りだった土蔵があります。入居前の1924(大正13)年に建てられたものです。今回、特別に中を案内してもらいました。乱歩はここを書庫として使用していて、中には乱歩の蔵書がほぼ当時のままの状態で残されています。作家名のアルファベット順に並べられた洋書や自身の作品を年代順に保管した木箱から、乱歩の几帳面な性格がうかがえます。

旧江戸川乱歩邸(立教大学 大衆文化研究センター)

住所:東京都豊島区西池袋3-34-1電話:03-3985-4641

開館日:月・金曜(祝日の場合は休館)

開館時間:午前11時~午後3時30分

入館料:無料

ミニ展示「乱歩が愛した歌舞伎役者 十七代目中村勘三郎との交流」(年内開催中)

HP:https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/rampo/

※最新の開館情報はHPをご確認ください

2022年9月29日(木)

「芭蕉記念館」

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は江東区にゆかりのある松尾芭蕉について紹介します。

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は江東区にゆかりのある松尾芭蕉について紹介します。江戸時代前期の俳人・松尾芭蕉は、37歳で江戸・深川に移り住み、晩年を過ごしました。「芭蕉記念館」では、芭蕉についての資料を収集・展示しています。

芭蕉が暮らしていた当時の様子が分かる資料、「芭蕉庵『江戸名所図会』」を見ると、有名な句「古池や 蛙飛び込む 水の音」とともに「桃青(とうせい)」という芭蕉のもう一つの名前が書かれています。実は彼が「松尾芭蕉」と名乗るようになったのは、芭蕉が住んでいたこの深川の家がきっかけです。当時、この家には弟子が贈った「バショウ」の木が生い茂っており、周囲の人々はここを「芭蕉庵」と呼んでいたことから、彼は自身の名前を「芭蕉」と名乗るようになったのです。

記念館のすぐ近くには、「芭蕉庵」があったとされている「芭蕉稲荷神社」があります。芭蕉が愛好したと伝わる石の蛙が1917(大正6)年に出土されたため、芭蕉庵の跡地に指定されています。

記念館には、芭蕉が亡くなった8年後の1702(元禄15)年に刊行された紀行文「おくのほそ道」に関する資料なども展示されています。弟子の野坡(やば)が持っていたという草稿(複製)には、芭蕉が書いたとされる文字を見ることができます。

また、百回忌に作られた絵巻物(複製)には、「おくのほそ道」の旅の様子や死期が迫った時の芭蕉の様子などが描かれています。

江東区芭蕉記念館

住所:東京都江東区常盤1-6-3電話:03-3631-1448

開館時間:午前9時30分~午後5時

休館日:第2・4月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

観覧料:200円

HP:https://www.kcf.or.jp/basho/

※最新の開館情報はHPをご確認ください

2022年9月30日(金)

「馬込文士村資料展示室」

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は、「馬込文士村」について紹介します。JR大森駅の西側、馬込・山王・中央の一帯は、大正末期から昭和初期にかけて多くの文筆家や芸術家が住んでいたことから「馬込文士村」と呼ばれていました。この時期、宅地化が進んでいった大田区の中でも、馬込周辺は田園風景が残るのどかな場所だったため、その土地柄を好んだ作家たちが移り住んだと言われています。大森駅から徒歩8分の「馬込文士村資料展示室」では、この一帯に暮らしていた作家たちの資料を展示しています。

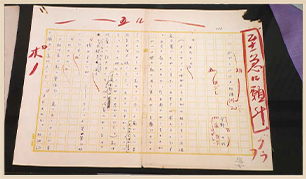

今週のテーマは「秋の文学散歩」。今回は、「馬込文士村」について紹介します。JR大森駅の西側、馬込・山王・中央の一帯は、大正末期から昭和初期にかけて多くの文筆家や芸術家が住んでいたことから「馬込文士村」と呼ばれていました。この時期、宅地化が進んでいった大田区の中でも、馬込周辺は田園風景が残るのどかな場所だったため、その土地柄を好んだ作家たちが移り住んだと言われています。大森駅から徒歩8分の「馬込文士村資料展示室」では、この一帯に暮らしていた作家たちの資料を展示しています。児童文学の翻訳で知られている村岡花子は、1919(大正8)年に建てた自宅で、亡くなるまでの49年間を過ごし、「赤毛のアン」の翻訳も行いました。展示室では、その原稿(複製)を見ることができます。

そして、作家の尾﨑士郎と宇野千代は、1923(大正12)年に移り住み、6年ほど夫婦生活を送りました。展示室には、宇野千代の「ポプラハウス物語(三)」の原稿(複製)があります。これは、尾﨑士郎と別居状態になった時に住んでいたアパートを舞台にした小説です。

相撲が好きだった尾﨑士郎は、文士村の作家たちと毎日のように相撲を取って過ごしていました。展示室では、尾﨑が江戸時代の力士を題材に書いた小説「雷電」の原稿(複製)も見ることができます。

馬込文士村資料展示室(大田区立山王会館内)

住所:東京都大田区山王3-37-11電話:03-3773-9216

開室時間:午前9時~午後4時30分

休館日:年末年始

入室料:無料

HP:https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hakubutsukan/bunshimurashiryoutenjishitsu.html

※最新の情報はHPをご確認ください