|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2022年1月24日(月)

「映像通報システム」

東京消防庁では、スマートフォンで撮影した救急現場のリアルタイムの映像を119番通報の指令室に送ってもらい、応急手当のアドバイスを行う「Live119」という映像通報システムを導入しています。

東京消防庁では、スマートフォンで撮影した救急現場のリアルタイムの映像を119番通報の指令室に送ってもらい、応急手当のアドバイスを行う「Live119」という映像通報システムを導入しています。心肺停止に陥ると、1分1秒経過するごとに救命率が下がります。救急車が現場に到着するまでの間に、的確な応急手当を行ってもらうための取り組みです。このシステムはアプリを事前に登録する必要がありません。119番に通報すると、通報者が同意した上で、救急現場の映像を送信するための案内がスマートフォンに送られてきます。これにアクセスすると、スマートフォンが撮影モードに変わり、映像を送信できるようになります。心臓マッサージなど応急手当の手本となる動画を見ることもでき、通話を続けながら指令室からのアドバイスが受けられます。また周囲の人に応急手当の様子を撮影してもらうことで、より適切なアドバイスが受けられます。東京消防庁の担当者は、「(いざという状況でも)落ち着いて行動ができるよう、Live119のシステムを知ってもらうことが大切だ」と話しています。

Live119|東京消防庁

HP:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/camp/2021/202110/camp2.html#camp2-an042022年1月25日(火)

「高齢者の“デビュー支援”」

渋谷区では、区内に住む65歳以上の人にスマートフォンを無料で貸し出し、利用を促進する実証事業を行っています。貸し出しは2年間。約1500人(2022年1月現在)の区民が利用しています。また利用者に対し、スマートフォンの使い方に関する講習会を開催し、高齢者のスマートフォンデビューを支援しています。

渋谷区では、区内に住む65歳以上の人にスマートフォンを無料で貸し出し、利用を促進する実証事業を行っています。貸し出しは2年間。約1500人(2022年1月現在)の区民が利用しています。また利用者に対し、スマートフォンの使い方に関する講習会を開催し、高齢者のスマートフォンデビューを支援しています。「災害時には、スマートフォンの扱いに慣れていることが身を守ることにつながる」という考えから、渋谷区では防災に関するアプリなどをあらかじめインストールした状態で貸し出しています。講習会に参加した女性は「今はスマートフォンが使えないと、世の中のいろいろなことに参加できない気がする。だから渋谷区の取り組みはありがたい」と話していました。

渋谷区ではスマートフォンの貸し出し以外にも、区内に住む60歳以上の人を対象に、基本的な操作方法などに関する無料の相談窓口を開設し、スマートフォンの利便性を多くの人に知ってもらう取り組みを進めています。

渋谷区の実証事業

HP:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/20210906.html2022年1月26日(水)

「健康管理アプリ」

日々の運動量の記録や、人工知能を活用した健康管理ができるアプリ「ポケットヘルスケア」。江戸川区、豊島区、板橋区では現在、このアプリを区民の健康増進につなげる実証事業を行っています。記録された歩数などによってポイントが獲得でき、抽選でケーキなどのプレゼントが当たります。1日に1万歩歩く人であれば、3日に1回程度の頻度で抽選となるそうです。

日々の運動量の記録や、人工知能を活用した健康管理ができるアプリ「ポケットヘルスケア」。江戸川区、豊島区、板橋区では現在、このアプリを区民の健康増進につなげる実証事業を行っています。記録された歩数などによってポイントが獲得でき、抽選でケーキなどのプレゼントが当たります。1日に1万歩歩く人であれば、3日に1回程度の頻度で抽選となるそうです。また、健康診断の結果をスマートフォンのカメラで読み込むことで、生活習慣病になるリスクを予測できます。江戸川区の担当者は「この予測はあくまで目安なので、生活習慣を見直すヒントにしてもらいたい」と話しています。

さらに「AI受診相談」という機能では、本人や家族の気になる症状を調べることもできます。例えば「食欲が無い」と入力すると、「むくみはありますか?」「肌は乾燥していますか?」など詳しい症状を尋ねられます。10個ほどの質問に答えると関連がありそうな病名が表示され、適切な医療機関もアプリ上で調べることができます。

ポケットヘルスケア|江戸川区

HP:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e051/kenko/kenko/seijin/genkipoint.html実証事業について

HP:https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2021/10/11/5464.html

2022年1月27日(木)

「道路の破損を通報」

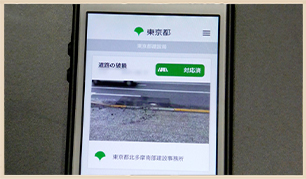

東京都では、道路の破損などを通報できる「My City Report」というアプリの試験運用を行っています。スマートフォンで撮影した画像と位置情報を投稿することで、速やかな道路の補修につなげる取り組みです。

東京都では、道路の破損などを通報できる「My City Report」というアプリの試験運用を行っています。スマートフォンで撮影した画像と位置情報を投稿することで、速やかな道路の補修につなげる取り組みです。実際に投稿された“点字ブロックの破損”があった場所に行ってみると、既に補修が終わっていました。東京都の担当者によると、この点字ブロックは投稿があった2日後には補修を終えていたそうです。これまで道路の不具合などは主に電話で受け付けた後、道路を管理する職員が現場に行って状況を確認していましたが、このアプリを使うことで素早く現場の状況を把握できるようになりました。

投稿された画像の掲載画面には「受付済」「対応中」「対応済」という3つの段階がアイコンで示され、それぞれの詳しい状況が分かります。また投稿があった場所も対応状況とともに地図上に表示されます。

このアプリの試験運用は、島しょ部を除く都道全域と一部の区市道で行われており、これまでに約1700件の投稿が寄せられています。

My City Report|東京都建設局

HP:https://www.mycityreport.jp/mcr_tokyo2022年1月28日(金)

「テレワーク支援アプリ」

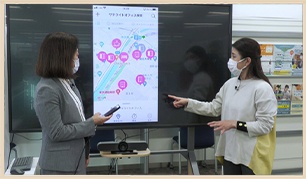

東京都が作成した、自宅をはじめ会社以外の場所で働きやすくするための「TOKYOテレワークアプリ」。既にテレワークをしている人やこれからテレワークを始めたい人に向けた情報や機能を搭載したアプリで、働き方の幅を広げる取り組みの一つです。

東京都が作成した、自宅をはじめ会社以外の場所で働きやすくするための「TOKYOテレワークアプリ」。既にテレワークをしている人やこれからテレワークを始めたい人に向けた情報や機能を搭載したアプリで、働き方の幅を広げる取り組みの一つです。トップ画面にある「テレワークタイムの開始」というアイコンは勤怠管理の機能になっていて、テレワークをしている時間を計測し、日付ごとに働いた時間を管理できます。またインターネットの設備などが整えられた「サテライトオフィス」と呼ばれる、個人や法人で利用できる施設の場所を、地図上から探す機能もあります。ホテルやカフェなどでもテレワークができる場所があり、施設の種類ごとに異なるアイコンが表示されます。

このほか、テレワークできる人を募集している企業との「マッチングイベント」や「テレワークに関するセミナー」、東京テレワーク推進センターで毎日行っている「テレワーク体験ツアー」などにアプリ上から申し込むこともできます。これまでのダウンロード数は約1万9000。東京都の担当者は「より多くの人の働き方改革に役立てたい」と話しています。

TOKYOテレワークアプリ

HP:https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/lp/2002app/index.html東京テレワーク推進センター

HP:https://tokyo-telework.metro.tokyo.lg.jp/