|

|

<1週間分の動画はこちら>

※ここから先はYouTubeです

2022年1月10日(月)

「江戸指物」

東京の伝統工芸品・江戸指物は、金属の釘を使わず、接合部の加工だけで板を組み合わせて作られています。空気の逃げ場すらないほど精密に、隙間なく組み立てられているのが特徴です。

東京の伝統工芸品・江戸指物は、金属の釘を使わず、接合部の加工だけで板を組み合わせて作られています。空気の逃げ場すらないほど精密に、隙間なく組み立てられているのが特徴です。東京都伝統工芸士の佐藤進さんに匠の技を見せてもらいました。板と板をぴったりと直角に組む「内ほぞ」と呼ばれる接ぎ方は、90度に組み立てる角の部分で2枚の板を45度の角度に鉋(かんな)で削って合わせます。組んだ後は、接ぎ目が外からわからないように工夫されています。

江戸指物は、木を隙間なく組み合わせることで頑丈さも備えています。軽い桐と丈夫な桑の木を組み合わせて作られた「合曳(あいびき)」は、正座の時に用いる小さな腰かけのこと。持ち運べるように、平らな形で収納できます。脚がぴったりと組み立てられるので、お相撲さんが座っても壊れないほど頑丈だそうです。

佐藤指物

HP:https://sato-sashimono.jimdofree.com/

2022年1月11日(火)

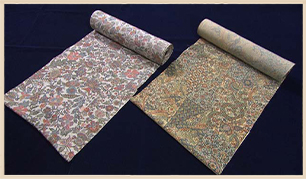

「江戸更紗」

江戸更紗は、インドから伝わった更紗模様を日本の伝統的な型染に応用して進化させた、東京の伝統工芸品です。何度も型染めを繰り返すことで複雑な柄に美しい陰影を付け、多彩な表現を生み出しています。

江戸更紗は、インドから伝わった更紗模様を日本の伝統的な型染に応用して進化させた、東京の伝統工芸品です。何度も型染めを繰り返すことで複雑な柄に美しい陰影を付け、多彩な表現を生み出しています。東京都伝統工芸士の中條康隆さんに江戸更紗作りを見せてもらいました。まず、餅粉など様々な粉末を配合した糊で染料を作ります。20色あまりの染料を用意したら、次に約30mの長さがある台に生地を貼り付け、型紙を使って染色します。24色分の型紙を一枚ずつ、生地の長さの分だけ繰り返し置いて染めていきます。同じ色でも濃淡をつけることによって、模様に奥行きが生まれます。その後、高圧窯で蒸し、余分な染料を洗い落としたら完成です。

大松染工場

HP:https://edokomon-daimatsu.com/2022年1月12日(水)

「江戸木彫刻」

東京の伝統工芸品・江戸木彫刻は、神社やお寺の柱などに装飾を施す「建築彫刻」の大工の技が、神輿の装飾などにも活かされ、現在まで伝わっています。江戸木彫刻は、仕上げの段階まで切れ味の鋭い鑿(のみ)を使い、木が本来持つツヤを感じられるのが特徴です。

東京の伝統工芸品・江戸木彫刻は、神社やお寺の柱などに装飾を施す「建築彫刻」の大工の技が、神輿の装飾などにも活かされ、現在まで伝わっています。江戸木彫刻は、仕上げの段階まで切れ味の鋭い鑿(のみ)を使い、木が本来持つツヤを感じられるのが特徴です。北澤秀太さんは、この道30年の江戸木彫刻職人。取材の日は、依頼を受けた神楽面を製作していました。鑿(のみ)を使って豪快に木を削っていく北澤さん。「経験がありますから、だいたいの寸法と雰囲気はわかっています」と話していました。北澤さんが江戸木彫刻の技術を活かして製作した能面のほとんどは、能の舞台で使用され、世界からも注目されています。

北澤木彫刻所

住所:東京都葛飾区水元4-11-22電話:03-3609-4191

2022年1月13日(木)

「江戸硝子」

東京の伝統工芸品・江戸硝子は、海外から伝来した技術と日本の技術が融合し、東京の地場産業として発展しました。正確な寸法のガラス製品を一つ一つ職人が手作りしているのが特徴です。

東京の伝統工芸品・江戸硝子は、海外から伝来した技術と日本の技術が融合し、東京の地場産業として発展しました。正確な寸法のガラス製品を一つ一つ職人が手作りしているのが特徴です。江戸硝子を製造する田島硝子では、1300℃を超える溶融炉「連帯窯」で一度に10種類のガラス生地を溶かすことが出来ます。伝統的な技術を見せてもらいました。溶けたガラス生地を巻き取って金型に入れ、口から空気を吹き込んで膨らませる「型吹き」では、ガラス生地の量や吹く前の形の整え方によって、グラスの底や口の厚みを調整します。また、足つきグラスは、熟練の職人が手作業だけで、正確に同じ長さの垂直の足と水平な底の部分を作りだしていきます。

田島硝子株式会社

HP:https://www.tajimaglass.com/

2022年1月14日(金)

「江戸筆」

東京の伝統工芸品・江戸筆は、江戸時代に学問や芸術が庶民に浸透するに伴い発展を遂げ、その製法が今に伝わっています。筆先の3分の2ほどを使って書く関西の「固め筆」に対し、江戸筆は筆先を根本から崩して書き、なおかつ毛がまとまっているのが特徴です。江戸筆の制作工程は、30以上にも上ります。

東京の伝統工芸品・江戸筆は、江戸時代に学問や芸術が庶民に浸透するに伴い発展を遂げ、その製法が今に伝わっています。筆先の3分の2ほどを使って書く関西の「固め筆」に対し、江戸筆は筆先を根本から崩して書き、なおかつ毛がまとまっているのが特徴です。江戸筆の制作工程は、30以上にも上ります。東京都伝統工芸士の亀井正文さんと長男の暁央さんに。江戸筆の仕上がりを左右すると言われる、毛の選別作業を見せてもらいました。特注の刃物を使って材料の毛先をなでると、筆に適さない毛がひっかかり、抜け落ちます。最後まで残る毛は全体の三分の二ほどで、研ぎ上げてから使った刃物が1日で3丁から4丁も切れなくなってしまうそうです。亀井さんによるオーダーメイドの筆を20年以上愛用している書家の柳田泰山さんは「“僕より筆が書いている”というくらい、亀井さんの筆を信頼していています」と話してくれました。

筆工房亀井

HP:http://www.edofude.co.jp

東京都伝統工芸品展

会期:1月19日(水)〜24日(月)

時間:午前10時30分〜午後7時30分

24日(月)は午後6時まで

会場:新宿騠島屋 11階 催会場

入場料:無料