|

|

2020年7月20日(月)

「縄文・弥生時代の新発見」

江戸東京博物館で開催されている企画展「発掘された日本列島2020」。普段なかなか見る機会のない発掘調査の中から約670点を展示、最新の発掘成果も紹介しています。

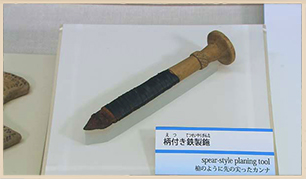

江戸東京博物館で開催されている企画展「発掘された日本列島2020」。普段なかなか見る機会のない発掘調査の中から約670点を展示、最新の発掘成果も紹介しています。目玉の一つが、2017年に石川県八日市地方遺跡で出土した弥生時代の「柄付き鉄製鉇(やりがんな)」。木製の柄のついた完全な形のもとしては国内最古です。やりがんなは木の表面を薄く削ったり、文様を刻み込む作業などに使われました。この発見により、弥生時代の人たちが高度な技術を持っていたことが分かります。

新潟県石船戸遺跡から出土した「遮光器(しゃこうき)土偶」は、頭部だけで、8.6cmあり、新潟県内で出土した物の中では最大です。東北地方で発掘されることの多い遮光器土偶が新潟で見つかるのは珍しく、当時の人々が地域同士の交流を行っていたことがわかります。江戸東京博物館をはじめ都立の施設では新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した時に訪問履歴などに基づいて感染情報を利用者に通知する「新型コロナ見守りサービス」を行っています。

企画展

「発掘された日本列島2020」8月3日まで

2020年7月21日(火)

「着物から洋服へ」

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代以降の東京の歴史や文化を、実物の資料や復元模型などから学ぶことができます。

江戸東京博物館の常設展では、江戸時代以降の東京の歴史や文化を、実物の資料や復元模型などから学ぶことができます。江戸中期、町人の間で流行したのが型染の着物。庶民は絹を着ることが許されず、木綿の生地に流行りの縞(しま)や、小紋(こもん)の柄を染めたものを着て、おしゃれを楽しんでいました。文明開化を迎えた明治10年代後半の銀座煉瓦街を復元した模型では、通りを歩く男性は着物に帽子を被り、和洋折衷な身なりです。

また、諸外国との外交を進める中で、上流階級の女性や女学生達の間で、ヒップを強調する「バッスルスタイル」という様式のドレスが流行しました。

2020年7月22日(水)

「江戸庶民の暮らし」

常設展の「町の暮らし 棟割長屋」のコーナーでは。江戸時代に多くの庶民が住んでいた棟割(むねわり)長屋が実物大で復元されています。長屋では、一つの棟を壁で区切り、複数の世帯が生活していました。大工の部屋では、枕屏風(まくらびょうぶ)の後ろに寝具を隠し、行李の中に着替えを入れていた様子などが再現されています。他にも、現在の学校にあたる寺子屋や、江戸時代一般的だった家庭での出産の様子、指物(木工細工)職人の部屋なども見ることができます。

常設展の「町の暮らし 棟割長屋」のコーナーでは。江戸時代に多くの庶民が住んでいた棟割(むねわり)長屋が実物大で復元されています。長屋では、一つの棟を壁で区切り、複数の世帯が生活していました。大工の部屋では、枕屏風(まくらびょうぶ)の後ろに寝具を隠し、行李の中に着替えを入れていた様子などが再現されています。他にも、現在の学校にあたる寺子屋や、江戸時代一般的だった家庭での出産の様子、指物(木工細工)職人の部屋なども見ることができます。2020年7月23日(木)

「江戸の娯楽 歌舞伎」

常設展で幅約20mの実物大で復元されているのが、当時の江戸の代表的な歌舞伎の芝居小屋・中村座です。江戸時代の人たちにとって人気の娯楽が歌舞伎でした。

常設展で幅約20mの実物大で復元されているのが、当時の江戸の代表的な歌舞伎の芝居小屋・中村座です。江戸時代の人たちにとって人気の娯楽が歌舞伎でした。屋根の上の「櫓(やぐら)」には中村座の座元、中村家の家紋が掲げられています。これは幕府に認められた証で名誉なことだったそうです。

江戸歌舞伎の代表的な演目の一つ「助六」が実物大の人形で展示されています。助六のポーズは、今の市川海老蔵さんの父、十二代目市川團十郎さんが指導して作られたものです。

2020年7月24日(金)

「江戸の賑わい 神田祭」

江戸三大祭りの一つ神田祭。現在は、神輿の練り歩きが有名ですが、江戸時代は山車(だし)が中心でした。神田祭は“天下祭り”とも言われ、大きな山車が連なりながら、江戸城に練りこんでいくのが、当時の江戸っ子の誇りでした。その山車を実物大で復元。全長8.6m、重さ約3t、金箔が施された彫刻や、煌びやかな獅子の装飾など贅が凝らされています。

江戸三大祭りの一つ神田祭。現在は、神輿の練り歩きが有名ですが、江戸時代は山車(だし)が中心でした。神田祭は“天下祭り”とも言われ、大きな山車が連なりながら、江戸城に練りこんでいくのが、当時の江戸っ子の誇りでした。その山車を実物大で復元。全長8.6m、重さ約3t、金箔が施された彫刻や、煌びやかな獅子の装飾など贅が凝らされています。明治以降、街には電線が張り巡らせられ、山車は通れなくなり次第に使われなくなりました。そして、関東大震災、東京大空襲などで焼失し、当時の山車は一基も残っていないそうです。

東京都江戸東京博物館

住所:墨田区横網1-4-1

電話:03-3626-9974

開館時間:午前9時30分〜午後5時30分

※入館は閉館の30分前まで

※入館時に検温・手指の消毒・マスク着用をお願いしています

休館日:月曜日(祝日または振替休日の場合は翌日)、年末年始

7月27日、8月3・31日は開館

常設展観覧料:一般600円 65歳以上300円

HP:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

■東京版新型コロナ見守りサービス

電話:03-5320-7930(戦略政策情報推進本部ICT戦略推進課)

HP:https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/ict/mimamori.html