|

|

2020年6月8日(月)

「食中毒予防の3原則」

去年全国で13,018人の食中毒患者が発生し、そのうち3人が亡くなっています。細菌やウイルスの食中毒予防には、「つけない」「ふやさない」「やっつける」の3原則が有効です。

去年全国で13,018人の食中毒患者が発生し、そのうち3人が亡くなっています。細菌やウイルスの食中毒予防には、「つけない」「ふやさない」「やっつける」の3原則が有効です。1つ目「つけない」のポイントは、ます調理前は石けんで手を洗うことです。さらに、生肉や魚を切った包丁やまな板は洗剤で洗い、使用後は熱湯をかけて殺菌します。

2つ目「ふやさない」のポイントは、買い物の際、肉や魚などから出るドリップが他の食品につかないようポリ袋で包み、保冷剤を入れたクーラーバッグですぐに持ち帰りましょう。持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管。庫内の冷気が回るように詰め過ぎないようにします。

3つ目「やっつける」は、肉や魚は中心部を75℃で1分間以上加熱することで菌を死滅させることができます。

2020年6月9日(火)

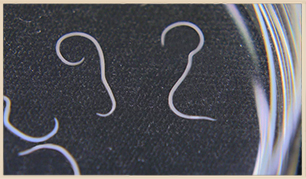

「アニサキスの食中毒予防」

アニサキスによる食中毒の報告件数は、去年328件、食中毒の原因第1位でした。

アニサキスによる食中毒の報告件数は、去年328件、食中毒の原因第1位でした。アニサキスは、サバやアジ、サケなど約160種の魚に寄生しています。生きたままのアニサキスを食べてしまうと激しい腹痛、吐き気、おう吐などの症状を引き起こします。

魚を生で食べる場合、アニサキスは魚の内臓などに寄生しているので、最初に内臓を取り除くことがポイントです。さらに内臓周りの筋肉(身の部分)を切り落とすことも効果があります。

また、アニサキスによる食中毒は「冷凍」と「加熱」で防ぐことができます。家庭の冷凍庫で48時間以上冷凍、もしくは60℃で1分以上加熱するとアニサキスは死滅します。

2020年6月10日(水)

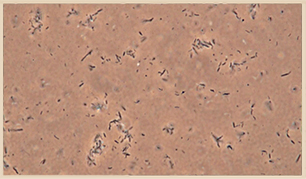

「カンピロバクターの食中毒予防」

去年発生した細菌性の食中毒は385件、そのうち286件がカンピロバクターによるものでした。

去年発生した細菌性の食中毒は385件、そのうち286件がカンピロバクターによるものでした。カンピロバクターは鶏や牛の胃腸の中にいる細菌で、カンピロバクターの食中毒は、鶏肉やレバーなどを生の状態や加熱不十分で食べると発症する可能性があります。下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こします。

予防のポイントは、「十分に加熱して食べること」。カンピロバクターは肉の中にも入り込んでしまう性質があり、表面だけの加熱やあぶっただけでは菌は死にません。中心部まで75℃で1分以上加熱し、しっかり火を通すことが必要です。

2020年6月11日(木)

「二次汚染の食中毒予防」

食中毒の原因の一つでもある、二次汚染。原材料などについていた食中毒の原因物質が、包丁やトングなどの調理器具を介して他の食品を汚染してしまう事で食中毒を引き起こします。

食中毒の原因の一つでもある、二次汚染。原材料などについていた食中毒の原因物質が、包丁やトングなどの調理器具を介して他の食品を汚染してしまう事で食中毒を引き起こします。二次汚染を防ぐには、生肉を焼いたトングや箸は野菜などに使いまわさないことです。調理時には、食材ごとにまな板や包丁などを変えることで二次汚染を防ぎます。まな板は使用後に洗剤を使って洗い、熱湯をかけて消毒をすると安全に使うことができるそうです。

買い物のときにも注意が必要です。肉や魚のドリップには、食中毒を引き起こす菌が含まれている場合があるので、持ち帰るときは、ポリ袋で二重に包み他の食材に菌がつかないようにしましょう。

2020年6月12日(金)

「カレーの食中毒予防」

作り置きすることの多いカレーやシチューなどの煮込み料理では、食中毒の原因となるウエルシュ菌に注意が必要です。

作り置きすることの多いカレーやシチューなどの煮込み料理では、食中毒の原因となるウエルシュ菌に注意が必要です。ウエルシュ菌は牛肉・鶏肉・魚に含まれていることが多く、料理が冷めていく40〜50℃で増殖する性質があります。しっかり加熱した後、すぐに食べれば問題ありませんが、料理が冷めていく過程で菌が増殖するので、それを食べてしまうと、約6〜15時間後に腹痛や下痢などの症状が起こります。また、ウエルシュ菌は酸素の少ないところで増える性質があり、酸素濃度の低い鍋の底部分では菌が活発に増殖します。

予防するためには、ウエルシュ菌の発育しやすい40〜50℃に長く保たないよう、冷める前になるべく早く食べること。また保存するときは小分けして冷蔵庫ですぐに冷却しましょう。再加熱する場合も十分に温め、菌が増えない間に食べることが大切です。

東京都健康安全研究センター

電話:03-3363-3231

HP:http://www.tokyo-eiken.go.jp