|

|

2020年1月6日(月)

「江戸押絵羽子板」

江戸時代から無病息災を願って女の子の初正月に贈る習慣が広がった羽子板。江戸押絵羽子板は東京都の伝統工芸品に指定されています。「むさしや豊山」の5代目野口豊生さんは、すべて手作業で押絵羽子板を作っています。下絵をもとに部分ごとに型紙を作り、その型紙と布の間に綿を入れて半立体の部品を作ります。もっとも重要な作業が顔です。白い顔料で仕上げた顔のパーツに目や鼻、口を描いていきます。目元は1mmずれても表情が変わってしまうので、慎重な作業が求められます。日本独特の文化なので、ぜひ実物を見てほしいと野口さんは言います。

江戸時代から無病息災を願って女の子の初正月に贈る習慣が広がった羽子板。江戸押絵羽子板は東京都の伝統工芸品に指定されています。「むさしや豊山」の5代目野口豊生さんは、すべて手作業で押絵羽子板を作っています。下絵をもとに部分ごとに型紙を作り、その型紙と布の間に綿を入れて半立体の部品を作ります。もっとも重要な作業が顔です。白い顔料で仕上げた顔のパーツに目や鼻、口を描いていきます。目元は1mmずれても表情が変わってしまうので、慎重な作業が求められます。日本独特の文化なので、ぜひ実物を見てほしいと野口さんは言います。むさしや豊山

住所:東京都墨田区石原1-28-3電話:03-3622-0262

HP:https://hagoita.co.jp/

2020年1月7日(火)

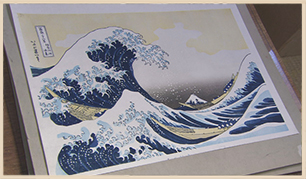

「江戸木版画」

江戸木版画は江戸時代に技法が確立された日本独自の多色刷り木版画で、東京都の伝統工芸品に指定されています。

江戸木版画は江戸時代に技法が確立された日本独自の多色刷り木版画で、東京都の伝統工芸品に指定されています。その技を現代に継承する高橋工房の摺師、早田憲康さんはキャリア7年。使う絵具は江戸当時の色をほぼ忠実に再現しています。摺りの工程の中で腕の見せ所がぼかしのテクニックです。版木に水を加え、絵の具をのせ、さらにのりを加えブラシを使い、ぼかしのグラデーションを作ります。こちらの工房では定番の浮世絵から、現代ならではの絵柄なども取り扱っています。

高橋工房

住所:東京都文京区水道2-4-19電話:03-3814-2801

HP:https://takahashi-kobo.com/

2020年1月8日(水)

「東京銀器」

東京銀器は江戸時代から伝えられてきた金属工芸品で、東京都の伝統工芸品に指定されています。その技術を受け継ぎ、現代に継承する韮澤竜興さんは東京銀器の職人です。

東京銀器は江戸時代から伝えられてきた金属工芸品で、東京都の伝統工芸品に指定されています。その技術を受け継ぎ、現代に継承する韮澤竜興さんは東京銀器の職人です。丸い平らな純銀の板を当金(あてがね)にのせ、鍛金(たんきん)という技法で木槌や金槌で叩いて形を作っていきます。銀は叩くと硬くなるので、熱を加えやわらかくする「焼きなまし」と鍛金を繰り返し形を作っていきます。器の形が出来たところで、表面に模様がついた金鎚で文様をつけて最後に磨いて完成させます。

森銀器製作所

住所:東京都台東区東上野2-5-12電話:03-3833-8821

HP:https://moriginki.co.jp/company/

2020年1月9日(木)

「江戸簾」

竹、葦、ゴギョウなど天然の素材を使って作られる東京都伝統工芸品の江戸簾(えどすだれ)は簾の他、屏風や手軽に使えるランチョンマット、コースターなど様々な製品になっています。明治初期から続く田中製簾所の5代目田中耕太朗さんは東京都伝統工芸士。

竹、葦、ゴギョウなど天然の素材を使って作られる東京都伝統工芸品の江戸簾(えどすだれ)は簾の他、屏風や手軽に使えるランチョンマット、コースターなど様々な製品になっています。明治初期から続く田中製簾所の5代目田中耕太朗さんは東京都伝統工芸士。江戸簾作りには、桁(けた)と呼ばれる台と投げ玉という道具を使います。桁の上に竹などの材料を置き、糸の付いた投げ玉を投げ1本1本編んでいきます。編みあがった簾は木材の香りが堪能でき、見た目も美しい仕上がりになります。

田中製簾所

住所:東京都台東区千束1-18-6電話:03-3873-4653

HP:http://www.handicrafts.co.jp/

2020年1月10日(金)

「江戸指物」

東京都伝統工芸品の江戸指物は、金属の釘を一切使わず、木の接合部の加工だけで板を組み合わせて、家具や雑貨など木工品を作ります。江戸指物一筋50年の大ベテラン・根本一徳さんは東京都伝統工芸士です。材料となる木の木目を生かし、板と板を組み合わせる部分に「ほぞ」と呼ばれる溝を彫り、カンナやノミなどの道具を使いコンマ数mmの調整を行っていきます。

東京都伝統工芸品の江戸指物は、金属の釘を一切使わず、木の接合部の加工だけで板を組み合わせて、家具や雑貨など木工品を作ります。江戸指物一筋50年の大ベテラン・根本一徳さんは東京都伝統工芸士です。材料となる木の木目を生かし、板と板を組み合わせる部分に「ほぞ」と呼ばれる溝を彫り、カンナやノミなどの道具を使いコンマ数mmの調整を行っていきます。ぴたりと組み合わさってできた完成品は驚きの精度を誇ります。

根本和家具製作所

住所:東京都荒川区東日暮里2-44-10電話:03-3801-4676

HP:http://edosashimono.com/

第63回東京都伝統工芸品展

電話:03-5320-4659(東京都産業労働局商工部経営支援課)

開催日時:1月9日(木)〜13日(月・祝) 午前10時〜午後8時

(10・11日は午後8時30分、13日は午後6時まで)

会場:新宿高島屋11階 催会場

HP:http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/12/05/06.html