|

|

2018年11月19日(月)

「前川國男邸」

江戸東京たてもの園には、江戸から昭和にかけて建てられた30棟の建物が移築・復元されています。前川國男邸は、建築家・前川國男が設計し1942(昭和17)年、品川区上大崎に建てられた住宅です。合理的な造形理念に基づくモダニズム建築の様式を表現したことが高く評価されています。

江戸東京たてもの園には、江戸から昭和にかけて建てられた30棟の建物が移築・復元されています。前川國男邸は、建築家・前川國男が設計し1942(昭和17)年、品川区上大崎に建てられた住宅です。合理的な造形理念に基づくモダニズム建築の様式を表現したことが高く評価されています。居間は天井近くまである大きなガラス窓が特徴で、窓から入る日差しから季節の移ろいや時間の経過が感じられます。また、建築された昭和17年は戦時中で建築資材が不足していたため、窓のレールは鉄ではなく木を代用しています。当時は住宅の延床面積の制限もあったため、居間の上部をロフトにし吹き抜けにすることで豊かな空間を作り出しています。

2018年11月20日(火)

「三井八郎右衞門邸」

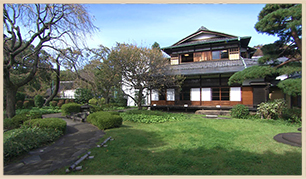

江戸東京たてもの園にある三井八郎右衞門邸。1952(昭和27)年、港区西麻布に、第11代三井総領家当主・三井八郎右衞門高公によって建てられた邸宅です。当時は戦後で物資不足だったため、京都や神奈川などにあった三井家の施設から建築資材を集めて建てられました。客間と食堂は、京都にあった油小路三井邸の奥書院の一部が移築されました。畳の上にじゅうたんを敷き、椅子とテーブルを置く和洋折衷の生活様式を見ることができます。また2階の廊下の天井には、クリスタルガラス製の高さ約140cmのシャンデリアがあるなど、旧財閥の上流階層の暮らしがうかがえる貴重な建物です。

江戸東京たてもの園にある三井八郎右衞門邸。1952(昭和27)年、港区西麻布に、第11代三井総領家当主・三井八郎右衞門高公によって建てられた邸宅です。当時は戦後で物資不足だったため、京都や神奈川などにあった三井家の施設から建築資材を集めて建てられました。客間と食堂は、京都にあった油小路三井邸の奥書院の一部が移築されました。畳の上にじゅうたんを敷き、椅子とテーブルを置く和洋折衷の生活様式を見ることができます。また2階の廊下の天井には、クリスタルガラス製の高さ約140cmのシャンデリアがあるなど、旧財閥の上流階層の暮らしがうかがえる貴重な建物です。

2018年11月21日(水)

「昭和の看板建築」

江戸東京たてもの園にある“看板建築”と呼ばれる建物を紹介。

江戸東京たてもの園にある“看板建築”と呼ばれる建物を紹介。“看板建築”は、一枚の看板のように建物の前面が軒の出のない平坦なつくりで、タイルや銅板を貼り燃えにくい工夫がされています。1923(大正12)年に起きた関東大震災後、防火対策を図って誕生したといわれています。花市生花店は、1927(昭和2)年に千代田区神田淡路町に建てられました。建物の前面には、生花店らしく花のレリーフや蝶のモチーフが装飾されています。生活用品を扱う荒物屋の丸二商店は、昭和初期に千代田区神田神保町に建てられました。建物の前面が、青海波や網代などの伝統的な文様が銅板で貼り分けされています。

文具店の武居三省堂は、1927(昭和2)年に千代田区神田須田町に建てられました。建物の前面は、タイル張りで「武居」の文字が入った落款が装飾されています。

2018年11月22日(木)

「田園調布の家」

江戸東京たてもの園にある田園調布の家(大川邸)。1925(大正14)年、鉄道省の土木技師だった大川栄さんが大田区田園調布に建てた住宅です。当時の田園調布は、郊外住宅地として人気で、大学教授や医師などが購入していたそうです。外観は、クリーム色の外壁で瓦葺き。間取りは、居間に隣接して食堂・寝室・書斎が配置された“居間中心型”になっています。居間が家族団らんの場であり、家族が集まる場所になるように設計されています。台所は当時まだ珍しかった、立って調理ができるつくりになっていて、主婦の使いやすさの理想を体現しています。大正初期に古い生活全体を見直そうという運動が起こり、田園調布の家(大川邸)には椅子とテーブルの生活や、家族団らんの場をつくるといった、理想が詰め込まれています。

江戸東京たてもの園にある田園調布の家(大川邸)。1925(大正14)年、鉄道省の土木技師だった大川栄さんが大田区田園調布に建てた住宅です。当時の田園調布は、郊外住宅地として人気で、大学教授や医師などが購入していたそうです。外観は、クリーム色の外壁で瓦葺き。間取りは、居間に隣接して食堂・寝室・書斎が配置された“居間中心型”になっています。居間が家族団らんの場であり、家族が集まる場所になるように設計されています。台所は当時まだ珍しかった、立って調理ができるつくりになっていて、主婦の使いやすさの理想を体現しています。大正初期に古い生活全体を見直そうという運動が起こり、田園調布の家(大川邸)には椅子とテーブルの生活や、家族団らんの場をつくるといった、理想が詰め込まれています。2018年11月23日(金)

「万徳旅館」

江戸東京たてもの園にある万徳旅館は、江戸末期から明治初期にかけて青梅市西分町の青梅街道沿いに建てられていた旅館。1993(平成5)年頃まで営業され、御嶽講の参拝者や富山の薬売りなどの行商人が利用していたそうです。外観は造られた当時の姿を復元しています。室内は、昭和25年頃の様子を再現。帳場の対面には、“おかって”があり、地のものを使った煮物料理などがふるまわれていたそうです。客室は、1階に1部屋、2階に3部屋あります。今なお江戸時代の旅籠(はたご)の面影をとどめている貴重な建物です。

江戸東京たてもの園にある万徳旅館は、江戸末期から明治初期にかけて青梅市西分町の青梅街道沿いに建てられていた旅館。1993(平成5)年頃まで営業され、御嶽講の参拝者や富山の薬売りなどの行商人が利用していたそうです。外観は造られた当時の姿を復元しています。室内は、昭和25年頃の様子を再現。帳場の対面には、“おかって”があり、地のものを使った煮物料理などがふるまわれていたそうです。客室は、1階に1部屋、2階に3部屋あります。今なお江戸時代の旅籠(はたご)の面影をとどめている貴重な建物です。江戸東京たてもの園

住所:東京都小金井市桜町3-7-1(都立小金井公園内)

電話:042-388-3300

開園時間:午前9時30分〜午後4時30分(4〜9月は午後5時30分まで)

※入園は閉園の30分前まで

休園日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始

観覧料:一般400円、65歳以上200円

HP:http://tatemonoen.jp/

紅葉とたてもののライトアップ

11月23日(金・祝)〜25日(日)午後4時30分〜午後8時 ※入園は午後7時30分まで