|

|

2018年8月27日(月)

「大地震の揺れを体験」

池袋防災館は地震、火事など災害時にどう身を守るか、体験しながら学べる教育施設です。

池袋防災館は地震、火事など災害時にどう身を守るか、体験しながら学べる教育施設です。地震コーナーでは、関東大震災、阪神淡路大震災、新潟県中越地震など過去の大きな地震の揺れを再現し体験できるようになっています。今回は東日本大震災を再現した震度7の激しい揺れを体験しました。

地震発生時は、揺れを感じたら周囲に知らせ、テーブルの下に入り、身の安全を確保することが大切です。

もしも就寝時に地震が起きた場合は、布団や枕で頭部を守り、揺れが収まるのを待ちましょう。

池袋防災館

住所:東京都豊島区西池袋2-37-8開館時間:午前9時〜午後5時

(金曜は午後9時まで)

休館日:火・第3水曜(祝日の場合は翌日)

電話:03-3590-6565

HP:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-ikbskan

夜の防災館

金曜 午後5時〜6時40分/午後7時〜8時40分

2018年8月28日(火)

「親子の防災」

親子の防災について学びます。

親子の防災について学びます。家庭の防災に詳しいママプラグ アクティブ防災事業 副代表の宮丸みゆきさんにお話を聞きました。

防災バッグは、がれきの中を歩いても大丈夫な大きさで、家族一人に一つ。歩けるようになったら子ども用も用意しましょう。

子どもとはぐれてしまう場合に備えて、子ども用の防災バッグには氏名や住所、持病や服用薬、保護者の連絡先などが書かれたパーソナルカードと、家族写真を入れることが大切だそうです。

また、上からの衝撃に強い防災用のヘルメットも備えるようにしましょう。

何よりも一番重要なのは、防災について家族や子どもと話し実践することです、と宮丸さんは強調しました。

ママプラグ

住所:東京都渋谷区渋谷3-5-16 2階HP:http://web-mamaplug.com

2018年8月29日(水)

「防災公園」

代々木公園は広さ約54万平方メートルの都立公園。

代々木公園は広さ約54万平方メートルの都立公園。災害時には「避難場所」や「救助活動の拠点」となる防災公園の役割を担い、支援救助部隊の活動拠点になる大規模救出救助活動拠点候補地になっています。

園内には、ソーラー照明灯や応急給水槽があり、避難者が集まると想定されている広大な中央広場には、かまどベンチなど避難生活に役立つ設備が備えられています。

中でも、園内8カ所のトイレは、耐震性の貯留槽を備えた常設型防災トイレのため、被災時でも個室で使用することができます。

代々木公園

住所:東京都渋谷区代々木神園町、神南2丁目電話:03-3469-6081(代々木公園サービスセンター)

HP:https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index039.html

2018年8月30日(木)

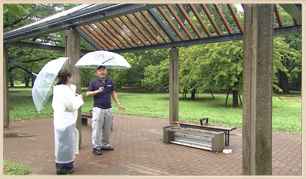

「そなエリア東京」

そなエリア東京は、地震について学べる防災体験学習施設です。南関東での大規模な災害発生時には、国の緊急災害現地対策本部が設置される場所でもあります。

そなエリア東京は、地震について学べる防災体験学習施設です。南関東での大規模な災害発生時には、国の緊急災害現地対策本部が設置される場所でもあります。防災体験学習ツアー「東京直下72h TOUR」では、被害を受けた街のジオラマの中を進み、タブレット端末を使い設問に答えていき、地震発生時に避難する道中での身の守り方などを学習できます。

その他にも、避難生活の様子やその際に必要な設備と使い方、新聞紙でコップを作るなど被災後の生活に役立つ情報を学ぶこともできます。被災に備えるだけではなく被災後の事も考えることが大切なのです。

そなエリア東京

住所:東京都江東区有明3-8-35 東京臨海広域防災公園内電話:03-3529-2180(東京臨海広域防災公園管理センター)

開館時間:午前9時30分〜午後5時

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)

HP:http://www.tokyorinkai-koen.jp/sonaarea/

2018年8月31日(金)

「地域で備える」

東京都住宅供給公社 興野町(おきのちょう)住宅自治会は、27棟466世帯、半数が65歳以上です。

東京都住宅供給公社 興野町(おきのちょう)住宅自治会は、27棟466世帯、半数が65歳以上です。東日本大震災を機に防災について取り組み、自治会運営に協力する「世話人」を中心に、防災訓練の実施や災害時の連絡体制を整えました。

防災訓練は年4回、60kgの手づくりの人形を担架で搬送する訓練などを行っています。防災倉庫には、災害時に連絡を取るための無線トランシーバーや消火活動を行うスタンドパイプなどを備えています。さらに、消火栓の場所や危険箇所を知らせる、独自に作成した防災マップを住民に配布する取り組みも行っています。