|

|

2014年5月5日(月)

「徳川家の菩提寺 増上寺(1)」

1393年に創建され、1590年に家康により徳川家の菩提寺となった増上寺。

1393年に創建され、1590年に家康により徳川家の菩提寺となった増上寺。国の重要文化財に指定される三解脱門は、“むさぼり”“いかり”“おろかさ”の3つの煩悩を解脱できる門と言われています。通常は非公開の三解脱門の2階には、東京都の有形文化財に指定される釈迦三尊像と十六羅漢像が安置されています。また1974年に再建された本堂には、室町期に作られ東京都の有形文化財に指定される、阿弥陀如来座像が鎮座しています。

浄土宗 大本山 増上寺

住所:東京都港区芝公園4-7-35電話:03-3432-1431

HP:http://www.zojoji.or.jp/

三解脱門(国指定重要文化財) ※2階は非公開

釈迦三尊像(東京都指定有形文化財) ※非公開

木像十六羅漢像(東京都指定有形文化財) ※非公開

木像阿弥陀如来坐像(東京都指定有形文化財)

2014年5月6日(火)

「徳川家の菩提寺 増上寺(2)」

増上寺境内に徳川幕府の助成により建立され、東京都の有形文化財に指定される経蔵。内部には家康から寄進された宋版、元版、高麗版の大蔵経が収められていた輪蔵があり、一回転回すと大蔵経を読んだ功徳があると言われています。

増上寺境内に徳川幕府の助成により建立され、東京都の有形文化財に指定される経蔵。内部には家康から寄進された宋版、元版、高麗版の大蔵経が収められていた輪蔵があり、一回転回すと大蔵経を読んだ功徳があると言われています。徳川将軍家墓所には2代将軍秀忠とお江夫妻や14代将軍家茂と皇女和宮夫妻など、38人が埋葬されています。また関東三大名鐘の一つとして親しまれた鐘は、遠く木更津まで聞こえていたとも言われています。

浄土宗 大本山 増上寺

住所:東京都港区芝公園4-7-35電話:03-3432-1431

HP:http://www.zojoji.or.jp/

経蔵(東京都指定有形文化財)

一般公開:5月15日(木)午前10時〜午後3時 ※雨天中止

徳川将軍家墓所

公開日時:土・日曜、祝日 午前10時〜午後4時

拝観料:500円 ※5月15日(木)は特別公開のため無料

2014年5月7日(水)

「大名に愛された和時計」

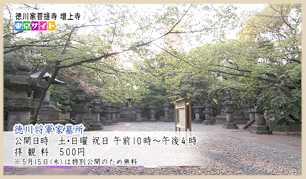

江戸時代に西洋の機械式時計にならって作られた日本独自の時計、和時計。

江戸時代に西洋の機械式時計にならって作られた日本独自の時計、和時計。火の見櫓のような形の台に載せた櫓時計は、最も初期の和時計の一つ。吊り下げた錘が下がっていくことで歯車が回り、針が動く仕組みです。当時は日の出と日の入りを基準に、季節によって昼と夜の時間の長さが変わる不定時法を用いていたため、天秤の錘の位置を変えて進む速度を調整していました。他にも枕時計や印籠時計など、和時計には様々な種類のものがあります。

大名時計博物館

住所:東京都台東区谷中2-1-27電話:03-3821-6913

営業時間:午前10時〜午後4時

休館日:月曜

入館料:300円

2014年5月8日(木)

「伝承される江戸のおもちゃ」

浅草仲見世にある江戸末期創業の江戸趣味小玩具・助六。江戸のおもちゃは幕府の贅沢禁止令により、小さくて精巧な江戸趣味の小玩具へと変化したと言われています。

浅草仲見世にある江戸末期創業の江戸趣味小玩具・助六。江戸のおもちゃは幕府の贅沢禁止令により、小さくて精巧な江戸趣味の小玩具へと変化したと言われています。ざる犬はざるを被った犬の上に傘を重ねて“重ね重ね健康に”、招き河童は人を水の中に引きずり込むと言われる河童の習性から“商売繁盛”、“苦労知らず”“福が来る”などと言われる赤ふくろうは、病気になってもすぐ回復するようにと起き上がりこぼしになっています。

江戸趣味小玩具 助六

住所:東京都台東区浅草2-3-1電話:03-3844-0577

営業時間:午前10時〜午後6時

HP:http://www.asakusa-nakamise.jp/store/pop.php?sid=95

2014年5月9日(金)

「江戸っ子最大の娯楽 歌舞伎」

江戸東京博物館には江戸の町が再現されていて、当時の人々の暮らしを感じ取ることが出来ます。

江戸東京博物館には江戸の町が再現されていて、当時の人々の暮らしを感じ取ることが出来ます。芝居小屋・中村座は19世紀の初めに現在の人形町で興行していた当時の建物正面部分が、原寸大で復元されています。江戸歌舞伎は武士や庶民が一緒になって楽しめる、江戸っ子最大の娯楽だったと言われています。その代表的な演目が助六。助六自身が江戸っ子を体現していると言われ、助六をまねて粋がって歩く人たちもいたそうです。

江戸東京博物館

住所:東京都墨田区横網1-4-1電話:03-3626-9974

営業時間:午前9時30分〜午後5時30分(土曜は午後7時30分)

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)

※但し5月12日(月)、19日(月)は開館

常設展観覧料:一般600円、65歳以上300円

HP:http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/