岐阜・下呂市

〜 親父ひとりの薪窯工房 〜

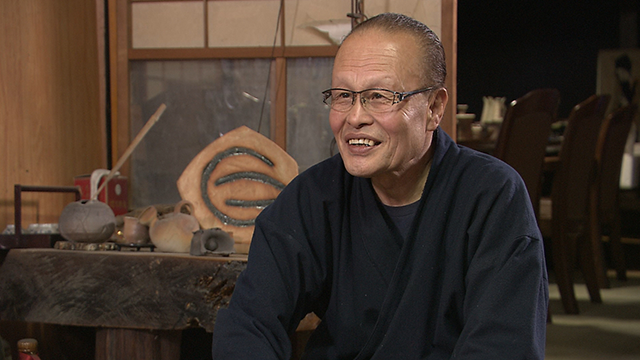

舞台は温泉地で知られる岐阜県下呂市。50歳を過ぎてから陶芸に魅せられ、趣味の工房「山おやじ」を構え、愛犬・ラッキー(14歳)とともに山里暮らしを楽しんでいる、長谷川廣行さん(66歳)が主人公です。

岐阜県美濃加茂市出身で自動車の板金工をしていた廣行さん。趣味は渓流釣り。若い頃は車で寝泊まりしながら釣りを楽しんでいた廣行さんでしたが、50代になると釣り場の近くにセカンドハウスが欲しくなり、53歳の時に下呂市の山間の集落に古民家を購入しました。それからは週末になると釣り仲間が集まるようになり、手料理でもてなしていた廣行さん。仲間に料理を褒められ、今度は料理を盛り付ける器にも凝り出し、自分でも器を作りたいと58歳で陶芸を習い始め、遂には陶芸用の薪窯(まきがま)も自分で作ってしまいました。そして窯の完成を機に自動車板金工を引退。山里で趣味の陶芸を楽しみたいと、2013年に下呂市で単身生活を始めました。

愛犬と山里で暮らす、廣行さんの日常と仲間たちとの触れ合いを紹介します。

工房を始めて4年。廣行さんがこれまで作った作品は4千個を超えます。あくまで陶芸は趣味なので作品は溜まる一方ですが、たまに工房を覗きに来た人などにプレゼントしています。ロクロを設置した陶芸部屋は、かつて養蚕に使われていたという自宅の2階。今では陶芸を習いたいという人が集まるようになりました。体験料は、使った土代とロクロの使用料100円のみ。廣行さんの指導の元、色んな方が陶芸を楽しんでいます。

廣行さんの陶芸は、釉薬(ゆうやく)の代わりに食塩を使う「塩釉(えんゆう)焼き」と呼ばれるドイツで生まれた技法です。塩は熱くなった窯の中に直接撒いたり、作品に直接塗ったりと、やりかたは色々ありますが、窯が高温になることで塩の蒸気が発生し、作品の表面がガラス状の被膜で覆われることから液体に強く、ドイツではビールジョッキなどが多く作られました。日本には1950年代に伝わったと言われています。

作品は土が乾いたら塩を塗り、再び2週間ほど乾燥させてから薪窯に入れます。窯を焚くのは2ヵ月に1度。松の木を燃やし、1100度を超える高温で33時間ほど焼きます。「陶芸仲間が集まる2カ月に1度の窯焚きはお祭り!薪窯は火の加減などで想像を超える表情の作品が生まれる」と、廣行さんは塩釉焼きの魅力を熱く語ります。

妻の美知子さんは仕事があるため岐阜県可児市の自宅で暮らしています。1人暮らしの廣行さんの相棒が愛犬・ラッキーです。美知子さんとは離れて暮らしていますが、「お互いに今の距離感が一番良い。今は毎日がとても楽しい」と廣行さんは言います。今日も山里でラッキーと散歩を楽しむ廣行さんです。

下呂温泉観光協会

飛騨川沿いを中心に50軒余りの温泉宿が建ち並ぶ下呂温泉は、千年以上の歴史を誇ります。温泉街のあちらこちらには無料の足湯もあります。

毎週土曜日には冬の花火を楽しむことが出来ます。

電話番号:0576-24-1000

問い合わせ:午前8時30分〜午後5時15分

「下呂温泉冬花火」

3月25日まで毎週土曜日開催

工房 山おやじ

下呂市馬瀬の「美輝の里 ホテル美輝」で廣行さんの作品展が開催中です。

塩釉焼きに興味がある方ぜひお越しください。

美輝の里 ホテル美輝

電話番号:0576-47-2641

「工房 山おやじ」陶芸展 3月15日まで開催