担当者

-

- Reported by

渡辺瑠海

アナウンサーの仕事と聞いて

みなさんはどんな仕事が思い浮かぶでしょうか?

報道・情報番組の司会進行やスポーツ選手へのインタビュー、現場からのリポートなど

“顔が見える”仕事を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

今回お伝えしたいのは、顔が見えない仕事

顔が見えないからこそなかなか知ることがないナレーションという仕事について

今回はテレビ朝日アナウンス部で

ナレーションといえばこの人たち!という3人に話を聞いていきます!

とその前に、ナレーション収録がどんな場所で行われているのか

少しご紹介したいと思います。

こちらがナレーションブースです!

場所によって多少仕様は異なります。

収録する時にはしっかり扉を閉めて防音!

ヘッドフォンを装着し、座ってみるとこんな感じです。

細かく見ていくと……

目の前にあるのが皆さんご存知の「マイク」。

モニターが見えるかなどを確認して位置を調整します。

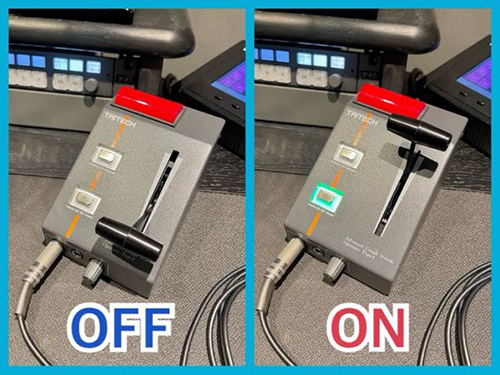

私の手元にあるのが「カフ」です。

このカフを操作することでマイクのオンとオフを切り替えることができます。

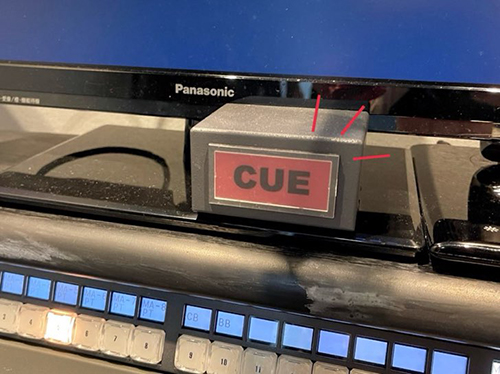

そしてモニター近くにあるこの「キューランプ」。

CUEは日本語できっかけや合図という意味がありますが、

別部屋にいるスタッフがこれを操作し光らせることで

私たちに原稿を読み始めるタイミングを知らせてくれるのです。

じゃあ別部屋にいるスタッフとのやりとりは音声のみ?と思われるかもしれませんが

実はこのブースにはこんなものがあるのです。

これです。これこれ。

これは……。

そう!小型のカメラ!

すぐ横に番組スタッフらがいるスタジオがあり

ガラス越しにお互いの顔を見ることができるブースもありますが

このようにお互いの顔が見えない仕様のブースには

カメラが設置されている場合もあるんですよ。

以上、簡単ですがナレーションブースの紹介でした!

お待たせしました!

ここからはナレーションについてアナウンサーに聞いていきますよ!

過去のナレーション担当番組

現在のナレーション担当番組

まずは田畑祐一アナウンサーから!

田畑アナの思い出に残っているナレーション、教えてください!

ニュースステーション(現 報道ステーション)がスタートした頃、

売りの一つが「どこよりも早いプロ野球の結果速報」でした。

当時は各球場にワンボックスカーを改造した編集車を持ち込み、

数イニング毎に数台のカメラが撮影したテープを回収し、

編集車の中では編集マンがディレクターの指示した映像をピックアップして繋ぎ、

ディレクターは同時に与えられた尺(放送時間)に合わせて原稿を書き、

そして編集車の中で私たちが映像に合わせて原稿を読み、収録。

更にそこから出来上がった映像を局に送信しなければならず、

文字通り「秒を争う」作業でした。

当時は今のようにデジタルでの録音ではなく、

テープを使ったアナログの時代でしたから、

ミスをしたところから録り直しという作業が出来ず、

途中でミスしたら最初から録り直さなければならず、

その緊張感の中での作業で技術的にも精神的にも(笑)

かなり鍛えられたナレーションでした。

ミスをしたら最初から録り直し!?

そんな時代があったんですね……。

このナレーションは想像するだけでドキドキ。

手に汗握ります……。

そんな中どんなことを意識して収録に臨んでいたんでしょうか?

試合の流れに合わせた抑揚。

映像を際立たせるリズム。

そしてスポーツに欠かせないスピードと迫力。

そしてノーミスで読み切らなければならない緊張感。

僅か1~2分の中にその全てを注ぎ込む訳ですから、

陸上競技でいえば100m走のようなイメージなんでしょうか。

ただし、スポーツニュースですから特別に変化を付けることはなく、

ひたすら前を向いて全力疾走するだけでした。

これがバラエティーですとずいぶん勝手も違ってきて、

声色を使ったり、大げさな表現をしたり、

あの手この手で番組の面白さをサポートする工夫をします。

反対に情報、報道番組であればなるべく個人の色を排し、

客観的に中立性を守り、事実のみを正確に伝えることに注力します。

あらゆるジャンルのナレーションを担当してきましたが、

考えるのは常に「視聴者に最もわかりやすく番組を伝えるためにどんな工夫が出来るのか」という事でした。

緊張が付きまとう収録でも視聴者のことを第一に考えること。

収録時の状況や目の前の原稿にいっぱいいっぱいにならず

私も常に心掛けられるようになりたいです。

最後に田畑アナが思うナレーションの魅力を教えてください!

ナレーションにしろ実況にしろ、普段のお喋りにしろ、

「話す」という行為は、自分が相手に何かを伝えたい情報があって、

それを「言葉」という道具を使って相手に理解してもらう行為です。

当たり前のことですが、目的は「相手に理解してもらう」こと。

そういう意味では話すという行為全てに於いて

その目的を達成するためのベストを尽くそうと考えています。

何より大切なのは情報を伝える相手を想像すること。

受け手にとって一番理解しやすい声色、ボリューム、テンポなどを考えながら

言葉を発して行きます。

その中で「ナレーション」という作業は、自分が考えた文章ではなく、

ディレクターや作家さんが書いた文章に命を吹き込む作業になります。

それだけに難しいのは、作り手の意図を正確に自分の中で音声に変換して

ナレーションとして表現することです。

現在は、地上波のレギュラーで「ワールドプロレスリング」のナレーションを担当していますが、

番組全体でプロレスの迫力を伝える努力をしています。

また一方で、CSテレ朝チャンネルで放送している「フィギペディア」。

これはフィギュアスケートファンに向けた

「華麗で優雅」な雰囲気を醸し出したつもりです。

それぞれの番組に合った表現の工夫を聞き比べていただけると良くわかると思います。

言ってみればナレーションは番組をより面白く、

分かりやすく視聴者に伝えるための案内役です。

「想像力」と「表現力」の二つをフル稼働し、

自分の持っているありとあらゆるテクニックを総動員したナレーションが

視聴者にしっかりと届いたときは、快感さえ覚えます。

新人の頃、田畑アナのナレーションを聴いて表現の幅に驚かされました。

「想像力」と「表現力」。

そして想像したことを表現するためにはやはり技術も必要ですね。

私もまだまだ精進しなくては……!

続いて久保田直子アナウンサー!

過去のナレーション担当番組

現在のナレーション担当番組

久保田アナ、思い出に残っているナレーション収録を教えてください。

若手の頃担当していたGET SPORTSのナレーションです。私の原点!

声をのせる際、ディレクターさん・音効さん・編集マンさん、、

関わる皆さんからの沢山のアドバイスで鍛えてもらいました。

「久保田、今の場面にその声と読み方で合ってるかな?」

「もう一度お願いします~!!」

こんな風に時間がない中でも、

納得いくまで何度も何度も撮りなおしをさせてくれたのです。

この丁寧で真剣な時間が私の土台を作ってくれました。

久保田アナの原点……!

収録の際はどんなことを意識して臨んでいたんでしょうか?

VTRはスタッフの皆が時間をかけ丁寧に取材・編集した「作品」。

映像だけでも伝わるところに、声が入る。

だからなるべく邪魔しないように、内容と音楽に溶け込むように。

これを意識していました。

そして何より大事にしてきたのは、技術で読むより「心で感じる事」。

私の軸はこれに尽きます。

そこに……2017年、担当番組「食ノ音色」との出会いがありました。

ここではナレーションではく「語り」。

普段の自分と境界のない、自然なしゃべりで家族の美味しい時間をお伝えする。

それには、普段自分の心がどれだけ動いているかが直結するなと感じています。

う~ん、味わい深い!

自然なしゃべりをしようと思っても

ブースに入っていざ原稿を前にすると

どうしてもかしこまってしまうのが私の悩みです……。

心で感じる事。意識してみます!

久保田アナはナレーションの魅力はどんなところにあると感じていますか?

聞いてくれてありがとう、魅力を言いたい!

無限の自由があって、正解はないところ!

リハーサルをせず、目の前に出てくる内容と音楽に瞬時に向き合う一発撮りが好き、しびれます!

その度に自分の成長と課題を感じる事ができる、味わい深い仕事。大好きです!

技術があるから良いとは限らず……。

若手が読む粗削りだけど素直なナレーションに心打たれる事もあり、

真っすぐに向き合う事の大切さを感じます。

声の質、感じる心、持てる技術は年々変化していきます。

出せなくなった、ハリのある瑞々しい声を懐かしく感じる事もありますが、

今の自分だから生み出せるものがあると信じています!

今の自分にしかできないナレーションですか……!

過去の自分のナレーションを聴くと

もっとこうしたかったと反省点ばかりでてきてしまいますが

いいところにも目を向け過去の自分から学んでみようと思えました!

自分で正解を作ろうとせずトライし続けます。

最後は萩野志保子アナウンサー!

過去のナレーション担当番組

現在のナレーション担当番組

これまで数多くのナレーションを担当してきた萩野アナ……。

思い出に残っているナレーションはありますか?

先日、初めてゴールデン帯でOAされた「100歳に聞く!」と、

毎週土曜日放送の「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」の収録です。

なぜこの2つの番組なのでしょうか?

「100歳に聞く!」という番組の誕生は、そもそも20代の社員、小杉Dの企画で、

御祖父様から聞いたエピソードに打たれた経験が発案のきっかけとなったそう。

「お願いランキングpresentsそだてれび」内での放送から

昨年7、8月の特番を経ての今回、

初めてのゴールデン帯の90分スペシャルでした。

「博士ちゃん」も今や多くの方に知って頂く土曜日の番組ですが、

社員である米田Dの企画で誕生し、お昼の特番を経て今に至ります。

どちらも、発案者諸氏にとってみれば

自身が生み出した子どものような存在の「番組作品」。

育てて育てて大きくする過程は、

我々には想像がつかないアイディアと仕事の積み重ねに違いなく、

そんな発案の最初にナレーターとして呼んでいただけたこと、

番組が育ちゴールデン帯の放送になっても尚、任せてもらえたことは、

喜ばしい気持ちと同時に、仕事でより多く返したいという緊張感が常にあります。

ディレクターが萩野アナに対して

全幅の信頼を寄せていることがわかるエピソードですね……!

そして番組の発案者であるディレクターと同じくらい

萩野アナが両番組をとても大切にしていることが伝わってきます。

そんな萩野アナが考えるナレーションの魅力とは……?

最初はともすれば無音の映像であっても、

ナレーションを入れることで、

見る方を惹きこみ目が離せなくなるものに変化させることができる仕事、

それが理想なのかと思っています。(あくまで道半ばですが)

同時に、ナレーターひとりでどうこうできることはあり得ません。

企画する人、出演する人、演出する人、編集する人、統括する人、ミキサーさん、

が作った作品の最後に携わる仕事であるだけに、

いかに総合的に望まれるエッセンスを注げるかにかかっているともいえます。

たいてい時間は潤沢にはありません。

納期に向けて慌ただしい中、自分に課しているのはファーストテイク。

録り始めたら一発勝負、どんな長回しでも。がモットーといえばそれです。

収録終わりに制作チームとのハイタッチがかなった瞬間は大きな喜びです。

番組に関わる多くの人が繋いできたバトンを受け取り

映像をさらにクオリティの高いものにすべくナレーションを入れることが私たちの仕事。

もともと期待に応えたい、よりいいものにしたいというプレッシャーがあるにも関わらず、

さらにファーストテイクを自身に課す……。これぞプロですね……。

技術はもちろんのこと、萩野アナが番組スタッフに信頼される理由がわかります。

顔が見えないからこそ、なかなか知られていないナレーションという仕事について

アナウンサーたちに話を聞いてみましたがいかがでしたか?

ナレーションの魅力が少しでも多くの方に届いていたら嬉しいです。

先輩たちの話を聞いていたら

私もナレーションがしたい!とうずうずしてきました。

さて、最後になりますが

今回で新人の頃から担当してきたアナウンス部ch.を卒業します。

締め切りに追われ、時には眠い目をこすりながら執筆することもありましたが

自分の興味があることを記事にする時間は毎回充実していました。

協力してくれたアナウンス部員やスタッフ、

読んでくださったみなさんに感謝しています。

これまでありがとうございました!