|

2005年1月8日(土)放送 神奈川県鎌倉市・川邊邸 -絶景!海一望 鎌倉 竹の庵- |

|

| 1999年11月完成 敷地面積 299平米(90坪) 建築面積 94平米(28坪) 延床面積 145平米(44坪) RC造地階+鉄骨造2階建て |

| 川邊 りえこ | ||||||||||||||||||

|

日本雅藝倶楽部/にっぽんや工房 主宰 書道家(号 皐王) 神奈川県生まれ。昭和女子大学日本文学科卒。 幼少より日本伝統芸能全般を学ぶ。書は3歳より始め、各流派に師事。 一つの流派、芸能にとらわれず、総合的に日本の美を見つめる視点を育てる。 1990年、デュールアートワークス株式会社を設立。 自ら書の作品制作を中心とした活動を続けながら、“和”のコーディネートを手掛け、 「和」を活かした企画・開発・物づくりのプロデュース等も行なう。 個性は伝統の上に生まれるという考えにより、日本の美や伝統文化について総合的に学び、 伝え、創る「場」の創出を構成し、1995年、日本雅藝倶楽部を設立、1998年7月、 にっぽんや工房開設。11月、日本の美と文化をめぐる33のコンセプトについて、独自 の視点から執筆した執筆した初の著作「雅藝草子」を工作舎より上梓。 |

||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||

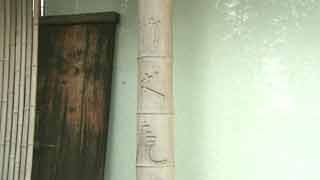

| 《竹丈庵をつくるにあたって》 この試みは日本人の空間の「原点と寸法」についての考察からはじまった。現代の我々が忘れてしまっている「不易の道理」に足を踏み入れることになったのである。 日本の美しさを見つめる中でかかわる「床の間」「座敷」「茶室」「書院」「草庵」「数寄屋」…。「茶室」は江戸になって広まった言葉であるように、これらの定義や様式はあいまいであり、融合、混在、渾沌としている。こうしたことが「~風」と言った用語を生み、ひとつの日本を表しているように思う。そうした混沌の中から現代という風土が「写し」を超えて、新しい精神や様式が見出せないかと考える。 宮廷文化、文人文化、などそれぞれの美意識がそれぞれの風雅を表現してきた。しかし利休が「待庵」、織部が「燕庵」、遠州が「密庵」を作ったように個人の思いが表す「好み」のかたちは形式を越えて、その人の精神を伝える。 時代をさらに遡ると、二つの現存しない建物に出会った。「慕帰絵詞」に描かれた覚如上人の閑雅な住まい「竹杖庵」である。その名が示すとおり用材は竹づくし。これはインスタレーションとしてまもなく、私のアトリエとして完成する。もう一つは鴨長明の「方丈」である。広さが一丈(約3メートル)四方というところからその名があるという。「方丈記」では人と栖の無情を唱え、「今の世の有様、昔になぞらえて知るぬるべし」と語られている。 一方、寸法については、メートル法にかわった今日でもなお尺寸法が着物をはじめとして隅々に息づいていることもわかるように、身度尺から道具や空間の単位が関係を持ち、日本の寸法は歴史の積み重ねの中で築き上げてられてきた意味のある寸法なのである。空間の寸法や素材の寸法、座の寸法は、星に司られている寸法であり、吉凶の意味をもって、丈、尺、寸、分をとり合わせられてきた。その心得を忘れている今、秘中の秘を解いてみた。 こうして「空間の間」に、しぐさ、ふるまい、室礼、音など「時間の間」を共存させることが、私の思うところの現代の美術的行為であり、人の「思い」から生まれる造形なるものの「かたち」は、やはり「人」のかかわりの中にのみ宿る存在なのである。

|

||||||||||||||||||

| 川邊さんのお宅は実に気持ちの良い建物です。海から陸、丘を見上げるとやはり建物の街並みへ配慮ということが問われている気が致します。建物の外観は周囲に優しく美しくあって欲しいものです。川邊さんのお宅は新しいですが、古えの風情があります。まさにこの土地にふさわしい建物という感じが致しました。 | ||||||||||||||||||