|

2003年3月8日放送 |

|

2002年12月 完成

敷地面積 107平米(32坪)建築面積 73平米(21坪) 延床面積 169平米(51坪) RC造3階建て

建築費: 4000万円 坪単価: 78万円

|

|

|||||||||

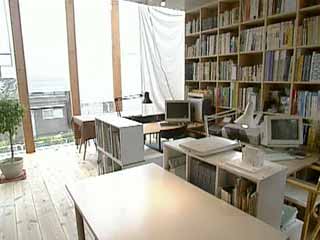

| 隅田川が見たいと願望して設計をした建物です。隅田川に面している部分はわずかですが、中庭とスキップフロアの形式を取り入れることで、隅田川と反対側になる部屋からも川面を見ることが出来るようになりました。中庭を挟んで川側が住宅、反対側がアトリエというプラン構成になっていますが、この中庭とスキップフロアの形式がプライバシーの確保、視線の確保、風の抜けの確保、光の取り入れの確保に大変効果がありました。 住まいは、どれだけの土地における条件と住まいの手の要求を、自然体で取り入れることが出来るかだと思います。設計に気負いが無く、自然体であればあるほど、建物は長持ちし、ローコストになり、周りとの快適さを長続きさせることができるのではないかと思って設計をしました。 | |||||||||

村山さんのお宅はコンクリート打ちっ放しの建物です。コンクリートながら所々に日本人が育んできた「和」の良さが組み込まれていて、ホッとさせてくれます。建物はご夫婦の住まいでもあり、事務所でもある。しかも、どちらも快適に住まう為に多くの工夫がありました。新しい町家の提案ともなっています。なによりも隅田川がすぐそこに眺められます。雪見ならぬ、「川見」障子。この建物には「和」が生かされていました。 |

|||||||||