第213回『湯葉』

2月16日放送予定

■大豆の結晶「湯葉」

■大豆の結晶「湯葉」

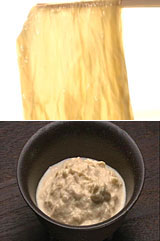

湯葉とは、豆乳を温めた時に出来る表面の膜。

そこには大豆の旨みと栄養がぎゅっと詰まっています。

しかし、湯葉と一言で言ってもその味や形は様々。湯葉の種類は、大きく生湯葉と乾燥湯葉にわけられます。とろっとした食感が極上の「汲み上げ湯葉」。大豆の甘みが凝縮したパリパリの「甘湯葉」。その味は、豆乳が煮詰まるにつれて段階的に変化していきます。形も、平たいものや巻いたもの、揚げたものや砕いたものなど、バリエーションが豊富です。

大豆から作られているので栄養価も高く、湯葉は今注目の食材なのです。

■受け継がれる伝統

■受け継がれる伝統

創業292年の歴史を持つ「湯波半(ゆばはん)」。

湯葉作り一筋60年の九代目、浅野富三さんと、その息子の十代目、高行さんの二人で湯葉を作っています。

もくもくと湯気の立つ平たい鍋から湯葉が次々と引き上げられていきます。一見単純そうに見えるこの作業。しかし湯葉は、刻一刻とその厚みや風味が変化していく繊細な食材。熟練の職人だけが知る厚さ0.1ミリの薄い膜を引き上げる技には、秘められた極意がありました。

■禅と湯葉

■禅と湯葉

そもそも湯葉が日本で広まったのには精進料理との密接な関係があります。

京都や日光の、肉や魚を食べてはいけない修行僧たちが、その代わりとして食べていたのが湯葉や豆腐などの大豆食品。やがて寺院の周辺に湯葉屋が増え、それが大変美味しい、と一般の人も食べるようになりました。

世界遺産でもある京都の天龍寺では、精進料理を通じて禅の教えを訪れる人々に伝えています。湯葉料理に込められた禅の心とは・・・

■世界の湯葉

■世界の湯葉

春秋戦国時代に中国で生まれた湯葉。

生湯葉ではなく、乾燥湯葉を主に使います。その理由は広い土地と人々の暮らしの中にありました。

そして今、フランスやアメリカでもその不思議な食感や高い栄養価が注目されています。どんな素材にも合い、調理法も多様な湯葉。その意外な使われ方を紹介します。

日本の風土の中で、ずっと大切に守られてきた伝統の味、湯葉。

そこには、湯葉文化を支える人々の物語がありました。

今週のおすすめレシピ

今週のおすすめレシピ

【湯葉と野菜のあんかけ】

温まる 京のおばんざい

お手持ちの湯葉でお試し下さい。

《材料》(4人分)

・ 白菜…………1/5株

・ にんじん………1本

・ えのき茸………1束

・ せり…………1/2束

・ 生麩…………1/2束

・ 生湯葉…………4枚

・ とゆ湯葉……50g

・ 出し汁(昆布とかつお)…800cc

・ 薄口醤油………大さじ3

・ 酒………………大さじ3

・ みりん…………小さじ1

・ 水溶き片栗粉…適量

・ 揚げ油…………適量

・ わさび…………適量

《作り方》

1. 白菜は、一口大に切る。にんじんは薄く切り、一口大に揃える。えのき茸、せりは2~3cm幅に切る。

2. 生湯葉は2~3cm幅に切る。とゆ湯葉は160度位の油で揚げて、一口大に切る。生麩も一口大に切り、同様に揚げる。

3. 出し汁を鍋にいれ、切ったにんじんを加え火にかける。沸いてきたら白菜、えのき茸も加え煮る。再び沸いてきたら酒、みりん、薄口醤油、揚げたとゆ湯葉・生麩を加え、とゆ湯葉がやわらかくなるまで煮る。

4. 生湯葉をさっと加え煮る。

5. 仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつけ、せりを散らし火を止め、器に盛る。

6. お好みでわさびを加えてお召し上がり下さい。

取材先

制作担当

【ディレクター】椎葉 百合子(テレビマンユニオン)

【プロデューサー】土橋 正道 那須 恭子(テレビマンユニオン)

【プロデューサー】高階 秀之(テレビ朝日)