バックナンバー

USインターナショナルアワード ~後編~

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーター】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【ゲスト】須田 光樹(「テレメンタリー」総合プロデューサー)

報道局 情報番組センター 報道制作班

松本 健吾(「テレメンタリー」ディレクター)

報道局 情報番組センター 報道制作班

ドキュメンタリー番組「テレメンタリー」で放送した2作品が、

世界の映像作品を審査・表彰する国際コンクール

「USインターナショナルアワード2024」で入賞しました。

今回はドキュメンタリー歴史・社会部門で入賞した

「彷徨い続ける同胞」を紹介します。

<「彷徨い続ける同胞」>

2023年8月5日放送 ダイジェスト版VTR

かつてこの通りの角にあったのは大繁盛していたという“日本旅館”。

そして近代的なデパートだった“オオサカバザール”。

フィリピンには戦前多くの日本人が移り住み、

麻の栽培などに携わっていました。

その数は最盛期には3万人にものぼり

現地のフィリピン人と結婚し、家族を持った人も多くいました。

日本人の父、フィリピン人の母のもとに生まれた

寺岡カルロスさん(日系2世 92歳)。

- 「

- みんな(日本人・アメリカ人・フィリピン人)仲良くやっていました。

日本人の棟梁さんがたくさん来て、瞬く間に家を建てていました。」

ところが幸せな暮らしは突如一変しました。

日米の開戦とともに

アメリカの統治下にあったフィリピンに日本軍が進行。

しかしアメリカ軍の圧倒的な兵力に戦況は徐々に悪化していきます。

さらにフィリピン人の一部は“抗日ゲリラ”となって日本兵を襲いました。

現地の邦人もフィリピン人からの憎悪の対象になり、

危険はすぐそこに迫っていました。

父親を病気で亡くし、2人の兄が日本軍に徴用されていました。

当時14歳の寺岡さんは母親と2人の妹、そして弟を連れ

ジャングルに逃げ込みました。

- 「

- 日本人として残ると殺されますから

軍の行く方向へジャングルに一緒に行きました。

僕らは雑草を食べ、それで命を繋いでいたんです。」

けたたましい轟音に空を見上げると敵の爆撃機が・・

寺岡さん

- 「

- 突然一発ボーンという音がして、そこで母を亡くしました。

弟と妹も心臓を破片が突き抜け、うつぶせになって倒れました。」

その後も生き残った妹と逃避行を続けた寺岡さん

アメリカ軍の捕虜になったのは終戦から1カ月後のことでした。

そして日本軍に協力した兄の衝撃的な死を知ることになります。

寺岡さん

- 「

- 長男はスパイの容疑で日本軍に銃殺されました。

友達からもらったアメリカ煙草を吸っていたから。

次男はマニラから帰る途中、フィリピンゲリラに捕まって首を切られました。」

アメリカ軍の攻撃を受け、日本軍からはスパイと疑われ

フィリピン社会から敵とされ、母、妹、弟、2人の兄

寺岡さんは3カ国に家族を殺されたのです。

けれども日本人移民の子どもたち残留2世の新たな苦難が待ち受けていました。

“国籍”という問題です。

法律で定められていました。

そればかりか父の祖国日本との関係も断ち切られ、結果フィリピン人でも

日本人でもない“無国籍”として戦後を生きることになってしまったのでした。

“無国籍”残留日本人2世

- 「

- “日本人になりたい”んじゃない

私たちは日本人なんです。」

NPO法人フィリピン日系人リーガルサポートセンター

訪れた先は、モリネ・リディアさん(80)。

9年にわたり調査を続けています。

NPO法人スタッフ

「お父さんの名前は」

“無国籍”残留日本人2世 リディアさん

「カマタ モリネ」

NPO法人スタッフ

「出身は」

リディアさん

- 「

- オキナワ

父は漁師で船を持っていた。」

4人の兄弟のうち、すでに2人が他界。

5歳上の姉モリネ・エスペランサさん(85)は

対岸に暮らしています。

父親の名前モリネ・カマタ

出身地は沖縄、そして漁師をしていた。

その証言をもとに調査を進めると

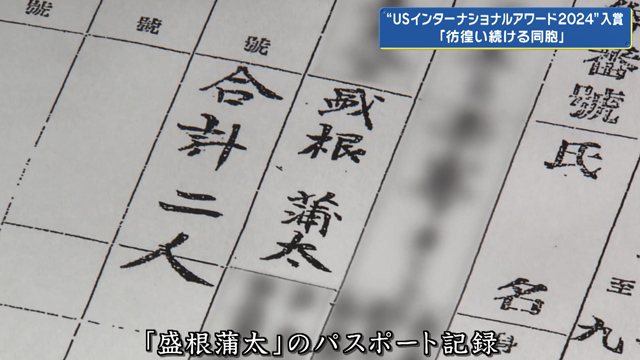

戦前、沖縄の盛根蒲太という男性が

フィリピンに渡ったパスポート記録が見つかりました。

さらにフィリピンの町役場に母親の婚姻記録が

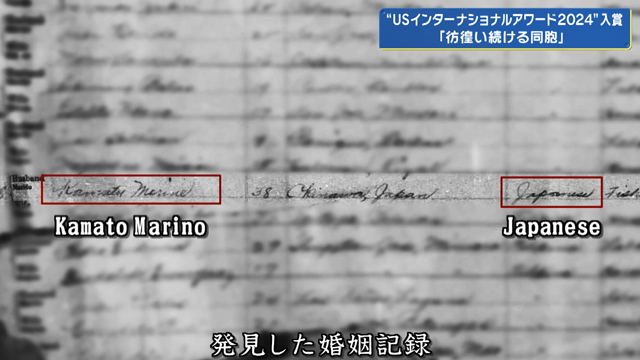

夫の欄にはKamato Marino(カマト・マリノ)日本人。

カマタ・モリネと似ています。

聞き取り違いの可能性があります。

父親の特定につながり

国籍回復に一歩近づきます。

日本国籍を回復するための申請は

弁護士が行います。

集めた証拠を日本の家庭裁判所に提出し

その判断を待ちます。

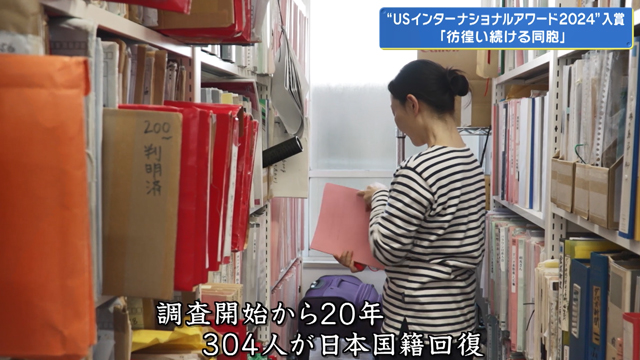

調査開始から20年

これまで304人の国籍を回復することができました。

しかし多くは戦火で書類が焼失するなど

証拠を揃えるのが困難な状況です。

それならば日本国内で親類を探し出すことはできないかと、

新たな調査が始まりました。

降り立ったのは沖縄。

パスポートの記録が見つかった“盛根蒲太”という男性は

モリネ・リディアさん、エスペランサさん姉妹の証言と同じ

沖縄県出身でした。

手がかりを探す中

県立図書館に沖縄の移民に関する資料が

データベース化されていることがわかりました。

morine kamataで検索してみると

番組スタッフ

「あっ2回フィリピンに行っているってこと?」

最初の渡航から5年後

再びフィリピンに渡っていました。

目的は漁業のため再渡航

父親は漁師だったという姉妹の証言と一致します。

さらにモリネさんには弟がいることが分かり、

その弟もフィリピンに渡っていました。

日本国籍の回復に向け大きな前進です。

終戦から78年、彼らに残された時間は

そう多くありません。

4年前1069人と把握していた“無国籍”の人数は、

最新の調べで493人にまで減っています。

家族5人をアメリカ軍、フィリピンゲリラ

そして日本軍に殺された寺岡カルロスさん。

長年先頭に立ち無国籍のまま

フィリピンで暮らす2世たちの

一括での救済を求める活動を続けてきました。

寺岡さん

- 「

- 戦争があったからこそ巻き込まれて

大変な目にあった。

それを日本政府は助けてくれなかった。

捨てられた日本人なんですよ。

忘れられてしまった…棄民です。

ほとんどの人が90歳を超えています。

国籍を何とかして日本人として認めてもらえれば

この人たちは全部助かると思います。」

― VTRを観て

この作品で伝えたかったことは?

松本ディレクター

“捨てられた日本人”という言葉を

寺岡カルロスさんから聞いて、

私もカメラマンも現場で取材をしていたときに

この言葉を伝えたいと話していました。

VTRとしてもこの言葉を伝えるために

どういう構成にすればいいのかを考えてつくりました。

フィリピン残留日本人という存在は、

ほとんどの人が知らないことだと思うんですよね。

バンコク支局に赴任していたことがあり

当時フィリピンに出張で行ったとき

日系人に似た方が多いんだねと当時、話していたところ

昔は日本が占領していたときがあったから

その時の人がいるんだよとスタッフに聞いて

それで私も知ったぐらいです。

中国残留孤児という言葉は知っているんですけれども

“フィリピン残留”という言葉に関してはまったく知らなかったので

自分自身も含めて、この問題を知って欲しい

というのが第一にありました。

松本ディレクター

今回の取材で一番難しいのは言葉が分からないところで、

フィリピン国内でも島々で言葉が違う。

唯一分かったのが“ハポン”という言葉で

日本のことを意味する言葉なんですが、

ハポンを言う時だけ表情が変わることが

取材を通じてわかった。

ハポンと言ったときは丁寧に聞くようにしました。

今彼女たちの思いで一番伝えたいことを話しているんだな

と伝わってきたので

当然、通訳はしてもらうんですけども

そこは何回も丁寧に聞くよう意識してました。

松本ディレクター

VTRの最後に出てくる日本での取材で、

彼らの日本国籍の回復につながる

手助けになることをしたいという思いがありました。

私たちも日本での取材で何か見つけることができないか、

そこで沖縄に取材に行きました。

その時に証言などを撮ったのですが

正直あまりうまくいきませんでした。

帰りの飛行機に乗るため空港に向かっていたところ

カメラマンが昼食場所にバッグを忘れたことがわかり

予定の飛行機には乗れないので一番遅い便に変更しました。

数時間、空いたので

何かできることはないかと考えたところ

空港の近くに沖縄県立図書館があるというので向かいました。

そこで証拠を探してみようかとなり

データベースにあるモリネさんの情報や

弟さんがいることを見つけることができました。

自分たちの手で新しい情報を見つけることができ

この企画が成立すると感じました。

松本ディレクター

一番苦労したのは先ほどのリナパカン島

電気も通っていないし水道も無いので

宿泊する施設もないんです。

なので現地の方の部屋を借りて住まわせていただきました。

当然シャワーも無いので

雨水を桶ですくい体を洗ったりします。

少しヌメヌメしたりしてました。

ただ食事は魚がとれるので

新鮮な魚を焼いてくれて、一緒に食べることもありました。

2人にとって「テレメンタリー」とは?

須田 総合プロデューサー

地上波でドキュメンタリーの枠はあまり多くありません。

また30分という放送時間にしりごみしてしまう人、

企画も出てこないのですが

日々の取材活動をしている中でもっと深めたいなど

“30分の作品に挑戦できる数少ない舞台”

そういった役割があると思います。

私にとって“やりたいことができる”

“伝えたいことが伝えられる”番組だと思います。

私自身これまで「テレメンタリー」で

東日本大震災の被災地の定点の企画や

バングラデシュの売春街に住む少女たちの話などを

伝えてきました。

そういったストレートなニュースではできない話を

長い尺の中で自分の思いを込めて伝えることができる。

これがまさに「テレメンタリー」の良さであり魅力だと思うので、

今後は作り手の若い世代にもぜひ参加して欲しいなと思います。

10月22日ABU(アジア太平洋放送連合)が優れたコンテンツを表彰する

「ABU賞」においてテレビ・ドキュメンタリー番組部門で

特別奨励賞を受賞しました。