バックナンバー

#907

2024年3月24日

放送開始から60周年「題名のない音楽会」音声の仕事(後編)

【司会】山口豊(テレビ朝日アナウンサー)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】鬼久保美帆(「題名のない音楽会」プロデューサー)

柳原健司(「題名のない音楽会」音声担当)

【VTR】鈴木優人(音楽家)

林周雅(ヴァイオリニスト)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】鬼久保美帆(「題名のない音楽会」プロデューサー)

柳原健司(「題名のない音楽会」音声担当)

【VTR】鈴木優人(音楽家)

林周雅(ヴァイオリニスト)

今年、放送開始から60周年を迎える「題名のない音楽会」。

長寿番組を陰で支えるのは、鬼久保美帆プロデューサーと、

番組の要である「音声」を担当する、柳原健司さん。

今回は、スタジオ収録後に「音声担当」の柳原さんが

どのような仕事をしているのかお伝えします。

長寿番組を陰で支えるのは、鬼久保美帆プロデューサーと、

番組の要である「音声」を担当する、柳原健司さん。

今回は、スタジオ収録後に「音声担当」の柳原さんが

どのような仕事をしているのかお伝えします。

<トラックダウン>

スタジオ収録後、

柳原さんは「トラックダウン」とよばれる作業をします。

トラックダウンとは、複数のトラックに分けて「多重録音された音」を混ぜ合わせ、ひとつの曲にまとめていく行程のこと。

(柳原)

基本的には収録してきた素材(音)を、ミックスし直すということが一番大きいです。

収録現場でも音のバランス調整はある程度できるんですが、

もっと綿密にやりたいんです。

また、収録後に演奏家の方から「もっとこうしたい」という要望が来るので、

それに応えられるように、トラックダウンをするという感じです。

柳原さんは「トラックダウン」とよばれる作業をします。

トラックダウンとは、複数のトラックに分けて「多重録音された音」を混ぜ合わせ、ひとつの曲にまとめていく行程のこと。

(柳原)

基本的には収録してきた素材(音)を、ミックスし直すということが一番大きいです。

収録現場でも音のバランス調整はある程度できるんですが、

もっと綿密にやりたいんです。

また、収録後に演奏家の方から「もっとこうしたい」という要望が来るので、

それに応えられるように、トラックダウンをするという感じです。

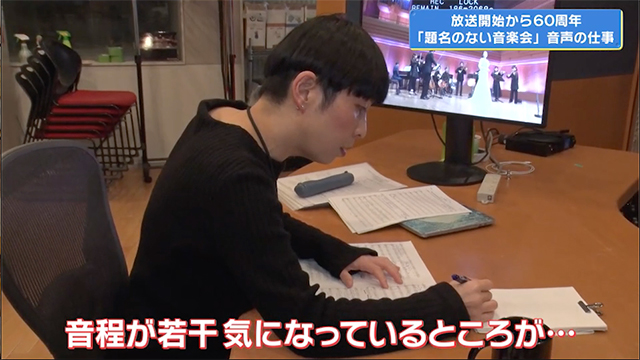

<鬼久保プロデューサーとの確認作業>

この日は、柳原さんがあらかじめ進めたトラックダウンの作業を鬼久保プロデューサーと確認していく日。

まずは1曲を通して聴いて全体を確認。

鬼久保プロデューサーが、スタジオ収録時にチェックを入れた

楽譜を見ながら聴きます。

トラックダウンに使用しているのは

「Pro Tools」という音楽編集ソフト。

鬼久保プロデューサーから指摘のあった箇所を都度、細かく修正します。

まずは1曲を通して聴いて全体を確認。

鬼久保プロデューサーが、スタジオ収録時にチェックを入れた

楽譜を見ながら聴きます。

トラックダウンに使用しているのは

「Pro Tools」という音楽編集ソフト。

鬼久保プロデューサーから指摘のあった箇所を都度、細かく修正します。

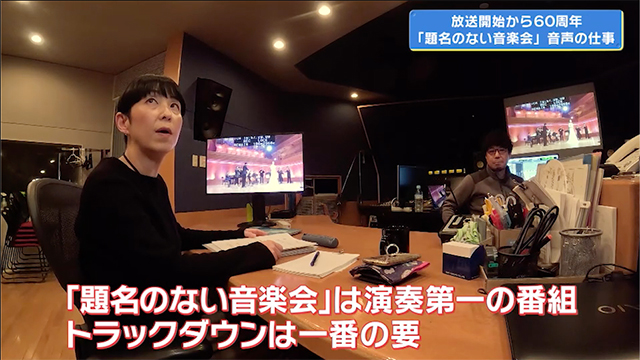

<細かな音の修正>

「題名のない音楽会」のトラックダウンでは、

本番収録の音を基本に、リハーサルやリテイクした音から、最善の音を選んで整えます。

もちろん、違和感なく仕上げます。

実際の修正作業を見てみると、

柳原さんはフレーズの一部分にリハーサルの音を組み込み、

違和感なく仕上げました。

「題名のない音楽会」の音は、細かい作業の積み重ねで作られているのです。

―この細かい作業を毎回やっているんですか?

(鬼久保)

毎回ですね。「題名のない音楽会」は演奏第一の番組なので、

トラックダウンは一番要の部分と思っています。

本番収録の音を基本に、リハーサルやリテイクした音から、最善の音を選んで整えます。

もちろん、違和感なく仕上げます。

実際の修正作業を見てみると、

柳原さんはフレーズの一部分にリハーサルの音を組み込み、

違和感なく仕上げました。

「題名のない音楽会」の音は、細かい作業の積み重ねで作られているのです。

―この細かい作業を毎回やっているんですか?

(鬼久保)

毎回ですね。「題名のない音楽会」は演奏第一の番組なので、

トラックダウンは一番要の部分と思っています。

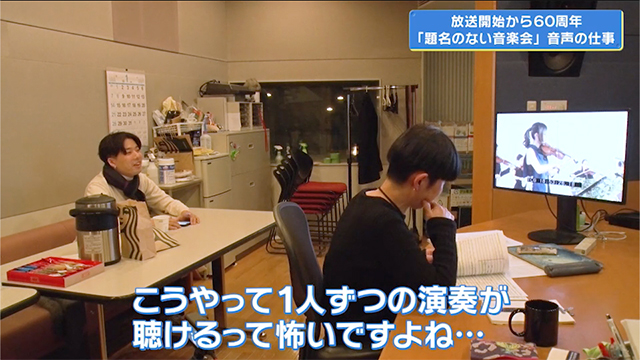

<一流演奏家によるチェック>

トラックダウン作業を進めていると、スタジオに来訪者が。

ヴァイオリニストの林周雅さんでした。

林さんは、番組内の「題名プロ塾」というオーディションで

葉加瀬太郎さんに認められた番組ゆかりの演奏家。

自身の出演回の音が、どのようにまとめられているのか見学に来たそうです。

さらに作業を進めていると、

マエストロの鈴木優人さんもスタジオに。

鈴木さんはスケジュールが合う限り、

トラックダウン作業に立ち会ってくれるのだそうです。

鈴木さんからは一音一音、細かい指摘が。

そのリクエストに柳原さんは、ひとつひとつ丁寧に修正していました。

ヴァイオリニストの林周雅さんでした。

林さんは、番組内の「題名プロ塾」というオーディションで

葉加瀬太郎さんに認められた番組ゆかりの演奏家。

自身の出演回の音が、どのようにまとめられているのか見学に来たそうです。

さらに作業を進めていると、

マエストロの鈴木優人さんもスタジオに。

鈴木さんはスケジュールが合う限り、

トラックダウン作業に立ち会ってくれるのだそうです。

鈴木さんからは一音一音、細かい指摘が。

そのリクエストに柳原さんは、ひとつひとつ丁寧に修正していました。

<演奏家から見た「題名のない音楽会」の音>

(林周雅さん)

本当に細かい作業の積み重ねで、いい作品ができるんだなと思いつつも、

自分の演奏が下手なところもバレてしまうので、

今後はより引き締めて演奏の精度を上げていきたいと思います。

(鈴木優人さん)

いい演奏というのがベースにある番組だと思います。

音をこうやってしっかり作り込む。

アーティストが聴いても、納得できるところまで落とし込んでくださるという

「題名のない音楽会」の姿勢が素晴らしいと毎回思っています。

ですから、時間がある限り遊びに来て、

その結果、作業時間を長引かせて、ご迷惑をおかけしているんですけどw

音楽番組のみならず、レコーディングもそうですけど、

演奏家は弾いている時は、なるべく冒険したいと思っています。

安全に「ワンテイクで決めなきゃ」って思うと、

どうしても守りに入ってしまうところがあると思うんです。

でも、柳原さんのような素晴らしい方が後に控えてくれているということが

我々演奏家には本当に大きな安心材料でなんです。

だから、せっかくスタジオでやるから

「じゃあちょっと今日はこういう風にやってみよう」

というように気持ちが乗せやすいんです。

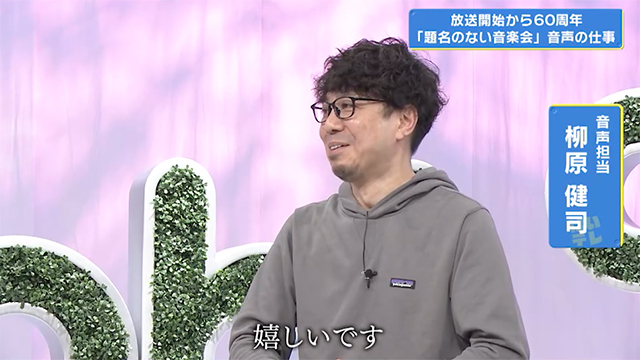

―鈴木さんのコメントを聞いていかがですか?

(柳原)

よくお会いするんですけど、嬉しいですね。

「音がいいです」って実は音声担当はあまり言われないんです。

自分が一生懸命ミックスしたものが、

「すごく良かった」っていうのは最高の評価かなと思っています。

(鬼久保)

鈴木マエストロは、音へのこだわりが非常に強くて、

その要望に、こちらが全力で立ち向かわなければならない。

いつも鈴木マエストロは、柳原さんの仕事を評価してくださっています。

演奏後、ちょっと不本意なところが残っていた場合にも、

「トラックダウンのスタジオにくれば何とかなるだろう。」という

安心材料に思っていただけていることは

すごく光栄なことだと思っています。

(柳原)

演奏家が来てくださることは、プレッシャーですw

なかなか難しいと思っているので、

修正が「こう来るだろうな」と一生懸命事前に用意しています。

12年くらいやっているので、演奏家の要望に対応する力だけは、どんどん上がっているのかもしれないですね。

本当に細かい作業の積み重ねで、いい作品ができるんだなと思いつつも、

自分の演奏が下手なところもバレてしまうので、

今後はより引き締めて演奏の精度を上げていきたいと思います。

(鈴木優人さん)

いい演奏というのがベースにある番組だと思います。

音をこうやってしっかり作り込む。

アーティストが聴いても、納得できるところまで落とし込んでくださるという

「題名のない音楽会」の姿勢が素晴らしいと毎回思っています。

ですから、時間がある限り遊びに来て、

その結果、作業時間を長引かせて、ご迷惑をおかけしているんですけどw

音楽番組のみならず、レコーディングもそうですけど、

演奏家は弾いている時は、なるべく冒険したいと思っています。

安全に「ワンテイクで決めなきゃ」って思うと、

どうしても守りに入ってしまうところがあると思うんです。

でも、柳原さんのような素晴らしい方が後に控えてくれているということが

我々演奏家には本当に大きな安心材料でなんです。

だから、せっかくスタジオでやるから

「じゃあちょっと今日はこういう風にやってみよう」

というように気持ちが乗せやすいんです。

―鈴木さんのコメントを聞いていかがですか?

(柳原)

よくお会いするんですけど、嬉しいですね。

「音がいいです」って実は音声担当はあまり言われないんです。

自分が一生懸命ミックスしたものが、

「すごく良かった」っていうのは最高の評価かなと思っています。

(鬼久保)

鈴木マエストロは、音へのこだわりが非常に強くて、

その要望に、こちらが全力で立ち向かわなければならない。

いつも鈴木マエストロは、柳原さんの仕事を評価してくださっています。

演奏後、ちょっと不本意なところが残っていた場合にも、

「トラックダウンのスタジオにくれば何とかなるだろう。」という

安心材料に思っていただけていることは

すごく光栄なことだと思っています。

(柳原)

演奏家が来てくださることは、プレッシャーですw

なかなか難しいと思っているので、

修正が「こう来るだろうな」と一生懸命事前に用意しています。

12年くらいやっているので、演奏家の要望に対応する力だけは、どんどん上がっているのかもしれないですね。

<音へのこだわり>

(鬼久保)

1から全部生演奏している番組が少ないですよね。

ポップス系だと、カラオケを流して歌だけは生、みたいな。

「題名のない音楽会」は全部の楽器が生演奏なので、

トラックダウンまでやらないと

テレビやC Dの音に慣れている皆さんの耳には

なかなか太刀打ちできないというところもあるので、

頑張っています。

1から全部生演奏している番組が少ないですよね。

ポップス系だと、カラオケを流して歌だけは生、みたいな。

「題名のない音楽会」は全部の楽器が生演奏なので、

トラックダウンまでやらないと

テレビやC Dの音に慣れている皆さんの耳には

なかなか太刀打ちできないというところもあるので、

頑張っています。

<「音声の仕事」を始めたきっかけ>

(柳原)

中学生の時にバンドをやっていまして、

ミュージシャンを目指していたんです。

でも高校に入った瞬間に、それは無理だと気付きまして。

ただ、レコーディングのようなことを高校生の時によくやったので、

こういう技術職の方に行った方がいいなと気づいて、

そこから専門学校に行って音声の勉強をして、

テレビ業界に入った、という形ですね。

(柳原)

音楽ミックスをやってみたい人は、

第一に「音楽が好きな人」がいいと思うんですよ。

ポップスでもロックでもクラシックでも、

たぶんそこがないとその先に行けない気がするので、

まず音楽が大好きであること。

あと、どうしても技術者なので

機械に触ることが多いので、「機械好きな人」がいいですね。

好きというか、もうマニアぐらい。

機械を触っていると楽しいなっていう人は向いていると思います。

中学生の時にバンドをやっていまして、

ミュージシャンを目指していたんです。

でも高校に入った瞬間に、それは無理だと気付きまして。

ただ、レコーディングのようなことを高校生の時によくやったので、

こういう技術職の方に行った方がいいなと気づいて、

そこから専門学校に行って音声の勉強をして、

テレビ業界に入った、という形ですね。

- ―

- 「テレビの現場で働きたい学生」も多くいると思いますが、どういう人が「音声の仕事」に向いていると思いますか?

(柳原)

音楽ミックスをやってみたい人は、

第一に「音楽が好きな人」がいいと思うんですよ。

ポップスでもロックでもクラシックでも、

たぶんそこがないとその先に行けない気がするので、

まず音楽が大好きであること。

あと、どうしても技術者なので

機械に触ることが多いので、「機械好きな人」がいいですね。

好きというか、もうマニアぐらい。

機械を触っていると楽しいなっていう人は向いていると思います。

<「題名のない音楽会」60周年特別企画>

(鬼久保)

番組開始時も「題名のない音楽会」は、ポップスをオーケストラで演奏するという「ポップスとクラシックの融合」でした。

ですから、1年間のテーマを「ボーダーレス」にしました。

ジャンル、国、あらゆることをボーダーレスにして

「1つの音楽を作っていくということに特化して特集したい」と思っています。

月に1回(年間12本)、特別企画を予定していて。

4月13日はYouTuberとしても活躍している

ピアニストの角野隼斗さんに、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」というジャズとクラシックが融合した代表的な作品で、

その曲も今年がちょうど生誕100年を迎えるので、

アニバーサリーにアニバーサリーをかけて

ボーダーレスな特集をしていきたいと思っています。

角野さんは今回、この企画で初めて指揮に挑戦して、

指揮をしながらピアノ弾く「弾き振り」にも挑戦します。

◎「題名のない音楽会」4月13日(土)あさ10時放送予定

60周年記念企画① 角野隼斗「ラプソディ・イン・ブルー」の音楽会

https://www.tv-asahi.co.jp/daimei/

番組開始時も「題名のない音楽会」は、ポップスをオーケストラで演奏するという「ポップスとクラシックの融合」でした。

ですから、1年間のテーマを「ボーダーレス」にしました。

ジャンル、国、あらゆることをボーダーレスにして

「1つの音楽を作っていくということに特化して特集したい」と思っています。

月に1回(年間12本)、特別企画を予定していて。

4月13日はYouTuberとしても活躍している

ピアニストの角野隼斗さんに、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」というジャズとクラシックが融合した代表的な作品で、

その曲も今年がちょうど生誕100年を迎えるので、

アニバーサリーにアニバーサリーをかけて

ボーダーレスな特集をしていきたいと思っています。

角野さんは今回、この企画で初めて指揮に挑戦して、

指揮をしながらピアノ弾く「弾き振り」にも挑戦します。

◎「題名のない音楽会」4月13日(土)あさ10時放送予定

60周年記念企画① 角野隼斗「ラプソディ・イン・ブルー」の音楽会

https://www.tv-asahi.co.jp/daimei/

<柳原さんにとって「題名のない音楽会」とは>

(柳原)

僕の中では、やはり「挑戦の場」。

いつも本当に挑戦していると思います。

自分の中の、基本の音楽みたいなものはすべてこの番組で覆されたので。

「題名のない音楽会」はクラシック番組というイメージじゃないですか?

でも全然そんなことはなくて、ロックだったり、邦楽だったり、歌舞伎だったり、

いつも挑戦する番組だなというか。

楽しい部分もありつつ、ちょっと辛い部分もありつつ。

やっぱり、やりがいはすごくある番組だと思っています。

僕の中では、やはり「挑戦の場」。

いつも本当に挑戦していると思います。

自分の中の、基本の音楽みたいなものはすべてこの番組で覆されたので。

「題名のない音楽会」はクラシック番組というイメージじゃないですか?

でも全然そんなことはなくて、ロックだったり、邦楽だったり、歌舞伎だったり、

いつも挑戦する番組だなというか。

楽しい部分もありつつ、ちょっと辛い部分もありつつ。

やっぱり、やりがいはすごくある番組だと思っています。