バックナンバー

#904

2024年3月3日

堤 伸輔さんとテレビ 前編

【司会】山口豊(テレビ朝日アナウンサー)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】堤伸輔(コメンテーター・解説者)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーション】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【出演】堤伸輔(コメンテーター・解説者)

木曜よる7時放送の「楽しく学ぶ!世界動画ニュース」や

土曜午前11時30分放送の「中居正広の土曜日な会」などで

コメンテーターや解説者として活躍する堤伸輔さんに

仕事術やテレビについてお話を伺いました。

1980年 東京大学文学部を卒業後、新潮社に入社。

『週刊新潮』に配属され松本清張を担当。

松本清張の創作活動を支えるため、

ものごとの本質を調べ探求する取材活動を開始。

その後、世界のニュースや日本の政治経済の雑誌

「フォーサイト」(*現在はWebサイト)創刊に副編集長として参画。

のちに編集長に就任。

現在は、テレビでのコメンテーター・解説者としての出演に加え、雑誌などに自身の研究結果や考察を寄稿しています。

国際情勢だけでなく、メジャーリーグや将棋など

広範囲にわたる知識を持つ堤さんは

どうしてテレビに出演するようになったのでしょう?

土曜午前11時30分放送の「中居正広の土曜日な会」などで

コメンテーターや解説者として活躍する堤伸輔さんに

仕事術やテレビについてお話を伺いました。

1980年 東京大学文学部を卒業後、新潮社に入社。

『週刊新潮』に配属され松本清張を担当。

松本清張の創作活動を支えるため、

ものごとの本質を調べ探求する取材活動を開始。

その後、世界のニュースや日本の政治経済の雑誌

「フォーサイト」(*現在はWebサイト)創刊に副編集長として参画。

のちに編集長に就任。

現在は、テレビでのコメンテーター・解説者としての出演に加え、雑誌などに自身の研究結果や考察を寄稿しています。

国際情勢だけでなく、メジャーリーグや将棋など

広範囲にわたる知識を持つ堤さんは

どうしてテレビに出演するようになったのでしょう?

<テレビに出演するきっかけ>

ドナルド・キーン(1922~2019年 アメリカ出身 日本文化研究の

第一人者であり日本文学の世界的権威)の著作集を作ったんです。

そのドナルド・キーン氏を追いかけているテレビクルーがいて

ある時「出演してください」と頼まれたんです。

キーン氏にまつわるドキュメンタリー番組に。

それが自分で言うのも変なんですけど

テレビに出演させていただくようになって、その時が一番出来が良かった(笑)

その番組のプロデューサーが、

「堤さんあなた一体何者だ?」っていう話になって

その方があっという間にある番組に紹介して下さって。

その番組で国際問題を解説するコーナーを担当することになったんです

― それはおいくつの時ですか?

2014年ですのでちょうど10年前ですから

今67歳ですから57歳。

結構オールドルーキーですよね(笑)

そうこうするうちに「世界動画ニュース」や「中居正広の土曜日な会」などからも解説で出演してください。ってことになりました。

第一人者であり日本文学の世界的権威)の著作集を作ったんです。

そのドナルド・キーン氏を追いかけているテレビクルーがいて

ある時「出演してください」と頼まれたんです。

キーン氏にまつわるドキュメンタリー番組に。

それが自分で言うのも変なんですけど

テレビに出演させていただくようになって、その時が一番出来が良かった(笑)

その番組のプロデューサーが、

「堤さんあなた一体何者だ?」っていう話になって

その方があっという間にある番組に紹介して下さって。

その番組で国際問題を解説するコーナーを担当することになったんです

― それはおいくつの時ですか?

2014年ですのでちょうど10年前ですから

今67歳ですから57歳。

結構オールドルーキーですよね(笑)

そうこうするうちに「世界動画ニュース」や「中居正広の土曜日な会」などからも解説で出演してください。ってことになりました。

<テレビ朝日の印象>

準備をしっかりするテレビ局だとおもいました。

もちろん他が準備してないかというと語弊がありますけど

間違いが多いところだと、それこそ校閲的な仕事も40年してきたので

間違いが目に飛び込んできて気になってしょうがない。

それがテレビ朝日の各番組については非常に少ない。

ゼロとは言いませんけど、レベルの高い仕事をされているんだな

というのが第一印象でした。

もちろん他が準備してないかというと語弊がありますけど

間違いが多いところだと、それこそ校閲的な仕事も40年してきたので

間違いが目に飛び込んできて気になってしょうがない。

それがテレビ朝日の各番組については非常に少ない。

ゼロとは言いませんけど、レベルの高い仕事をされているんだな

というのが第一印象でした。

<国際情勢>

国際情勢は、1989年から追いかけていて

かれこれ35年になるので、やはりそれが一番主たるところです。

自分もそこから離れていこうとは思わない。

例えばスポーツなどを話すときも

国際情勢がベースにあると一味違ったことが言えたりするので

オリンピックとかワールドカップとか。

カタールはなぜあんなにスポーツ大会をやりたがっているのかとか。

それは、カタールの国の成り立ちとかタミーム首長、

よその国で言えば王様に当たるような人がいるわけですけど、

その人の個性みたいなものを知っておくことによって

単なるスポーツ解説ではなく、その関連性を語ることができるんです。

― 国際情勢に携わるようになったきっかけは?

学生時代には翻訳家になりたいと思っていたんです。

新潮社に入社して最初に「週刊新潮」という雑誌に配属されたんですけれども

そこで「こいつは英語好きだぞ」と思われたのが良かったのか、

国際ものを担当することが多かったんです。

そうこうするうちに1989年に「フォーサイト」という国際情報の専門誌を

新潮社から出すことになって、副編集長として参画しました。

より本格的に国際情勢にどっぷりつかるようになったのはその時からです。

かれこれ35年になるので、やはりそれが一番主たるところです。

自分もそこから離れていこうとは思わない。

例えばスポーツなどを話すときも

国際情勢がベースにあると一味違ったことが言えたりするので

オリンピックとかワールドカップとか。

カタールはなぜあんなにスポーツ大会をやりたがっているのかとか。

それは、カタールの国の成り立ちとかタミーム首長、

よその国で言えば王様に当たるような人がいるわけですけど、

その人の個性みたいなものを知っておくことによって

単なるスポーツ解説ではなく、その関連性を語ることができるんです。

― 国際情勢に携わるようになったきっかけは?

学生時代には翻訳家になりたいと思っていたんです。

新潮社に入社して最初に「週刊新潮」という雑誌に配属されたんですけれども

そこで「こいつは英語好きだぞ」と思われたのが良かったのか、

国際ものを担当することが多かったんです。

そうこうするうちに1989年に「フォーサイト」という国際情報の専門誌を

新潮社から出すことになって、副編集長として参画しました。

より本格的に国際情勢にどっぷりつかるようになったのはその時からです。

<楽しく学ぶ!世界動画ニュース>

― 「楽しく学ぶ!世界動画ニュース」の

毎回僕らが想定していないネタを提供してくれるので、非常に助かる存在です。

いい情報だけじゃなくて、「これは言わない方がいい」とか、

「今はこういう世界情勢なので、偏った言い方をしちゃうと良くないです」とかコンプライアンスの面も見てくれるっていう、

この番組にとっては非常に欠かせない存在になっています。

― 番組で共演する下平アナウンサーにも

本当に話題の幅が広い方で、

真面目なニュースからスポーツ・芸能までいろんなこと

本当にこの人は何年生きてきたんだろうっていうぐらい

何でもご存知で、何の解説をされても

本当に価値のあることなんだなっていうのが伝わってきます。

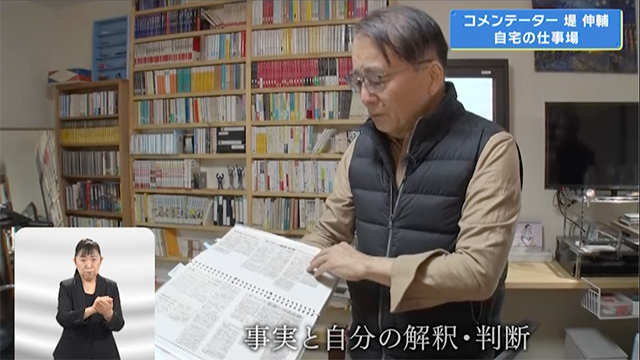

― 堤さんはどのように情報を集めているのか

ここがオフィスですけど両サイドに本棚があって

ちょっと疲れた時に身体をほぐすエアロバイクやランニングマシンがあって。

そこにシャワーがあります。

ご飯を食べること以外はここで完結している感じです。

いつも立って仕事をしてます。

― 立って仕事をされるのはなぜ?

以前は座って仕事をしていました。

1日のうち新聞を読んだり外国のメディアをチェックする時間が

ものすごく長くて、5~6時間ずっと座ってこうやって

新聞を広げて読んでいたんですけど、腰が悪くなって…

― 立って仕事をするようになってメリットはありました?

それこそなんかこう物を取りに行く時とかも億劫にならないです。

疲れたらちょっと休憩してこの辺にあるボールを触りに行ったりとか。

ボール回しをしたりしながら読んでいたりすることもあります。

野球も実は好きなので、グローブをはめてボールで遊びながら記事を読んでいたりとか。

そういうこともあります。

― どうやって情報収集しているのですか?

定期購読しているのは英国エコノミスト誌。

ネットで読んでいるのは、ワシントンポスト・ニューヨークタイムズ・

アクシオス・ポリティコなど。これらはほぼ毎日 眺めています。

これとこれは読んでおいた方がいいな。

という記事をピックアップして読んでいます。

去年までは紙の新聞を読んでいました。

読むだけではなく、こういう具合に全部その読んだものをスクラップしていく。

これを毎日毎日やっていると結構時間がかかるんです。

このスクラップブックは今日のウクライナ戦争につながるやつですけど

これは2014年ぐらいからのスクラップが全部あります。

英語の記事や新聞の切り抜きを貼って

事実とそれに対する自分の解釈とか判断を書いてあります。

― 新聞の読み方にはルールがあるそうですが。

1つの新聞をメインに読んでいます。

例えば32ページあるとすると全部めくります。

一面のめぼしい記事だけを読むということではなく、

1つの新聞をなめるように全部読みます。

だから3時間4時間かかります。

そこに載っていないものだけをネットで他の新聞で読みます。

なぜそういう読み方をしているかというと、

私は「フォーサイト」という国際情報誌の編集長・編集者を

していたので、書き手を探さなきゃいけないわけです。

新聞をずっと丹念に読むことで、

あそこの新聞の例えば、モスクワ特派員は情報が他の人より1歩深いよね、とか。

編集者はそこから頼みに行くわけです。

「誰が書いているか」を意識して読まないと我々の仕事にはならないんです。

むかって右側が文庫、新書の棚で左側が主に単行本です。

ジャンル分けはしていません。

漫画が大好きでここを見ていただければ分かるように

横山光輝先生の本とか手塚治虫先生の本もあります。

― お気に入りの漫画は?

やっぱり「鉄人28号」ですね。

あと動く方だと「サンダーバード」が好きで

棚の上にサンダーバード2号が飾ってあったりします。

この辺はイチロー選手の本が並んでいますけど

スポーツ系と将棋系とかマイケル・ジョーダン。

本当に自分の趣味の世界の本だけを残した感じです。

― 本にはまったきっかけは?

昭和の頃、世界文学全集みたいな本がよく出ていました。

これを小学校1年生ぐらいの時に親に買ってもらって読むうちに、本が好きになりました。

1冊に4~5編小説が入っているんですけど、本屋さんが届けてくれると、

ほぼ届いた日に全部読んでしまうみたいな。

いくらなんでも早く読みすぎるから、「もうちょっとゆっくり読みなさい」って

母親から怒られていましたけど(笑)

でも、自分はもう面白くてしょうがなくて。

ちょうど小学校1年生の時にこのシリーズが出始めて、

4年生か5年生までずっと読み続けていました。

ディレクターに堤さんのことを聞いてみると

毎回僕らが想定していないネタを提供してくれるので、非常に助かる存在です。

いい情報だけじゃなくて、「これは言わない方がいい」とか、

「今はこういう世界情勢なので、偏った言い方をしちゃうと良くないです」とかコンプライアンスの面も見てくれるっていう、

この番組にとっては非常に欠かせない存在になっています。

― 番組で共演する下平アナウンサーにも

堤さんのことを聞いてみました。

本当に話題の幅が広い方で、

真面目なニュースからスポーツ・芸能までいろんなこと

本当にこの人は何年生きてきたんだろうっていうぐらい

何でもご存知で、何の解説をされても

本当に価値のあることなんだなっていうのが伝わってきます。

― 堤さんはどのように情報を集めているのか

自宅の仕事場を取材させてもらいました。

ここがオフィスですけど両サイドに本棚があって

ちょっと疲れた時に身体をほぐすエアロバイクやランニングマシンがあって。

そこにシャワーがあります。

ご飯を食べること以外はここで完結している感じです。

いつも立って仕事をしてます。

― 立って仕事をされるのはなぜ?

以前は座って仕事をしていました。

1日のうち新聞を読んだり外国のメディアをチェックする時間が

ものすごく長くて、5~6時間ずっと座ってこうやって

新聞を広げて読んでいたんですけど、腰が悪くなって…

― 立って仕事をするようになってメリットはありました?

それこそなんかこう物を取りに行く時とかも億劫にならないです。

疲れたらちょっと休憩してこの辺にあるボールを触りに行ったりとか。

ボール回しをしたりしながら読んでいたりすることもあります。

野球も実は好きなので、グローブをはめてボールで遊びながら記事を読んでいたりとか。

そういうこともあります。

― どうやって情報収集しているのですか?

定期購読しているのは英国エコノミスト誌。

ネットで読んでいるのは、ワシントンポスト・ニューヨークタイムズ・

アクシオス・ポリティコなど。これらはほぼ毎日 眺めています。

これとこれは読んでおいた方がいいな。

という記事をピックアップして読んでいます。

去年までは紙の新聞を読んでいました。

読むだけではなく、こういう具合に全部その読んだものをスクラップしていく。

これを毎日毎日やっていると結構時間がかかるんです。

このスクラップブックは今日のウクライナ戦争につながるやつですけど

これは2014年ぐらいからのスクラップが全部あります。

英語の記事や新聞の切り抜きを貼って

事実とそれに対する自分の解釈とか判断を書いてあります。

― 新聞の読み方にはルールがあるそうですが。

1つの新聞をメインに読んでいます。

例えば32ページあるとすると全部めくります。

一面のめぼしい記事だけを読むということではなく、

1つの新聞をなめるように全部読みます。

だから3時間4時間かかります。

そこに載っていないものだけをネットで他の新聞で読みます。

なぜそういう読み方をしているかというと、

私は「フォーサイト」という国際情報誌の編集長・編集者を

していたので、書き手を探さなきゃいけないわけです。

新聞をずっと丹念に読むことで、

あそこの新聞の例えば、モスクワ特派員は情報が他の人より1歩深いよね、とか。

編集者はそこから頼みに行くわけです。

「誰が書いているか」を意識して読まないと我々の仕事にはならないんです。

むかって右側が文庫、新書の棚で左側が主に単行本です。

ジャンル分けはしていません。

漫画が大好きでここを見ていただければ分かるように

横山光輝先生の本とか手塚治虫先生の本もあります。

― お気に入りの漫画は?

やっぱり「鉄人28号」ですね。

あと動く方だと「サンダーバード」が好きで

棚の上にサンダーバード2号が飾ってあったりします。

この辺はイチロー選手の本が並んでいますけど

スポーツ系と将棋系とかマイケル・ジョーダン。

本当に自分の趣味の世界の本だけを残した感じです。

― 本にはまったきっかけは?

昭和の頃、世界文学全集みたいな本がよく出ていました。

これを小学校1年生ぐらいの時に親に買ってもらって読むうちに、本が好きになりました。

1冊に4~5編小説が入っているんですけど、本屋さんが届けてくれると、

ほぼ届いた日に全部読んでしまうみたいな。

いくらなんでも早く読みすぎるから、「もうちょっとゆっくり読みなさい」って

母親から怒られていましたけど(笑)

でも、自分はもう面白くてしょうがなくて。

ちょうど小学校1年生の時にこのシリーズが出始めて、

4年生か5年生までずっと読み続けていました。

<記憶を定着させる>

毎日スクラップブックを作ることは、苦行に近いところがあって。

私の仕事は、固有名詞を言えないと話にならない。

「えぇっと…イスラエルの首相は…」じゃダメでして、

「ネタニヤフ首相は」って言えないとダメなわけで、覚えるためにも記事を読むんです。

最後は、そういうものを全部記憶に定着させるために、記事を切り抜いて貼るんですけど、これがまた時間かかるんです。

時には家族に「ちょっとお願い助けて」って言って、貼る作業だけ手伝ってもらったこともあります。

もう、この貼る作業に時間使うぐらいなら、自分の頭に入れる方に時間をシフトしようと思って、つい去年ですね、紙の新聞、新聞屋さんには悲しい顔をされたんですけど購読をやめました。

― ずっと受験勉強している感じですね。

もう30年以上やってきましたけど、こんなのは実は全然大したことはなくて。

私が担当していた松本清張先生(1909~1992年 社会派推理小説のブームを起こした小説家「点と線」「砂の器」「黒革の手帳」など)は、一生受験生みたいな感じでした。

私の仕事は、固有名詞を言えないと話にならない。

「えぇっと…イスラエルの首相は…」じゃダメでして、

「ネタニヤフ首相は」って言えないとダメなわけで、覚えるためにも記事を読むんです。

最後は、そういうものを全部記憶に定着させるために、記事を切り抜いて貼るんですけど、これがまた時間かかるんです。

時には家族に「ちょっとお願い助けて」って言って、貼る作業だけ手伝ってもらったこともあります。

もう、この貼る作業に時間使うぐらいなら、自分の頭に入れる方に時間をシフトしようと思って、つい去年ですね、紙の新聞、新聞屋さんには悲しい顔をされたんですけど購読をやめました。

― ずっと受験勉強している感じですね。

もう30年以上やってきましたけど、こんなのは実は全然大したことはなくて。

私が担当していた松本清張先生(1909~1992年 社会派推理小説のブームを起こした小説家「点と線」「砂の器」「黒革の手帳」など)は、一生受験生みたいな感じでした。

<松本清張の記憶術>

私が受験勉強している頃”四当五落”という言葉がありました。

睡眠時間が4時間以内の受験生は合格・当選、

5時間以上寝ていたら絶対合格しないよ、っていう。

それが本当にそうかどうかは、ちょっと疑わしいですけど…

私が担当していた松本先生は、ずっとそういう人生を送っていらっしゃいました。

作家として世に出たのは40歳を越えてからですけど

いつ伺っても原稿を書いているか、資料を読んでいる。

一緒に海外取材に行った時、

1日ずっと取材して回って、夜の12時ぐらいに部屋に送って行って、

「じゃあ先生、また明日朝お迎えに行きます」と言って

寝てもらうんですけど、

私たちはもう朝の7時ぐらいまでバタンと寝ているんですけど。

松本先生は、後で知ったんですけど、夜中の3時か4時には起きて

ルームサービスでコーヒーをたのんで。

それから一心不乱に前の日の取材日記を書くんです。

取材の時メモをほぼ取らない方で、絵が上手だったのでちょっとスケッチぐらいはするんですけど。

松本先生に比べたら私のやっていることなんて

まだまだひよっこみたいなもんです。

睡眠時間が4時間以内の受験生は合格・当選、

5時間以上寝ていたら絶対合格しないよ、っていう。

それが本当にそうかどうかは、ちょっと疑わしいですけど…

私が担当していた松本先生は、ずっとそういう人生を送っていらっしゃいました。

作家として世に出たのは40歳を越えてからですけど

いつ伺っても原稿を書いているか、資料を読んでいる。

一緒に海外取材に行った時、

1日ずっと取材して回って、夜の12時ぐらいに部屋に送って行って、

「じゃあ先生、また明日朝お迎えに行きます」と言って

寝てもらうんですけど、

私たちはもう朝の7時ぐらいまでバタンと寝ているんですけど。

松本先生は、後で知ったんですけど、夜中の3時か4時には起きて

ルームサービスでコーヒーをたのんで。

それから一心不乱に前の日の取材日記を書くんです。

取材の時メモをほぼ取らない方で、絵が上手だったのでちょっとスケッチぐらいはするんですけど。

松本先生に比べたら私のやっていることなんて

まだまだひよっこみたいなもんです。

<情報を得る際のポイント>

その日の朝刊だけを読んで頭に叩き込んできたコメンテーターの方とは口幅ったいですけど、「同じことは言えない、言いたくない。」という気持ちがあります。

ただ私の場合は、専門分野がないので、

その分、幅広く興味を持って幅広く読んでいくこと。

さらに専門家の話を直に聞くことです。

日本人に限らず「フォーサイト」という雑誌を担当していた時に

記事を書いてくれていた外国の専門家も含めて話を聞く。

みんなZoomなどでつながれるようになったので、

海外の専門家とも直にやり取りがしやすくなりました。

書かれたものだけで判断していては、誤った方向へ行った時に

自分で軌道修正がなかなかできません。

専門家相手だと「今イスラエルとアラブ諸国の関係について、

私はこう思うんですけど」って発言した時に、

「いやいや、堤さん、そこはちょっとずれているよ」と、指摘してもらうことで、アップデートされて、記事を読んだり話したりすることができるようになるんです。

ただ私の場合は、専門分野がないので、

その分、幅広く興味を持って幅広く読んでいくこと。

さらに専門家の話を直に聞くことです。

日本人に限らず「フォーサイト」という雑誌を担当していた時に

記事を書いてくれていた外国の専門家も含めて話を聞く。

みんなZoomなどでつながれるようになったので、

海外の専門家とも直にやり取りがしやすくなりました。

書かれたものだけで判断していては、誤った方向へ行った時に

自分で軌道修正がなかなかできません。

専門家相手だと「今イスラエルとアラブ諸国の関係について、

私はこう思うんですけど」って発言した時に、

「いやいや、堤さん、そこはちょっとずれているよ」と、指摘してもらうことで、アップデートされて、記事を読んだり話したりすることができるようになるんです。