バックナンバー

#824

2022年7月3日

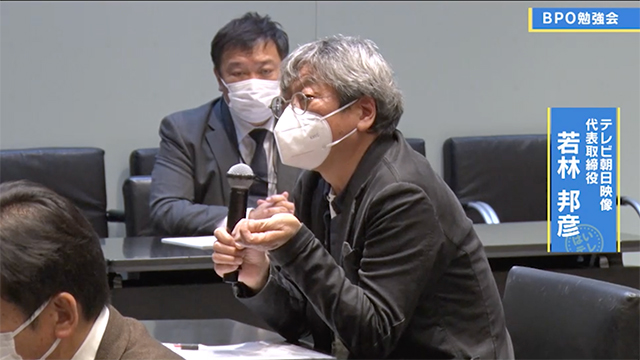

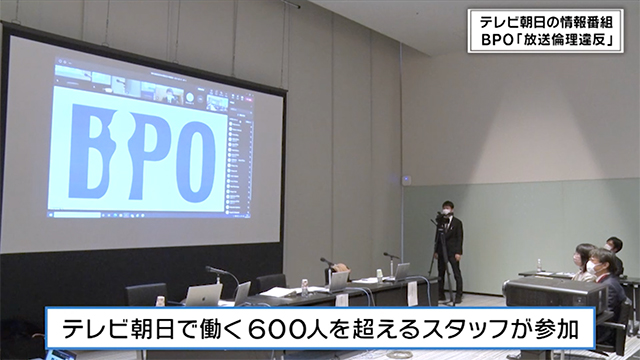

BPO勉強会

【番組司会】寺崎貴司(テレビ朝日アナウンサー)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーター】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

八木麻紗子(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーター】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【BPO勉強会】

議題:視聴者からの質問を番組スタッフが作り上げた問題

お昼の情報番組「大下容子ワイド!スクランブル」では、番組の最後に放送していた視聴者の皆さまからの質問にお答えする「質問パート」において、投稿者のプロフィールを書き換えたり、スタッフが作り上げたにもかかわらず、視聴者から送られてきたように装った質問が、2020年10月ごろからおよそ1年1か月の間に渡り131問放送されていました。

議題:視聴者からの質問を番組スタッフが作り上げた問題

お昼の情報番組「大下容子ワイド!スクランブル」では、番組の最後に放送していた視聴者の皆さまからの質問にお答えする「質問パート」において、投稿者のプロフィールを書き換えたり、スタッフが作り上げたにもかかわらず、視聴者から送られてきたように装った質問が、2020年10月ごろからおよそ1年1か月の間に渡り131問放送されていました。

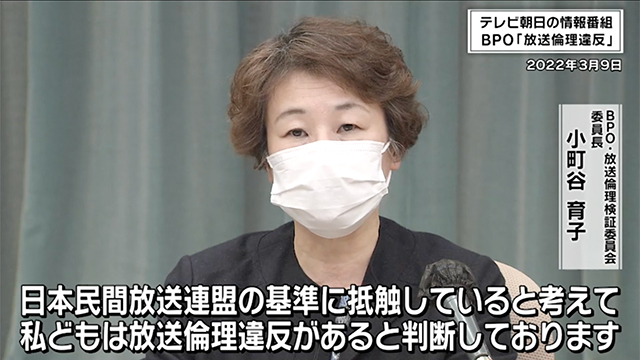

<BPOの見解>

事実に基づいて報道していないという点、さらに意見を取り扱うときには、その出所を明らかにするということ。

その出所が明らかにされていないという点で日本民間放送連盟の基準に抵触していると考えて放送倫理違反があると判断。

その出所が明らかにされていないという点で日本民間放送連盟の基準に抵触していると考えて放送倫理違反があると判断。

<BPOが指摘する5つの問題点>

・“完璧な番組”への自縄自縛

不適切な演出を行った制作委託先社員の元チーフディレクターは「視聴者の疑問にできる限り寄り添う構成と演出」という、自らが掲げた目的と番組の質の高さの維持にとらわれ、完璧な番組を目指して自縄自縛に陥ったのではないか。

・働かなかった「複数の目」

視聴者から届いた質問が選別され放送に至るまでの過程で、第三者が比較・チェックする仕組みがなかった。

・権限の集中がもたらした歪み

プロデューサーなどとして配置されていたテレビ朝日の3人は、番組が好評を得ていたこともあって、制作を委託していた制作会社の元チーフディレクターの番組作りに大きな注文を付けることがなかった。

また、現場スタッフが、「チーフディレクターの言うことは絶対だった」などと感じていた。

・テレビ朝日が果たせなかった責任

テレビ朝日が番組制作の実態を見極め、制作部門のトップに対するチェックを機能させる必要があった。

・機能しなかった通報窓口

コンプライアンス担当者や通報窓口が用意されていたものの、スタッフの中には、「通報したこと自体が、自分に何らかの不利益を招くのではないか」などと考え、通報というアクションそのものに躊躇(ちゅうちょ)する者が少なくなかったという。

コンプライアンス担当者や通報窓口を利用しやすい環境は醸成されていたのだろうか。

不適切な演出を行った制作委託先社員の元チーフディレクターは「視聴者の疑問にできる限り寄り添う構成と演出」という、自らが掲げた目的と番組の質の高さの維持にとらわれ、完璧な番組を目指して自縄自縛に陥ったのではないか。

・働かなかった「複数の目」

視聴者から届いた質問が選別され放送に至るまでの過程で、第三者が比較・チェックする仕組みがなかった。

・権限の集中がもたらした歪み

プロデューサーなどとして配置されていたテレビ朝日の3人は、番組が好評を得ていたこともあって、制作を委託していた制作会社の元チーフディレクターの番組作りに大きな注文を付けることがなかった。

また、現場スタッフが、「チーフディレクターの言うことは絶対だった」などと感じていた。

・テレビ朝日が果たせなかった責任

テレビ朝日が番組制作の実態を見極め、制作部門のトップに対するチェックを機能させる必要があった。

・機能しなかった通報窓口

コンプライアンス担当者や通報窓口が用意されていたものの、スタッフの中には、「通報したこと自体が、自分に何らかの不利益を招くのではないか」などと考え、通報というアクションそのものに躊躇(ちゅうちょ)する者が少なくなかったという。

コンプライアンス担当者や通報窓口を利用しやすい環境は醸成されていたのだろうか。

<出席者>

BPO・放送倫理検証委員会 岸本葉子 委員長代行

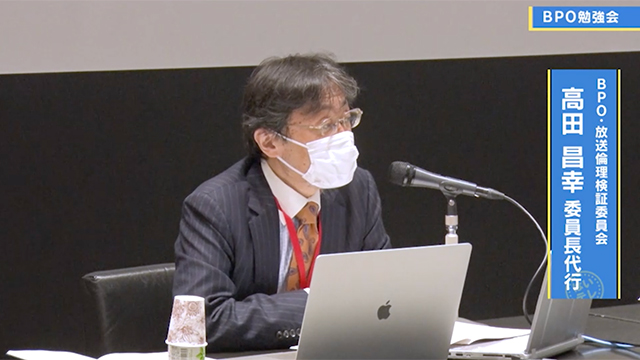

BPO・放送倫理検証委員会 高田昌幸 委員長代行

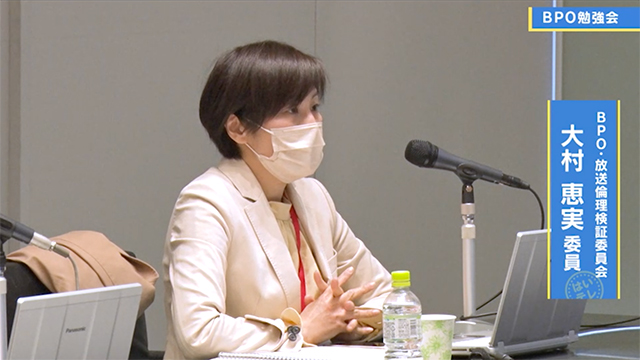

BPO・放送倫理検証委員会 大村恵実 委員

テレビ朝日 内藤正彦 報道局長

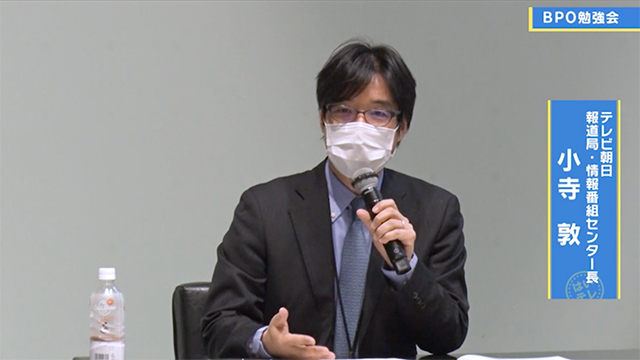

テレビ朝日 小寺敦 報道局情報番組センター長

テレビ朝日 渡辺信太郎 報道局情報番組統括部長兼「大下容子ワイド!スクランブル」チーフプロデューサー

テレビ朝日 林親紀 「大下容子ワイド!スクランブル」プロデューサー

テレビ朝日映像 若林邦彦 代表取締役

テレビ朝日映像 粟井誠司 第1制作局長

テレビ朝日映像 W.S制作部担当部長 石﨑佳之

オンライン参加 テレビ朝日で働く600名以上のスタッフ

BPO・放送倫理検証委員会 高田昌幸 委員長代行

BPO・放送倫理検証委員会 大村恵実 委員

テレビ朝日 内藤正彦 報道局長

テレビ朝日 小寺敦 報道局情報番組センター長

テレビ朝日 渡辺信太郎 報道局情報番組統括部長兼「大下容子ワイド!スクランブル」チーフプロデューサー

テレビ朝日 林親紀 「大下容子ワイド!スクランブル」プロデューサー

テレビ朝日映像 若林邦彦 代表取締役

テレビ朝日映像 粟井誠司 第1制作局長

テレビ朝日映像 W.S制作部担当部長 石﨑佳之

オンライン参加 テレビ朝日で働く600名以上のスタッフ

<意見>

・テレビ朝日側が問題点に気付いて対応策をきちんと講じるべきだった。

・テレビへの失望につながる。

・自分の雇用に対する不安が通報できなかった原因ではないか。

立場が上にある人は、そういった怯えを持っているのかもしれないという想像力を働かせて欲しい。

・内部通報という言葉にハードルがあると思われる。大それたことをやっているというイメージを与えないように発信することが大事。

・若いスタッフの意見をきちんと評価してあげることが、物を言える空気感を作ることになる。

・相談を受ける側もダイバーシティを確保する。経験年数が多い人には相談しづらいこともある。

・取材の理想を求めすぎない。引き返す、やめる勇気も必要。

・テレビへの失望につながる。

・自分の雇用に対する不安が通報できなかった原因ではないか。

立場が上にある人は、そういった怯えを持っているのかもしれないという想像力を働かせて欲しい。

・内部通報という言葉にハードルがあると思われる。大それたことをやっているというイメージを与えないように発信することが大事。

・若いスタッフの意見をきちんと評価してあげることが、物を言える空気感を作ることになる。

・相談を受ける側もダイバーシティを確保する。経験年数が多い人には相談しづらいこともある。

・取材の理想を求めすぎない。引き返す、やめる勇気も必要。

<再発防止策>

今回の問題を受けて、テレビ朝日では再発防止策として、番組の管理体制を見直し、放送の根拠となる基礎的な資料をより多くのスタッフが確認するようにしました。

また報道倫理についての研修を行い、スタッフ1人1人の意識を高めました。

また報道倫理についての研修を行い、スタッフ1人1人の意識を高めました。

<BPOへの報告書>

テレビ朝日はこれまでの取り組みなどをまとめた報告書をBPOに提出しました。

報告書では、「視聴者との繋がりを大切にするための視聴者質問コーナーを続けてきたにもかかわらず、視聴者の思いに反した事態を起こしてしまったことはまさに痛恨の極みです。同じ過ちを繰り返さないよう再発防止に取り組み、今後もよりよい番組作りに努めてまいります。」と結んでいます。

報告書では、「視聴者との繋がりを大切にするための視聴者質問コーナーを続けてきたにもかかわらず、視聴者の思いに反した事態を起こしてしまったことはまさに痛恨の極みです。同じ過ちを繰り返さないよう再発防止に取り組み、今後もよりよい番組作りに努めてまいります。」と結んでいます。