テレビ朝日 お客様フロント部が取り組む“出前授業”

【番組司会】菅原 知弘(テレビ朝日アナウンサー)

桝田 沙也香(テレビ朝日アナウンサー)

【ナレーター】田中萌(テレビ朝日アナウンサー)

【VTR出演】久慈 省平(テレビ朝日 広報局 お客様フロント部)

<出前授業>

小学5年生から大学生を対象に

テレビ朝日が社会貢献活動の一つとして行っている「出前授業」

2005年から始まり、大人向けのテレ朝出前講座を含めると

これまで約2000回、約20万人に

テレビ局の仕事や番組制作の裏側などを伝えてきました。

今回は、応募していただいた実践女子大学(東京都渋谷区)で

実施された「テレビの災害報道」の出前授業を紹介します。

10年にわたって災害報道に携わり、

防災士の資格も持つ、久慈省平が講師をつとめました。

<さまざまな自然災害>

- 久慈:

- 自然災害を“気象”と“地象”2つに分けて話をしています。

地象は、地震や津波、噴火なんですけども

気象と何が違うかというと、地象というのは

いつ起きるか予測がつかないという特徴があります。

噴火については多少予測が出来ることはあるんですけども、

同じメカニズムで動いていつ起きるかもわからない。

一方の気象は、いつ頃渋谷で雨が降るのか、いつ頃台風が日本に上陸するのか、

今はスーパーコンピューターなどを使って、

相当、細かく分かるようになっています。

<災害報道はテレビの義務>

- 久慈:

- 災害報道というのは、実はテレビの義務であるということを

知っていただければと思います。 “放送法”という法律があります。

この放送法にはいろんなテレビのルールが書いてあるんですが、

災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し

又はその被害を軽減するために役立つ放送をするよう書かれています。

新聞や雑誌というのは自由に出すことができるんですけども、

テレビ局というのは国民の財産である電波を預かっている会社なので、

いろんな規制があります。例えば「公正公平なニュースをしなさい」など

あるのでが、その他には「きちっと災害報道をやりましょう」ということが

決められているんです。

<災害時の放送対応>

- 久慈:

- まずは“緊急地震速報”です。

これから地震が起きますではなく、すでに地震が起きたので、

これから揺れるので警戒してくださいねというのが緊急地震速報です。

これはテレビの画面に自動で出ます。

コマーシャル中でも、野球をやっていても、サッカーをやっていても

強引に出ます。これは緊急地震速報が鳴ってから揺れるまでに

ほんの数秒だと思ってください。

とても大事な情報です。

続いては“速報スーパー”です

テレビ朝日はこの速報スーパーを震度3以上で出しています。

震度4以上になるとチャイムを鳴らします。

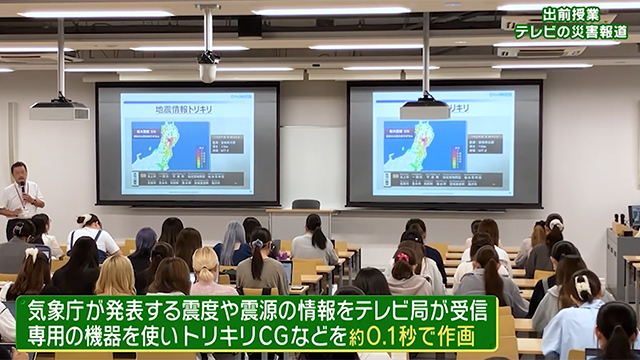

そして“地震情報のトリキリ”です

トリキリはテレビの業界用語なんですけども、テレビの画面全体を取り切るときに

トリキリと表現するんですが、これは気象庁が全国の震度が分かった後、

この情報をテレビ局に送ってきます。

テレビ局はその情報をもとに地図を作って皆さんにお見せしています。

さあ皆さん、この地図を作るのにどれくらい時間がかかると思いますか?

学生:1分以内 AIを使う

学生:3分

- 久慈:

- 気象庁からテレビ局に情報が送られてきて、これを作るまでに大体0.1秒です。

つまり、気象庁からテレビ局にこの情報が送られてきて、

トリキリができるまで、わずか0.1秒で作られます。

ただし、これを画面に出すかどうかはディレクターとかデスクの判断。

つまり自動には出ません。作るのは自動なんですけども、

これを放送で流すかどうかはその時の判断です。

続いては“津波の到達予想”です。

どこに、いつ頃、どれぐらいの高さの津波が来るか、ということを

表示したとても大事な情報なんですが、

奥の映像が見られるように、わざと薄くベースを作っています。

そして“台風の進路予想”です。

これは0.1秒というわけにはいかないですけど、

大体1時間ぐらいかけて、ウェザーセンターのデザイナーさんが

視聴者に見やすく作っています。

<災害時の警戒コメント>

- 久慈:

- 緊急地震速報が出たら「強い揺れに警戒してください」ということを、

アナウンサーはすぐに言えるように普段から訓練をしています。

地震の震度の情報が入ってきたら、まず何を言うかというと、

「もしかしたら津波が来るかもしれない、津波の情報に注意」と言います。

津波が来ないことがわかれば「余震に警戒」ようやく地震の話をします。

地震が起きたら、まず津波の話をします。

津波注意報だと「海から離れて近づかないで」と言います。

津波警報とか大津波警報が鳴ったら、テンションを上げて

「直ちに早く高台逃げてください、みなさん逃げて」と言います。

状況に応じてアナウンサーは言葉、声のトーンを変えています。

<緊急放送に対応する訓練>

― 学生のみなさんに訓練の様子を見てもらいました ―

テレビ朝日の報道局では毎日深夜に

災害発生時、通常放送を中断し緊急放送に切り替える訓練を行っています。

宿直のスタッフとアナウンサーで

次々に入ってくる情報を整理して、迅速かつ正確に伝える訓練は

20分ほど行われます

訓練後は反省会を行い、改善点を話し合います

- 久慈:

- もう1つ、取材の現場では危険なことがたくさんあります。

なので、我々災害報道をやるにあたっては、

安全な取材というのはとても大事になります。

テレビの災害報道というのは法律で決められていて“人々の命を助ける”

これがテーマであるということ。

一方で、現場の取材というのは、被災する可能性がある非常に過酷な現場であり、

それをきちんとコントロールして、安全な取材を続けていくということも

1つのテーマになります。

テレビの災害報道というのは、そういう面でいろいろみんなで協力し合いながら

やっているということを今日はご理解いただければと思います。

<災害が起きたら>

大きな地震が起きた場合を想定し、学生のみなさんに

2択の問題で回答してもらいました

Q:いま緊急地震速報がでたら

①バッグで頭を隠す ②すぐに教室から出る

- 久慈:

- 正解は①

逃げるのは揺れが収まってから、まずは緊急地震速報が出たらバックで頭を隠す。

寝ている時に緊急地震速報が出たら、迷わず枕で頭を守る。

Q:揺れが収まったらどうする?

①階段で1階に降りる ②カフェテリア(9階)で待機

- 久慈:

- 正解は①

カフェテリアに行けば、ご飯も飲み物もたくさんありますよね。

でも、行ってはダメです。地震が起きた後は必ず下に降りてください。

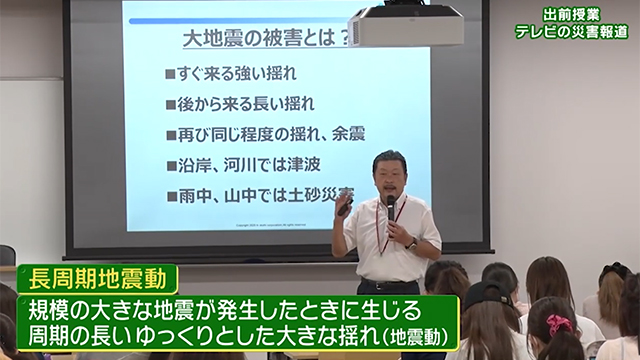

地震は2パターンあります。

緊急地震速報のあとにすぐ来る強い揺れと、

後から来る長い揺れ“長周期地震動”があります。

長周期地震動

規模の大きな地震が発生したときに生じる

周期の長いゆっくりとした大きな揺れ(地震動)

- 久慈:

- 東日本大震災でも新宿のビルが揺れたり、

ミャンマーの地震でも1000キロ以上離れたバンコクのホテルが

グラグラ揺れたんです。後からやってくるゆっくりとした揺れというのは、

高いビルの上に影響します。

なので、上には行かないでください。

Q:家族が心配!安否確認はどうする?

①携帯電話に連絡する ②災害用伝言ダイヤルを使う

- 久慈:

- 正解は②

東日本大震災の時もそうだったんですが、電話回線にアクセスが集中して

携帯電話が使えなくなります(特別なもの以外は)。

さらに、救急車を呼びたいとか、大事な連絡をしたい人たちの電話を

皆さんが邪魔することになってしまいます。

なので緊急事態が起きたら携帯電話は使わないということが大原則です。

では、どうすればいいのかということで、

災害用伝言ダイヤルというのがあります。

― 災害用伝言ダイヤル171 ―

災害時、電話がつながりにくい場合に

メッセージの録音、再生ができます。

- 久慈:

- 普段から家族と話をして、待ち合わせ場所を決めておいてください。

もし離れ離れになって連絡がつかなかったら「ここに行けば会えるよね」

というところを決めておく。

例えば、自分が使っている駅の北口南口があったら、

「お母さん、南口で会おうね」ということを決めておくだけでも

連絡体制になりますので、ぜひ知っておいてください。

<災害後に起きること>

- 久慈:

- 災害後避難所に行くか、自宅に行くか、いろんなことを考えますが、

一番皆さんに考えてほしいのはこれです。

“災害関連死”というのを今日は覚えてください。

災害関連死というのは、避難所に行って生活を始めてから、ストレスだったり、

栄養が足りなかったりして無くなることを災害関連死と言います。

例えば、東日本大震災では3700人以上の方が避難所に入ってから

お亡くなりになっています。

避難所にいたら過酷な生活が待っていますので、

そのためにどうしたらいいかということを普段から考えるようにしてください。

<質問コーナー>

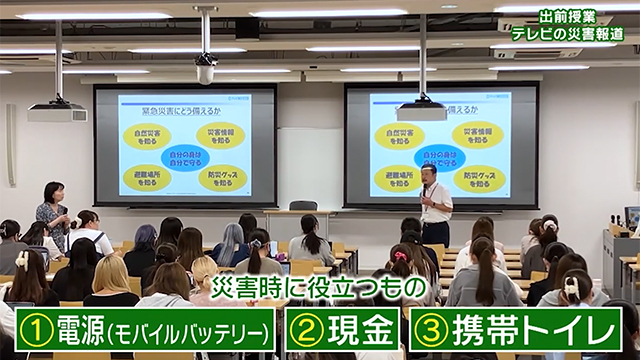

学生:普段からバッグに入れておいた方がいいものは?

- 久慈:

- 1つは電源(モバイルバッテリー)

スマホが見られるぐらいの電源と、

暑さ対策として持ち歩く人もいる、小さい扇風機を動かせるぐらいの電源は

持っておいた方がいいと思います。

2つ目は現金です。

最近の若い人は現金を持っていません。僕はいつも100円玉を推奨してます。

(※停電時にはキャッシュレスなどが使えなくなるため)

3つ目は携帯トイレ、トイレはとても大事なんです。

普通の人は1日に5回か6回トイレに行くのですが、

これを我慢すると、かえって災害関連死に結びつくことがあるので、

いいのがあったら買ってくる。

そして使ってみるのはとても大事です。

使ってみると失敗します。(笑)

そうすると「もうちょっとこう風に使った方がいいよね」ということが分かります。

携帯トイレを買うことによって家族の命を守れる。 “これは断言します”

今日、実践女子大学で授業を受けている皆さんも、

何かが起きた時に冷静な判断をして、命を長らえるということを

知っておくとともに、お家に帰ったらぜひ今日私から聞いた話を

ご家族と共有していただければと思います。

― 出前授業を受けた学生 ―

「なるべく自分が生き残れるように対策していきたいなと思いました。」

「いつもPayPayを使っていて、財布の中に現金が入ってない時があるので、

ちょっと気をつけようと思いました」

― 出前授業に応募した先生 ―

人間社会学部 人間社会学科

駒谷 真美 教授

- 「

- 現場の方に来ていただくということが、私がいくらお話をしても

やはり限界がありますので、実際に体験して作られている。

そしてメディアの制作者のプロの方に来ていただくというのは

意義があると思います。

やはり本当に災害が起きるだろうという、

そのことをこの授業をきっかけに知ってもらう、

そう言う意味では意義深かったと思います。」

※出前授業のHP

テレビ朝日の社員やスタッフが直接学校に出向く「出前授業」

アナウンサーが講師を行うこともあります。

詳しい情報はお客様フロント部のホームページをご覧ください。